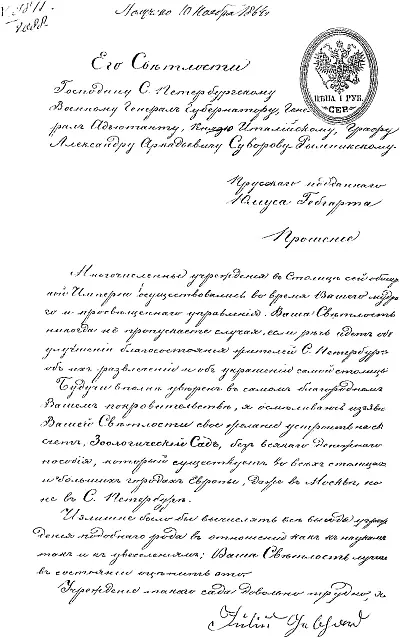

В XIX веке открытые для публики зоологические сады были созданы во многих городах Европы, а в 1864 году открылся зоосад в Москве. Петербургу никак нельзя было отставать. Идея зоосада витала в воздухе, и София пустила в ход все свои связи, развила бурную деятельность, чтобы ее осуществить. Она хотела получить под зоосад участок Александровского парка на Петербургской стороне неподалеку от Каменноостровского проспекта и Троицкой площади. Но поскольку парк был разбит на гласисе [2] Гласис – незастраиваемое пространство перед крепостью.

Петропавловской крепости, то рассмотреть вопрос о строительстве мог только военный генерал-губернатор Петербурга, а разрешить его – сам государь император. И это «высочайшее позволение» было вскоре получено. Правда, он повелел отвести под зоосад необихоженный участок на противоположной стороне парка. Зато эти 3,4 десятины [3] Десятина – единица площади в России до 1918 года, равная 1,0925 гектара.

земли отдавались госпоже С. Гебгардт в бесплатную аренду [4] Аренда – предоставление имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату.

сроком на 20 лет!

Однако имелись опасения, что жителям города будет трудно попасть в новый зоосад. Сейчас, в XXI веке, это место является одним из самых престижных районов города, куда легко приехать с любой окраины. Но в середине XIX века вся Петербургская сторона представляла собой малонаселенную окраину. Вот как описывал ее литератор А.М. Скабичевский, живший неподалеку от зоосада: «Немощеные, обросшие травою улицы, непролазно грязные осенью и весною, пыльные летом и тонущие в огромных сугробах зимою, с высокими и дырявыми мостками вместо тротуаров; лабиринт глухих, кривых, безлюдных переулков и закоулков, масса садов, огородов и заросших бурьяном пустырей».

Прошение Ю. Гебгарта о разрешении на строительство зоосада. 1864 год

И оттуда было совсем непросто попасть, как говорили сами жители Петербургского острова, «в город», или «на материк». Зимой через Неву перебирались по льду. Во время ледохода весной и ледостава осенью Петербургская сторона на несколько недель оказывалась почти отрезанной от города. Добраться в центр можно было кружным путем: по Тучкову мосту на Васильевский остров, а оттуда через Благовещенский мост на Адмиралтейский остров. Летом к этому пути добавлялся еще плашкоутный [5] Плашкоутный мост – плавучий мост, опирающийся на плоскодонные суда.

Троицкий мост и лодочные перевозы. Гораздо легче стало после 1894 года, когда построили Биржевой мост, и уж совсем хорошо – в 1903 году, когда к 200-летию города был открыт постоянный Троицкий мост.

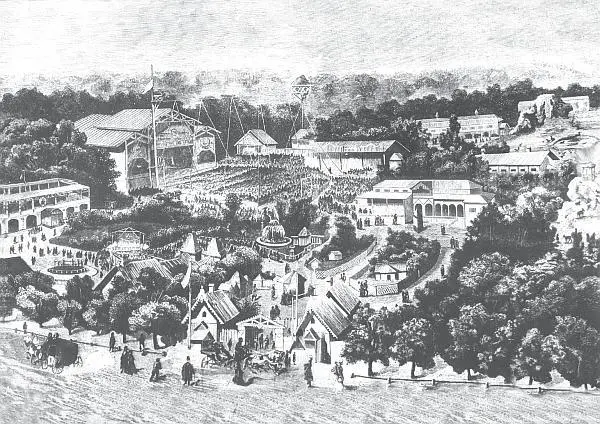

Так что поначалу на большой приток публики в зоосад рассчитывать было сложно. Тем не менее проектирование и строительство зоосада происходили стремительно. Весной завезли стройматериалы, в Германии купили коллекцию животных, а уже 1 августа 1865 года Зоологический сад в Санкт-Петербурге открылся.

Событие вызвало горячий отклик публики и прессы. Вот что писала газета «Петербургский листок»: «Зоосад г-жи Гебгардт как по устройству, так и по разнообразию и выбору животных, представляет чрезвычайно замечательное и отрадное явление. Это превосходное пособие для наглядного обучения, заменить которого не может даже самый лучший зоологический музей. Что касается до технической части построек, то устройство клеток не оставляет желать ничего лучшего».

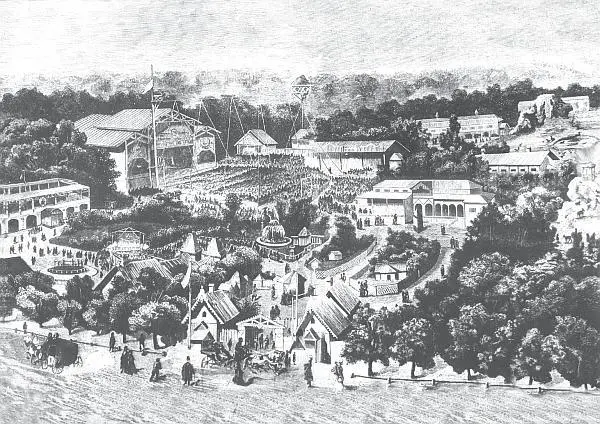

Зоосад Гебгарт. 1870 год

То есть понадобилось всего несколько месяцев, чтобы на пустом месте обустроить зоосад. Последствия такой спешки были печальны, ведь владельцы не позаботились об отоплении зоосада в холода, и в первую же зиму многие животные погибли. Сказывалось отсутствие опыта: ведь одно дело ездить летом со зверинцем по городам и весям, и совсем другое – держать стационарный зоосад в Петербурге, где всем «животным жарких стран» необходимы теплые помещения в течение как минимум семи месяцев в году.

Поэтому в новом сезоне Гебгардтам пришлось все начинать заново, не ограничиваясь только демонстрацией животных. Для привлечения публики в саду была устроена молочная ферма с буфетом, а в 1867 году здесь появился выдающийся по размерам экспонат – громадный скелет синего кита, который и сейчас можно увидеть в Зоологическом музее. «Синий кит» привлекал публику в течение 20 лет, а затем был передан Академии наук, поскольку занимал слишком много места, так необходимого для живых зверей, а их в саду становилось все больше. Многих животных дарили: Александр II подарил двух слонов, принц Ольденбургский – мандрила, великий князь Александр Михайлович – леопарда и двух корейских пони. К тому же стали приносить потомство и некоторые уже живущие в саду звери. Самыми первыми появились на свет детеныши сумчатой крысы.

Читать дальше