И тут, как и в воспоминаниях А. И. Тургенева о разорванном фраке, не так уж и важна точность деталей. Неважно, рассказывала ли Закревская над гробом именно эту историю или какую-то другую. Важно, что склеп храма Спаса Нерукотворного Образа превратился в эти дни в некий клуб, где бурлили над гробом Пушкина в отчаянном возбуждении неутоленные страсти и воспаленные самолюбия… И тем сильнее клубились они, что человек, на которого должны были обрушиться они, уже недоступен был им.

Среди многочисленных документов, связанных с похоронами Пушкина, кажется, только один стоит как бы в стороне от неприлично оживленной скорбной толкотни:

«1. Заплатить долги.

2. Заложенное имение отца очистить от долга.

3. Вдове пенсион и дочери по замужество.

4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу.

5. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей.

6. Единовременно 10 т.

Император Николай ».

Вроде и намека нет на живое чувство в намеренно суховатом перечне, но почему-то боли от невосполнимой потери, живого сострадания семье Пушкина здесь больше, чем в самых прочувствованных соболезнованиях. Создается ощущение, словно в недоступной высоте звучит голос императора, но уже некому откликнуться на него…

7

Пушкин завещал похоронить себя в Святогорском монастыре, где было приобретено им место. И вот, наконец, готово было все, чтобы отправиться в неблизкий путь.

«3 февраля в 10 часов вечера, – писал Жуковский, – собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани, сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих»…

В последний год жизни Пушкин написал знаменитое стихотворение, в котором, давая оценку своего творчества, подытоживая пройденный путь, окончательно определил и отношение к атеизму:

«Веленью Божию, о Муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспаривай глупца».

А начинается это стихотворение 1836 года строкою: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Совпадение с названием храма, в котором вскоре будут его отпевать, – Спаса Нерукотворенного Образа, случайное, но, как и все случайные совпадения у Пушкина, наполнено весьма глубоким и отнюдь не случайным смыслом.

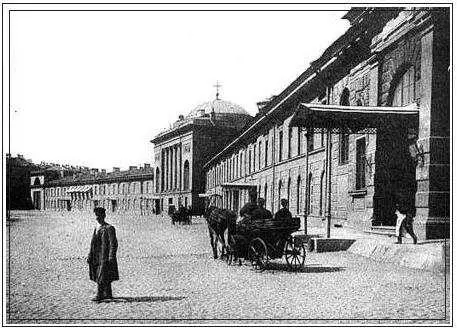

Если же соотнести содержание третьей и четвертой строф с тем, что происходило на Конюшенной площади 1 февраля 1837 года, то обнаружатся и другие разительные совпадения, переходящие в некоторых воспоминаниях почти в цитаты из стихотворения.

Опять же, и Александрийский столп, выше которого возносится своей главою нерукотворный памятник, оказывается – он рядом с Конюшенной площадью! – еще и довольно точной географической координатой события.

Все эти случайные совпадения обретают свою пророческую неслучайность, совмещаясь со «случайным» выбором священника для исповеди и последнего причастия, «случайным», продиктованным волею обстоятельств назначением храма для отпевания… И понятно, что происходить подобные «случайности» могут только в мире, где само вдохновение поэта подчинено Божией воле.

НАСТОЯТЕЛИ ХРАМА ПОЭТА

Рассказывая о духовных прозрениях Пушкина и о его прощании с земной жизнью, надо сказать, что и дальнейшая судьба храма во имя Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади чудесным образом связана с поэтом гораздо глубже, чем представляется рационалистическому сознанию.

23 января 1918 года вышел печально-знаменитый декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Положения этого декрета относительно храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади были конкретизированы в циркулярах городских властей. В постановлении Совета комиссаров союза коммун Северной области, принятом 7 августа 1918 года, было указано, что все домовые церкви, «существующие при учено-учебных и воспитательных заведениях всех степеней, а также при всех правительственных учреждениях подлежат ликвидации в срочном порядке к 10 августа его года». В течение трех дней должно было прекратиться существование и храма Спаса Нерукотворного Образа.

Пытаясь спасти его, протоиерей Федор Знаменский раздобыл 16 августа 1918 года охранную грамоту: «Настоящее удостоверение выдано в том, что церковь Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, как представляющая художественноисторическую ценность, находится под охраною Коллегии по делам музеев и по охране памятников искусства и старины, и без ведома действующей по поручению Коллегии художественной комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины в отношении означенной церкви не могут быть приняты никакие действия по осуществлению декрета о ликвидации домовых церквей».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Коняев - Петербург - неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/398190/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor-thumb.webp)