Кроме фортификационных башен в ансамбле имеются башни с колоколами и часами. Эти башни строились либо около соборных храмов, либо как их неотъемлемая часть. Самой древней колокольней является звонница Ватопеда, о чем свидетельствует стихотворная надпись на ней: «Этот колокол своим чистым звучанием собирает верующих, взывая к Богу с хвалебной песнью». В афонских монастырях колокол бьет только по воскресеньям и праздникам. В остальные дни для приглашения в храм на молитву и на службу используют било, по которому ударяет монах. Считается, что этот звук должен напоминать стук молотка Ноя, когда он строил свой ковчег и призывал допотопных людей обратиться к Богу.

Верфь (арсанас) — «порт» каждого монастыря, «дверь» между миром и обителью. Это строение, возведенное невдалеке от моря, обычно имеет прямоугольную форму и расположено узким местом к водным просторам, где помещение открывается большими дугообразными воротами. Его используют также и для рыболовецких и небольших грузовых судов, которые поднимают на сушу на деревянных решетках, чтобы сохранить плавсредства от морской воды. Груз с судов складывают в задней части помещения, на верхнем этаже обитает монах, следящий за рыболовецким хозяйством. Поскольку обычно запасов продовольствия было очень много, со стороны моря к узкой части строения пристраивали укрепленную башню с часовней на верхнем этаже.

Известный русский путешественник и писатель Василий Григорьевич Григорович-Барский (Барский) (1701–1747), побывавший на Афоне в XVIII веке, писал, что гора эта «великая и высокая и преславна издревле», что она плодородна и богата деревьями и водными источниками. Ему по душе пришлись края не только своей природой, но и православной духовностью. К тому времени ему было с чем сравнивать. Закончив Киево-Могилянскую академию, он пешком отправился по странам Западной Европы и Ближнего Востока. Посетил Польшу, Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Палестину, Сирию, Египет. Путешествие продолжалось 24 года, на протяжении которых путешественник вел подробные путевые записи, проиллюстрированные собственными рисунками с натуры. Эти записки («Пешеходца Василия Григоровича-Барского… уроженца Киевского, монаха Антиохийского, путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году, им самим описанное») содержат ценные сведения об истории, хозяйстве, культуре народов пройденных им стран; опубликованы посмертно в 1788 году, неоднократно переиздавались, что свидетельствует об их ценности и достоверности, интересной современникам.

В частности, Барский отмечал, что греки, населявшие полуостров в древние времена, «создали на возвышенном месте божницу и поставили там мраморного идола, именуемого Афос, откуда и все место называется Афон. Эллины поклонялись этому идолу, однако поселившиеся здесь иноки низвергли его в море и создали на месте языческого капища христианский храм».

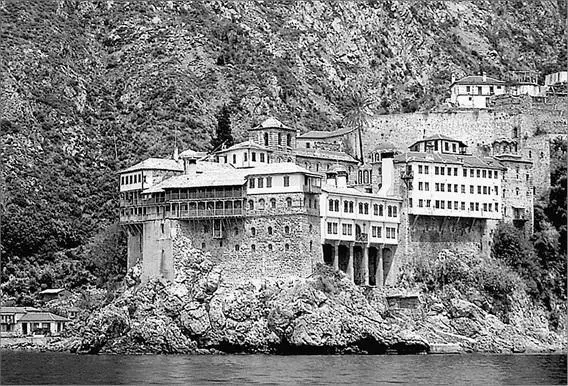

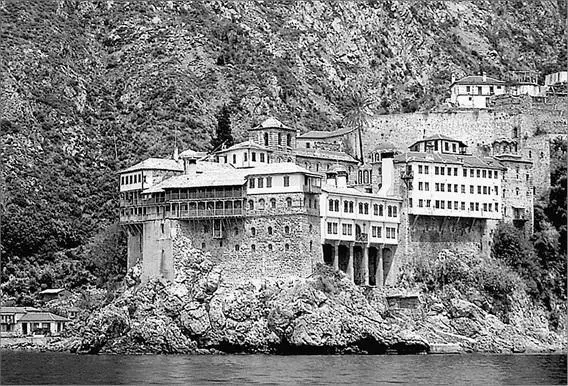

Вид на Григориев монастырь

Уместно здесь остановиться на одном из тех мест Афона, которые впечатлили странника. Это Григориев монастырь на юго-западе полуострова, нависший со скал над самым морем. Вид, что с пристани, что из морского далека запоминающийся. Обитель посвящена святому Николаю, покровителю, в том числе моряков, и странствующей братии. Когда путешествовал Барский, Григориев монастырь был самым малым на Афонской земле, но уже тогда располагал высокой башней в три или четыре этажа, купольным собором, часовнями, трапезной, складскими помещениями, монашескими кельями. Это все приводили в порядок и божеский вид после нашествия пиратов и враждовавших с монахами народов молдавские господари, в частности митрополит Угровлахии.

Монастырь был основан сравнительно поздно, в XIV веке, и первые сведения о нем отрывочны и мало достоверны. Основал его Григорий – то ли Синайский, то ли Сирийский. А многие исследователи записывают их обоих в число заложивших, что называется, первый камень. Один собрал в здешних местах монашескую братию, другой – установил для них порядки и возвел первые стены в их нынешнем виде. В дальнейшем стали выделять и третьего Григория – ученика Синайского. Не имена ли этих отцов-основателей так привлекали к месту русско-украинского путешественника Василия Григорьевича Григоровича-Барского, неизменно помнящего свои родовые корни?

Читать дальше

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/406195/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres-thumb.webp)