Западный портал собора украшают также барельефы с изображениями двенадцати добродетелей, которым соответствуют двенадцать пороков. Главной добродетелью считалась вера — изображение Креста на щите. Главным пороком — идолопоклонство, изображенное в виде коленопреклоненного перед женщиной мужчины (когда-то на месте женщины было изображение идола). Надежда — щит с изображением Креста, ей противопоставлено отчаяние в виде человека, пронзающего себя шпагой. Милосердие изображено в виде кроткой овцы, жадность — в образе человека, погрузившего руки в ларец с драгоценностями, целомудрие представлено горящей в пламени саламандрой, сладострастие должно было изображать куртизанку, держащую перед собой зеркало (сейчас едва различимо). Осторожность изображена в виде змеи, безрассудство — в образе сумасшедшего, бегущего по деревне. Смирение — в виде голубя, а гордость — в образе всадника, падающего с лошади, мужество — в виде льва, трусость — в образе человека, испугавшегося зайца и бросившего шпагу, терпение — в виде вола, нетерпение — в виде человека, бьющего монаха, кротость — в виде агнца, жестокость — в образе дамы, пинающей прислужника. Оливковая ветвь олицетворяла согласие, а дерущиеся мужчина и женщина — раздор. Послушание изображено в виде коленопреклоненного верблюда, бунт — в виде человека, угрожающего епископу, постоянство — в виде короны, непостоянство — в образе монаха, покидающего монастырь.

Над порталами горизонтальной линией вытянулась галерея Царей со скульптурными изображениями двадцати восьми Царей Иудейских (копии — за образцы были взяты сохранившиеся скульптуры на соборах Шартра, Реймса и Амьена).

Над галереей Царей — скульптуры Богоматери и двух ангелов, ореолом которым служит круглое окно-роза тончайшей работы мастеров по камню и по цветному стеклу (копии, созданной в реставрационных мастерских Виоле-ле-Дюка). Реставраторами были проделаны сложнейшие предварительные исследования, каким способом средневековые мастера восстанавливали розетки в том виде, в каком они были в XIII веке. В 1741 году цветное стекло витражей собора было заменено прозрачным, одноцветным.

Когда-то ангелы держали в руках подсвечники. Каждую Страстную Пятницу две огромные свечи горели всю ночь, освещая западный фасад.

Слева от скульптурного изображения Богоматери находилось помещение, предназначенное для звонаря. Справа — убежище для всех, кто его искал. Достаточно было дотронуться до железного кольца при входе, чтобы сразу же стать неприкосновенным для преследователей.

Стрела собора (более 90 м), снесенная в 1793 году, была восстановлена в мастерских Виоле-ле-Дюка. У ее основания скульптурные изображения двенадцати апостолов. Полагают, что им были приданы черты реставраторов мастерской Виоле-ле-Дюка. Совершенно достоверно, что моделью для апостола Фомы, покровителя архитекторов, послужил сам Виоле-ле-Дюк.

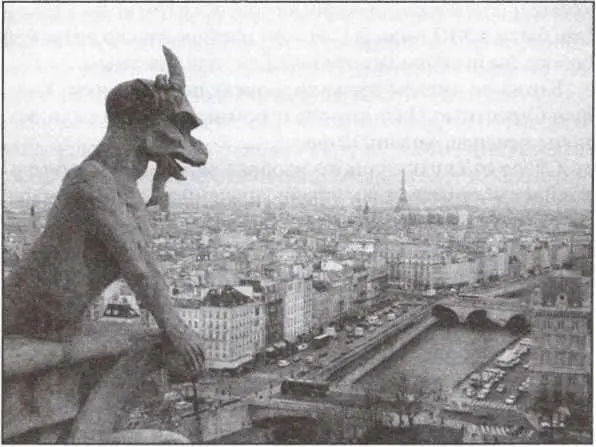

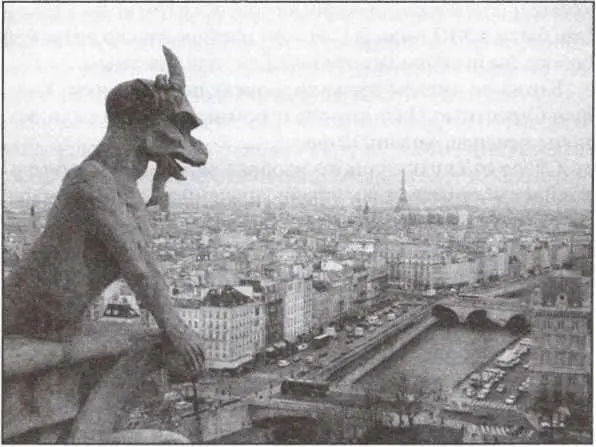

В центральном ярусе находится ажурное окно-роза 1220—1225 годов, диаметром около 10 м. По обеим сторонам его расположены два огромных парных арочных окна. Скульптурный декор центрального яруса образуют статуи Мадонны с младенцем в окружении ангелов — в центре; Адама и Евы — по краям. Выше идет галерея из узких, переплетающихся вверху аркатур, объединяющая две боковые башни, которые так и не были завершены, но даже без шпилей они завораживают зрителей своими стрельчатыми парными окнами. Поднявшись по темной и крутой лестнице, оказываешься на террасе, охватывающей одну из двух башен собора, где помещены химеры. Скорей всего, дуалистическое мировоззрение средних веков не могло мыслить храм вне злых дьявольских сил. Внутри храма им нет места, и вот они роятся вокруг его стен, изнемогая от невозможности попасть внутрь.

Вид на Сену с собора Нотр-Дам

Виоле-ле-Дюк дал волю своей фантазии: он создал ирреальный мир химер — демонов, смотрящих иронично и задумчиво на раскинувшийся далеко внизу город; фантастических и чудовищных птиц; гротескных фигур злобных монстров, выглядывающих из самых неожиданных мест. Взгромоздившись на готический пинакль, спрятавшись за шпилем или повиснув над выступом стены, эти каменные химеры существуют здесь целые века — неподвижные, погруженные в раздумья о судьбах человечества, копошащегося там, внизу.

Собор, как это было принято в Средневековой Франции, был центром и духовной, и общественной жизни столицы. Под его сводами устраивались празднества, заключались разного рода сделки, перед далекими путешествиями оставлялись на хранение драгоценные вещи.

Читать дальше