Через несколько дней была создана комиссия по восстановлению дворца. Группу архитекторов и художников возглавил Василий Петрович Стасов — один из представителей русского классицизма XIX века. В своем творчестве В. П. Стасов выражал идеи мужества и героизма русского народа. Суровы и величавы Павловские казармы на Марсовом поле, Московские триумфальные ворота и другие архитектурные сооружения, построенные в Петербурге и в пригородах столицы. Много создано Стасовым для Москвы и других русских городов.

В годы восстановления Зимнего дворца архитектору было уже 70 лет. Трудная задача стояла перед ним: восстановить здание, созданное в чуждом ему стиле барокко, и в то же время приблизить его художественный облик к требованиям времени. Стасов блестяще справился с заданием. Фасадам Зимнего дворца он возвратил их первоначальный вид, отделку парадных залов творчески переработал.

Благодаря таланту и энергии строителей через год с небольшим растреллиевский дворец был полностью восстановлен. Техническое совершенство и безупречное мастерство вызвали восхищение иностранных послов и придворной знати, приглашенных на торжество, связанное с открытием Зимнего дворца. Гости любовались его величественными фасадами, анфиладой пышных залов, сверкавших мрамором и позолотой. Но скольких человеческих жизней это стоило!

Французский путешественник маркиз де Кюстин, находившийся в то время в Петербурге, издал по возвращении в Париж книгу «Россия в 1839 году», в которой писал о восстановлении Зимнего дворца: «Чтобы работа была закончена к сроку, назначенному императором, понадобились неслыханные усилия… Во время холодов от 25 до 30° шесть тысяч неизвестных мучеников… были заключены в залах, натопленных до 30°, для скорейшей просушки стен… Несчастные, входя и выходя из этого жилища великолепия и удовольствия, испытывали разницу в температуре от 50 до 60°… те, которые красили внутри самих натопленных зал, были принуждены надевать на головы нечто вроде шапки со льдом, чтобы иметь возможность сохранить свои чувства в той жгучей температуре… Жизни скольких людей стоил дворец».

Николай I запретил распространять в России книгу де Кюстина.

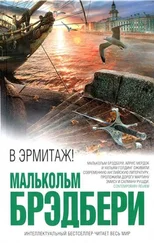

В середине XIX века в Петербурге было построено здание художественного музея, получившее название Новый Эрмитаж. Выходя фасадом на Миллионную улицу (ныне ул. Халтурина), оно примыкает к фельтеновскому зданию, а с Малым Эрмитажем соединено крытой легкой галереей с большими окнами с обеих сторон.

Проект Нового Эрмитажа сделан немецким архитектором Л. Кленце, руководил же строительством В. П. Стасов. Вместе с ним работал и архитектор Н. Ефимов.

Фасады здания украшают статуи поэтов и ученых разных времен. Десять пятиметровых фигур атлантов из серого гранита, образуя портик, поддерживают на своих могучих плечах балкон. Они высечены по модели известного русского скульптора академика А. И. Теребенева.

Новый Эрмитаж.

Архитектор Кленце, бывавший в Петербурге наездами, принимая законченную постройку, с большой похвалой отозвался о русских мастерах — строителях и зодчих: «Исполнение работ произведено столь изящно и отчетливо, что ни одно здание в Европе доселе не было так выстроено».

Новый Эрмитаж стал продолжением Зимнего дворца, но он задуман как публичный музей. В нем разместили не только коллекции «уединенного убежища», но и картины и скульптуру, специально отобранные в пригородных царских дворцах, произведения искусства, приобретенные в первой половине XIX века за границей, и найденные на юге России во время раскопок памятники греческой и скифской культуры.

Праздник в честь открытия музея был обставлен так же блестяще, как и другие придворные торжества. В Эрмитажном театре шел спектакль, который смотрели представители петербургской знати. Ужин устроили в музейных залах, где висели картины великих мастеров. Яркие огни тысяч свечей, отражаясь в люстрах и позолоте, придавали роскошным помещениям сказочный вид.

Однако когда праздник закончился и гости разошлись, залы опустели.

Билеты в музей выдавались придворной конторой и только по рекомендации влиятельных лиц; публика допускалась лишь во фраках и парадных военных мундирах.

Тем не менее, как ни старались ограничить доступ в Эрмитаж, его сокровища все больше привлекали посетителей. Для художников музей превратился в подлинную школу живописи и скульптуры, и они во что бы то ни стало стремились попасть туда, невзирая на все препоны. Студенты — будущие архитекторы — рисовали интерьеры, изучали фасады. Писатели и критики знакомили широкую публику с лучшими произведениями мирового искусства.

Читать дальше

![Любовь Антонова - Заслон [Роман]](/books/424273/lyubov-antonova-zaslon-roman-thumb.webp)