Тщетны россам все препоны,

Храбрость есть побед залог,

Есть у нас Багратионы,

Будут все враги у ног…

Багратион отличался исключительной храбростью. Солдаты называли его «наш орел». И даже враги признавали его военный талант. «Лучший генерал русской армии», — говорил о нем Наполеон.

Военную галерею воспел А. С. Пушкин в одном из лучших своих стихотворений — «Полководец». Отрывок из него помещен на мраморной доске между колоннами:

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата;

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистию свободной и широкой

Ее разрисовал художник быстроокой.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ими я брожу

И на знакомые их образы гляжу,

И, мнится, слышу их воинственные клики…

Доска со стихотворением установлена в галерее в 1949 году, к 150-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

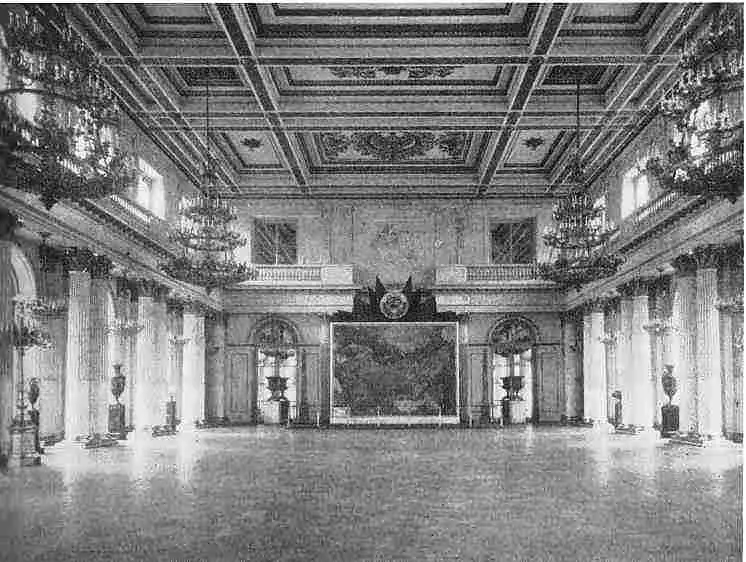

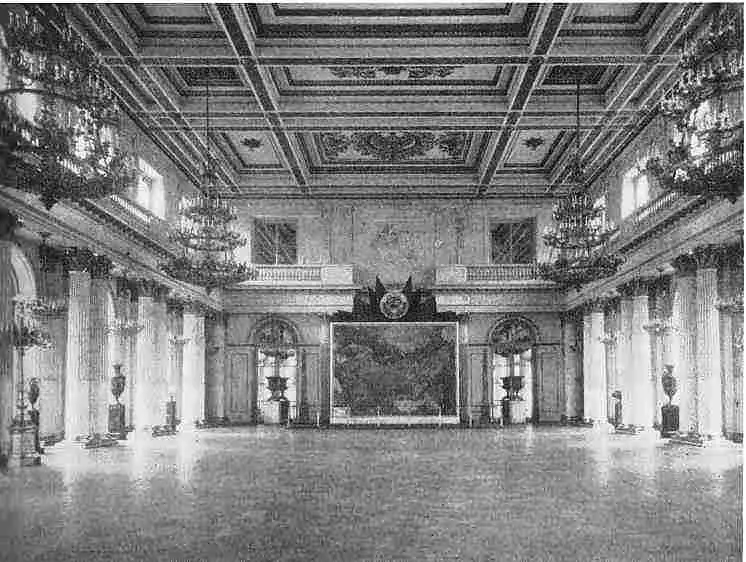

Военная галерея в Зимнем дворце.

Дж. Доу. Портрет М. И. Кутузова.

Дж. Доу. Портрет П. И. Багратиона.

Во время пожара Зимнего дворца в 1837 году портреты, как и другие дворцовые ценности, были спасены от пламени солдатами. В дни Великой Отечественной войны 1941–1945 годов портреты вместе с другими коллекциями музея находились в глубоком тылу.

Эрмитаж не случайно называют сокровищницей цветного камня. В его стенах собраны замечательные изделия из самоцветов. Только ваз, чаш и столешниц русской работы в музее около четырехсот. А сколько резных камней исполнено мастерами других народов! Целые залы отделаны цветным или белым камнем, среди них Георгиевский, или Большой тронный, зал.

Восстанавливая этот зал, В. П. Стасов решил отделать его не цветным мрамором, как было до пожара, а только одним белым.

Мрамор прекрасно поддается любой обработке, поэтому им издавна широко пользуются скульпторы и строители. Но лучшим всегда считался белый каррарский мрамор, называемый так по месту разработок. Из России в Италию, в Каррару, по заключенному между этими странами соглашению, отправился архитектор Н. Ефимов. Он провел там около двух лет, наблюдая за добычей и руководя обработкой мраморных глыб.

В каменоломнях опытные рабочие, используя естественные трещины горной породы, с помощью пороховых запалов отделяли от мраморной скалы прямоугольные глыбы, которые затем распиливали на доски, шлифовали и обрезали по заданному контуру. Они предназначались для облицовки стен.

Искусные мраморщики-резчики производили по изготовленному шаблону круговую обтеску и обточку колонн частями и наносили на них желобки (каннелюры). Работа заканчивалась шлифовкой и полировкой поверхности.

Георгиевский, или Большой тронный, зал.

Мраморные доски и части колонн нумеровали, тщательно упаковывали в ящики и везли на кораблях из Италии в Петербург.

К 1842 году работы по реконструкции Георгиевского зала были закончены. Благородный материал из Каррары определил главный характер его убранства. Белизна стен и колонн оттенена только блеском позолоченной бронзы на базах и капителях колонн, на балконах и потолке.

Золоченый орнамент потолка, как в зеркале, отражен в узоре пола. Паркет здесь составлен из шестнадцати пород цветного дерева. Глубокие бороздки, заполненные черной мастикой, подчеркивают линии рисунка.

В глубине зала в дореволюционные годы стоял на возвышении царский трон. Теперь здесь установлена громадная мозаичная карта Советского Союза в рамке из белого мрамора с бронзой. Она имеет свою интересную историю.

В 1936–1937 годах советские мастера создали из самоцветов карту «Индустрия социализма» для международной выставки в Париже. Там она вызвала всеобщее восхищение и в 1939 году была отправлена на международную выставку в Нью-Йорк.

Читать дальше

![Любовь Антонова - Заслон [Роман]](/books/424273/lyubov-antonova-zaslon-roman-thumb.webp)