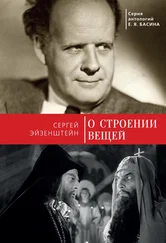

Даже не будучи законченным, «Иван Грозный» стал одной из самых удивительных и сложных кинопостановок Эйзенштейна. Джеймс Гудвин назвал ее «драмой отражений», в которой важнейшую роль играет мотив зрения и взгляда [234]. Джоан Ньюбергер так развивает эту тему:

«Глаза в “Иване Грозном” – полноценные персонажи. Под видом объектов, жестов, символов и метафор они появляются почти в каждой сцене» [235].

В первую очередь, это выражается в движениях глаз и жестах главных героев. К примеру, у молодой жены Ивана, Анастасии, большие невинные глаза, и она часто смотрит на мужа снизу вверх, с благоговением. Совсем другой она предстает в двух ключевых моментах сюжета. На свадебном пиру она сначала робко опускает глаза, когда на нее смотрит Иван, но взгляд, который она бросает в сторону Курбского, становится дерзким и сознательно кокетливым, намекая на то, что его недозволенные чувства могут быть ответны. Затем, перед своей смертью, когда она медленно поднимает чашу с отравленным вином, за мгновение до того, как ее глаза скрываются за чашей, выражение невинности в них сменяется страхом, знаменуя ее предчувствие смерти. Совсем иные глаза Евфросиньи: они бегают из стороны в сторону, как у запуганного животного. Постоянная беспокойная настороженность выдает в ней главного врага царя. Владимир, хотя он тоже противостоит Ивану, напротив, будто ничего не видит и чаще всего растерянно смотрит своими большими глазами в пустоту. Невинность выражения глаз Анастасии противопоставляется наивности Владимира, чей разум так же пуст, как и взгляд.

Неудивительно, что самый выразительный, а порой демонический взор принадлежит Ивану. Часто он намеренно смотрит вдаль, за пределы кадра и поверх голов тех, кто окружает его, – в этом взгляде заключается метафора его превосходства над массами и ясного видения настоящего и будущего. С течением фильма зритель начинает отчетливо ощущать внутренний взгляд Ивана даже при его физическом отсутствии в кадре. Так, в самом начале первой части царь показан со спины, отвернувшимся от присутствующих на церемонии коронации. Но едва мы замечаем признаки придворной интриги, создается впечатление, что Иван их тоже видит, словно у него глаза на затылке. Это же ощущение возникает и в конце, когда мы видим в кадре профиль Ивана на фоне вереницы людей: он управляет толпой, хотя мы и не видим никакой жестикуляции. Важно, что его слуги тоже становятся его глазами. Скуратов постоянно следит за врагами Ивана из тени, воплощая образ царского надзора. В одной примечательной сцене камера надвигается на лицо Скуратова, который пальцем приподнимает бровь и широко открывает правый глаз, пристально наблюдая за тем, как плетутся козни против его государя и господина.

Роль соглядатаев выпадает не только персонажам действия: порой даже у стен есть глаза, и они смотрят сверху вниз на придворные интриги, обо всем зная и все осуждая. Так, когда Курбский думает, что Иван умер, он делает Анастасии предложение перед лицом огромной иконы. Когда он обещает сделать ее своей «царицей Московской», в кадре крупным планом застывает гигантский глаз, который словно наблюдает за этой сценой и через него за ней наблюдает и Иван, осознанно испытывающий верность Курбского. Сходным образом в начале второй части акцент делается на глазах Ангела Гнева, изображенного на стенной фреске тронного зала. Когда в зал врывается Филипп и обвиняет Ивана в угнетении бояр, гневный взгляд царя повторяет взгляд ангела со стены позади него. Этот же ангел связывает воедино прошлое и настоящее, будучи свидетелем детских лет Ивана.

Значение взгляда, фильм «Иван Грозный», первая серия

Отдельно стоит отметить роль зрения и взгляда в «Иване Грозном» как посредника между зрителем и действием на экране. В этом смысле Эйзенштейн делал схожий акцент на глазах в своих ранних работах – «Стачке» и «Потемкине», где, как нам напоминает Ньюбергер, камера выполняла функцию не пассивного наблюдателя – как «кино-глаз» Вертова – но как активный инструмент изменения сознания масс [236]. Так же и в «Иване Грозном» положение зрителя отнюдь не пассивное. Подобно глазам на стене, он оказывается задействован в повествовании и должен выносить свои суждения о событиях, свидетелем которых становится. Зрителя сталкивают лицом к лицу с двойственностью происходящего. Властолюбивый ли монстр Иван или национальный герой? Поступает ли он как тиран или жесток, потому что служит государственным интересам? Самое тревожное проявление двойственности здесь – это глаз Скуратова, смотрящий прямо на зрителя. В обстановке тотального надзора и сопряженного с ним риска для жизни эти кадры явно вносили смятение в зрительское представление о том, кто за кем наблюдает.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу