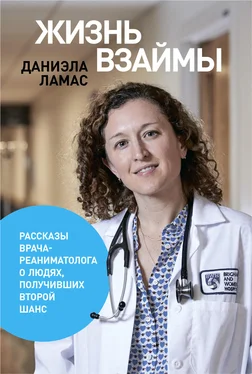

По мере прогресса медицины число таких историй увеличивается. Мужчины и женщины с муковисцидозом доживают до зрелого возраста, о чем раньше не приходилось и мечтать; доноров почки ищут в Facebook; некоторые больные после проведения реанимационных мероприятий в отделении интенсивной терапии борются с посттравматическим стрессовым расстройством, другие оказываются до конца жизни прикованы к аппарату искусственной вентиляции легких в специализированных медицинских центрах. Некоторых из описанных в этой книге людей я лечила, с другими встретилась как писатель. Все они столкнулись с болезнью или травмой и не остались бы в живых без достижений медицины. Размышляя о них, можно долго восхищаться совершенством современных лекарств и технологий, но не это находит глубокий отклик в моей душе.

Самое необыкновенное во всех этих историях – то, что при ближайшем рассмотрении они абсолютно заурядны. Если проследовать за этими мужчинами и женщинами в их миры, где они живут с последствиями врачебного вмешательства, наука отступает на задний план. Мы окажемся рядом с обычными людьми, которые преодолевают возникающие трудности, переживают потери и, несмотря ни на что, торжествуют победу жизни над смертью.

Я работала врачом уже почти полгода, когда в Facebook подружилась с молодым человеком, умиравшим в отделении кардиологической интенсивной терапии.

Сэму Ньюмену было 28 лет, и его сердце отказывалось работать. Когда врачи поняли, что он болен слишком тяжело и они не способны помочь, то принялись обзванивать другие лечебные учреждения, надеясь отправить молодого человека в лучше оснащенную больницу. Не знаю, сколько времени ушло на поиск подходящего госпиталя, пока одной зимней ночью автомобиль скорой помощи не привез Сэма в отделение кардиологической интенсивной терапии Нью-Йоркской пресвитерианской больницы, где я тогда была интерном. Следует сказать, что на тот момент я была врачом всего-то, что называется, без году неделю.

Когда привезли Сэма, я не дежурила. Я была дома, в своей квартире, безуспешно пытаясь уснуть. В том году я сильно уставала – это была тревожная усталость, когда засыпаешь, стоя в переполненном вагоне метро, и проезжаешь свою станцию, но, оказавшись в кровати, не можешь сомкнуть глаз и до утра ворочаешься без сна. Эти бессонные ночи были столь мучительны, что звонок будильника в пять утра приносил облегчение. Он означал, что можно вставать, принимать душ и собираться на работу. В то утро, приехав в больницу, я присоединилась к группе резидентов, готовых к утреннему обходу в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Обход всегда начинался с самого тяжелого или с самого сложного пациента, а заканчивался больным, который практически не требовал внимания, – ждал перевода в обычное отделение или в реабилитационный центр. Сэм Ньюмен был самым тяжелым и самым сложным больным, так что обход начался с него.

Принимавший Сэма интерн с затуманенными после бессонной ночи глазами выступил вперед. Вокруг столпились студенты, надеявшиеся блеснуть знаниями. Самоуверенный, с иголочки одетый фармаколог внимательно следил, чтобы мы от усердия не напортачили с дозировкой антибиотиков, калия или седативных препаратов. Я заняла свое место среди интернов (резидентов первого года обучения) и наших наставников – резидентов второго года. Одеты мы все были одинаково – белые халаты с желтыми воротниками, футболки и мятые хирургические штаны. Наша задача была практически невыполнимой: надо было одновременно слушать анамнез нового пациента, делать назначения, вносить в них исправления, сделанные фармакологом, и пропускать мимо ушей неумолчный шум.

Иногда этот фоновый шум становился единственным, что я слышала. Во-первых, это был странно мелодичный, крещендо – диминуэндо, звук ду-ду-ду-ду , издаваемый аппаратом искусственной вентиляции легких, во-вторых, ритмичное стаккато кардиомониторов, в-третьих, вой мощного пылесоса, который, казалось, включали в самые напряженные моменты разговора с родственниками. Оставалось только надеяться, что, несмотря на шум, не пропустишь ничего важного. К тому времени я была врачом полгода и уже забыла, каково это – выслушать целиком анамнез пациента. Вместо этого я научилась составлять для каждого пациента список необходимых дел, с которым буду сверяться в течение всего дня. Данные о больном (результаты анализов и исследований) заносятся в специальную таблицу, в отдельные ячейки вписывают назначения (обследования, процедуры, лекарства), и моя задача – следить за их выполнением. Исчезли всякие представления о «до» и «после»; оставался только лист назначений и необходимость выполнить все пункты списка, прежде чем уйти домой. Связный анамнез, как и спокойный ночной сон, остались в далеком студенческом прошлом.

Читать дальше