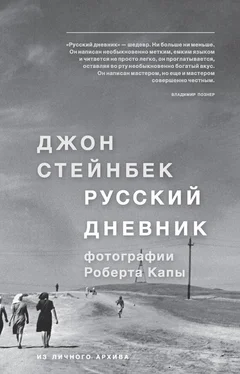

Приверженность психологической правде делала Роберта Капу художественным единомышленником Джона Стейнбека. Как писал Стейнбек, отдавая дань памяти Капы после безвременной гибели фотографа в 1954 году, «он мог сфотографировать движение, веселье и разбитое сердце. Он мог сфотографировать мысль. Он создал свой мир, и это был мир Капы. Посмотрите, как он передает бескрайность русского пейзажа одной длинной дорогой и одинокой фигурой человека. Посмотрите, как его объектив умеет заглядывать через глаза в душу человека».

Как отмечает Роберт Капа, сотрудничество между этими двумя беспокойными и творческими натурами началось так:

«В начале недавно изобретенной войны, которая была названа холодной войной… никто не знал, где именно будут находиться поля ее сражений. Размышляя о том, чем бы заняться, я встретил господина Стейнбека, у которого были свои собственные проблемы. Он боролся с неподатливой пьесой и, как и я, поеживался от холодной войны. Короче, мы объединились в команду холодной войны. Нам казалось, что словосочетания вроде „железный занавес“, „холодная война“, „превентивная война“ полностью исказили мысли людей и уничтожили их чувство юмора. Тогда мы решили предпринять старомодный вояж в духе Дон Кихота и Санчо Панса – проникнуть за железный занавес и обратить наши копья и перья против нынешних ветряных мельниц».

Эксцентричное заявление Капы о цели поездки на самом деле показывает, почему «Русский дневник» во многом превосходит современные ему, но более амбициозные и даже более информативные произведения о послевоенной России. Типичным в этом смысле является книга апологета советского эксперимента доктора Хьюлетта Джонсона, настоятеля Кентерберийского собора, «Советская Россия после войны» ( Soviet Russia Since the War , 1947), в которой провозглашается «наша ответственность за понимание России» и предлагается широкий диапазон тем вроде «Молодая женщина аристократического происхождения», «Советские женщины ведут за собой мир», «Детство в стране Советов», «Планирование в промышленности». Цель Стейнбека и Капы была гораздо более скромной; в отличие от Джонсона, у них не было никакой политической повестки дня.

Другие, менее ангажированные авторы, часто перекликались в своих намерениях с целями Стейнбека и Капы (понять русских), но охват тем у них был гораздо шире. Так, Эдвард Крэнкшоу в книге «Россия и русские» ( Russia and the Russians , 1948) стремился «создать образ русского народа, его культуры, его политических идей на фоне неизменности ландшафта и климата». В его фолианте множество страниц занимают описания великой русской равнины и подробный конспект русской истории, но «живой образ далекого народа» возникает лишь как серия статистических выкладок: двадцать пять лет назад, напоминает он своим читателям, четыре пятых населения России составляли крестьяне, в то время как в 1948 году крестьянствовала лишь половина жителей. Столь же амбициозные планы были у Джона Л. Штрона, журналиста и президента Американской ассоциации редакторов сельскохозяйственных изданий. В своей книге «Просто скажите правду: неподцензурная история того, как живут простые люди за русским железным занавесом» ( Just tell the truth: The Uncensored Story of How the Common People Live Behind the Russian Iron Curtain, 1947) он пишет, что «хотел встретиться и поговорить с советскими людьми, чтобы с помощью серии статей и радиопередач познакомить с ними американцев»: «Более всего меня интересовали простые люди». Посещая колхозы, он видит ущерб, нанесенный войной, видит, что там нет мужчин, и, как и Стейнбек, приходит к выводу, что «именно женщины являются настоящими героями аграрного фронта – женщины, которые делали практически всю работу на земле во время войны и которые даже сегодня выполняют восемьдесят процентов работ, проводимых в колхозах».

Но русские женщины Стейнбека и Капы, не отягощенные статистикой и обобщениями, выглядят куда более убедительно: достаточно вспомнить остроумную крестьянку, которая трясет огурцом перед фотоаппаратом Капы. Или Мамочку, известную деревенскую кулинарку, владелицу новой коровы Любки, у которой нет такого замечательного характера, как у ее бывшей и по-прежнему любимой коровы Катюшки. Фотографии Капы, как и проза Стейнбека, избегают общих планов в пользу портретов. Их совместное обязательство – фиксировать только то, свидетелями чему они были, основываться на виденных картинах, а не на рассуждениях и исследованиях. И это делает их рассказ насыщенным и полным. Как это ни парадоксально, их подход – описывать только то, что видели сами – более точно отражает сталинский Советский Союз, где гости видели только сцены, тщательно срежиссированные советскими официальными лицами. Иностранные журналисты обычно проделывали тот же путь, что и Стейнбек с Капой, – они двигались по так называемому водочному кольцу; граждане западных стран, как правило, посещали Москву, Киев и Тбилиси, а это все были туристические центры.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу