Примеры: официальная поддержка Ходорковского и «Юкоса» Ричардом Перлом и другими политиками (начиная с осени 2003 года); идея сенатора Лугара о создании энергетического НАТО (2006 год); медиакампания в поддержку проектов транскаспийского нефтепровода и нефтепровода «Набукко».

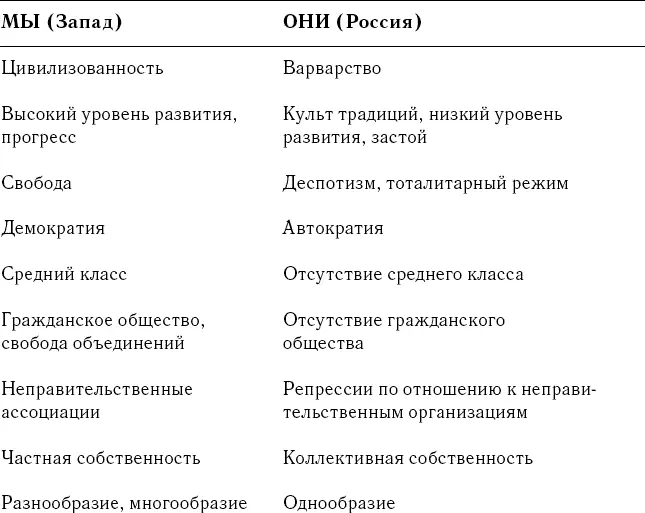

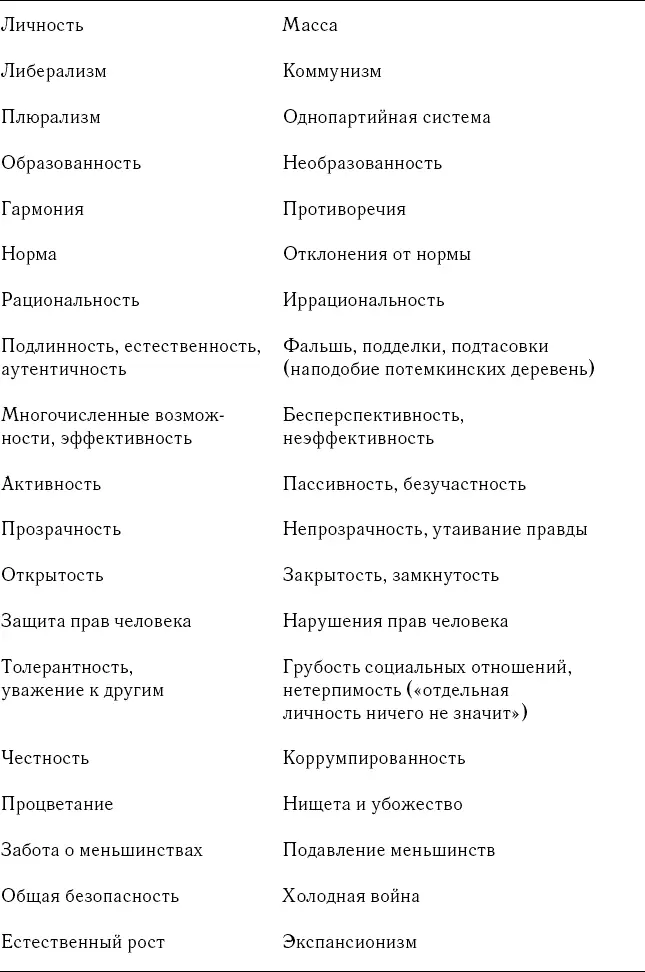

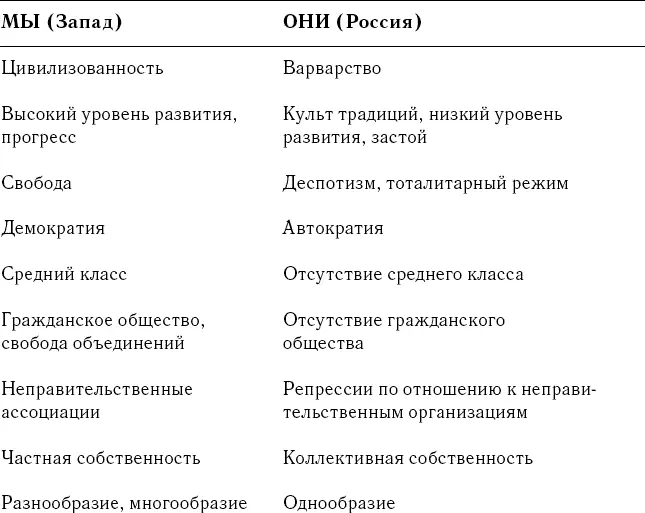

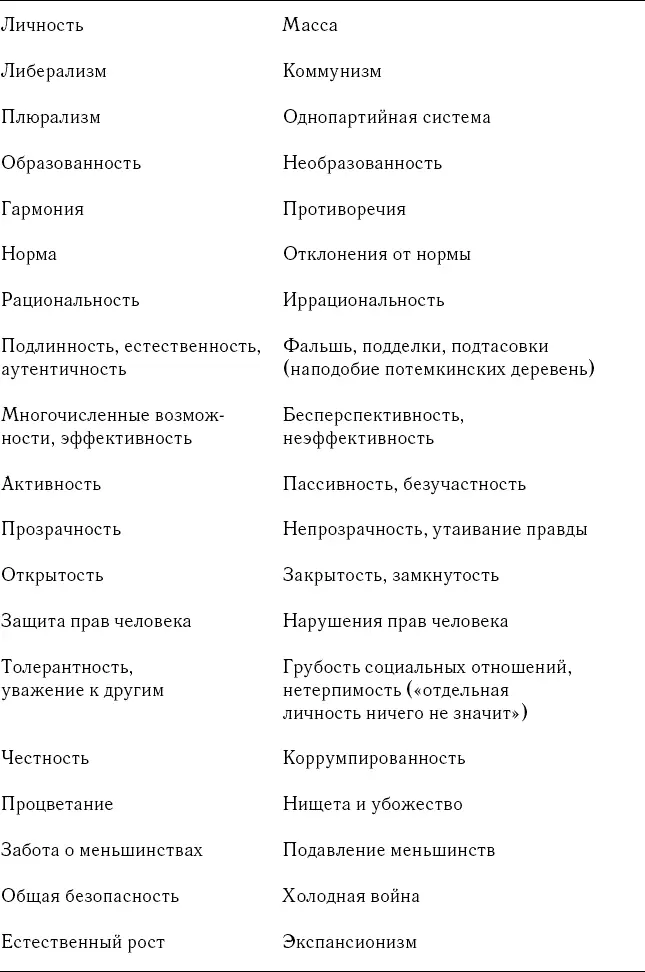

Если Андрей Цыганков показал, как ведется дискредитирующая Россию кампания в СМИ, то Эзекиль Адамовски составил перечень языковых средств, способствующих углублению пропасти между «мы» (западные жители, приверженцы демократии, стоящие на высокой ступени развития) и «они» (русские, запаздывающие в своем развитии и поддерживающие своего самодержца и тирана). Нижеследующая таблица демонстрирует такие языковые оппозиции [374]:

Список можно продолжать до бесконечности, потому что в западной прессе не перестают появляться новые статьи, авторы которых работают в этом направлении.

Как же этому противостоять?

Фелиситас Макгилкрист перечисляет несколько возможных реакций на антирусский дискурс, и все они «работают».

Первый способ заключается в том, чтобы утверждать прямо противоположное тому, что гласят стереотипы: например, что в России демократия не только не угасает, но напротив, развивается. Так поступал Питер Лавелль, бывший корреспондент информационного агентства ЮПИ, радио «Свободная Европа» и других американских средств коммуникации, а в дальнейшем – ведущий передачи «CrossTalks» (суровый разговор) на телеканале «Раша тудэй». В 2005-м, когда в России был принят закон против НПО, Лавелль заявил, что этот закон не так суров, как про него пишет пресса. И вот результат: ни одна западная газета больше не вернулась к этой теме. У СМИ не вызывают интереса новости, создающие положительный образ России, так что они и сами могут опровергнуть подчас то, что изначально утверждали.

Что касается реального положения дел, то оно таково: как показал ряд серьезных исследований, ситуация в стране исправилась в сторону развития демократии; есть серьезные достижения в социальном плане; люди охотней участвуют в общественной жизни; есть признаки улучшения системы юриспруденции, которая становится более независимой (71 % истцов выигрывают суд против государственных структур) [375]. Однако ни одна из этих тем не вызвала интереса западных журналистов и университетских исследователей [376]. Иначе говоря, данная стратегия не слишком эффективна.

Второй способ защиты – пародия.

«Если вы верите (или почти верите) всему, что читаете и слышите про Россию, то ваше воображение нарисует вам образ Путина а-ля Иван Грозный, живущего на широкую ногу в Кремле и любовно перебирающего полученные от КГБ медали. Сравняв с землей Чечню и уничтожив все зачатки демократии, он придушил еще трепыхавшиеся СМИ и теперь железной рукой строит диктатуру» [377].

Это веселый способ, но слишком часто его применять нельзя, иначе он приедается.

Третий способ реакции на русофобию – контекстуализация. Надо взглянуть на события под другим углом зрения, в исторической и геополитической перспективе, связать их с другими событиями и явлениями, которые были умышленно выключены из контекста. Именно на такой метод опирается наша книга. Правда, это титанический труд, который не поспевает за бешеным ритмом современной прессы.

Полное или даже частичное выпрямление искаженной перспективы тоже может оказаться эффективным. Именно к этому способу прибег Джон Лафлэнд в газете «Гардиан» от 8 сентября 2004 года, после событий в Беслане. Он показал, кому на самом деле выгодно обвинять в кровавых событиях Россию. Точно так же можно трактовать ситуацию в Донецке: сменив точку зрения с проукраинской на пророссийскую.

Мы привели эти примеры в качестве иллюстрации возможных способов реакции, но не питаем иллюзий относительно реальных возможностей журналистов. Органы печати отбирают ту информацию, которая соответствует общепринятой точке зрения. При этом, когда корреспонденты, находящиеся на месте событий, пытаются объяснить начальству, что реальность не соответствует их ожиданиям и надо внести коррективы, все усилия оказываются тщетны. Тут уж либо статья, не соответствующая редакционным требованиям, идет в мусорную корзину, либо журналист рискует потерять работу, либо (третий вариант) журналиста могут заподозрить в том, что он стал жертвой стокгольмского синдрома и начал симпатизировать злодеям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу