Но вернемся к открытию фестивальной программы главы Челябинска Вячеслава Тарасова «Поселковая гармонь». «Вечерка» по этому поводу писала: «Мы уже упоминали о большом успехе первого праздника, прошедшего недавно в поселке Сосновка Центрального района Челябинска. Жители этого окраинного поселка встречали горожан с большим подъемом, искренним восторгом, с надеждой на долгую совместную работу в будущем. Много вопросов было задано главе Челябинска Вячеславу Тарасову, в том числе и злободневных, острых... Мы никого не забудем, главное — на карте города не должно быть «белых пятен» в смысле культуры. Никто из земляков не должен быть обделен нашей заботой и вниманием. Эту мысль неоднократно подчеркивал главный инициатор программы возрождения шефских связей Вячеслав Тарасов. К слову сказать, несмотря на свой высокий пост, он не стесняется и песню спеть, и сплясать вместе с земляками во время таких праздников. Эта доступность в общении очень всем по душе».

С успехом на открытии фестиваля выступили и местные народные музыканты: вокальный ансамбль «Рябинушка» (рук. А. Меркушев), оркестр русских народных инструментов местной средней школы (рук. В. Шадрин), малыши из сосновского детского сада и исполнитель романсов и народных песен Г. Мичурин.

Мы, кстати, всегда стремимся приглашать в наши программы местных народных талантов, что делает любой праздник более разнообразным, динамичным, а в итоге и более привлекательным.

После успешного открытия фестивальной программы «Поселковая гармонь» настал черед другой — «Город — селу!» Мы решили ее начать в селе Миасском Красноармейского района. Здесь крепок отдел культуры, возглавляемый опытным специалистом Романом Григорьевичем Фаизовым. В Миасском хорошо оснащенный Дом культуры, он достаточно вместителен и удобен для проведения наших мероприятий. Для открытия программы «Город — селу!» мы пригласили самый известный коллектив нашего центра — ансамбль гармонистов «Митрофановна» из Кременкуля.

«Митрофановна» появилась на свет 22 января 1989 года. Именно в тот день в Кременкуле состоялся первый конкурс гармонистов.

Главная цель, которую тогда преследовали работники Дома культуры, — создать ансамбль гармонистов. Такой коллектив был необходим в Кременкуле для помощи в проведении многочисленных праздничных мероприятий. Хотя поселок этот сельский, но многоэтажный и многолюдный. Когда же гармонисты стали готовиться к конкурсу и кое-кто из них заиграл на улице возле своих домов, то стихийно, чуть ли не каждый день начали возникать самые настоящие, многими уже забытые вечерки — с песнями, частушками, плясками. В деревне заиграла гармонь!

Еще недавно на гармониста в Кременкуле показывали пальцем, как на пьяницу и бездельника, а тут на тебе — такая популярность. Быстро создали ансамбль гармонистов и, долго не мудрствуя, назвали его «Митрофановна» — по названию своего тогдашнего совхоза.

Коллектив сразу включился в первый областной конкурс клубов гармонистов и в конце 1989 года стал его лауреатом.

После конкурса последовало поощрение — поездка в Москву на традиционный фестиваль «Русская зима», где «митрофановцы» покорили москвичей своими коронными частушками.

Разными путями шли в «Митрофановну» сегодняшние ее участники. Геннадий Карачинцев — профессиональный танцор. Начал заниматься хореографическим искусством он еще в 1947 году в клубе имени Ленина. В 1949 году Геннадий пришел в знаменитый танцевальный коллектив Дворца культуры ЧТЗ к Наталье Николаевне Карташовой. Затем служба в армии, работа в ансамблях песни и пляски Забайкальского и Уральского военных округов, в театре оперетты Екатеринбурга.

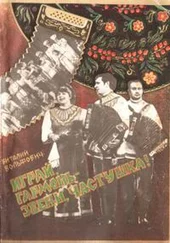

Ансамбль "Митрофановна" (рук. Г. Зыков)

С 1971 года Геннадий Карачинцев — артист ансамбля Челябинской филармонии «Уральская скоморошина». Уникальность этого коллектива заключалась в том, что его костяк составляли шесть родных братьев Карачинцевых. Но дело даже не только в том, что Геннадий, Иван, Владимир, Виктор, Леонид и Вячеслав Карачинцевы составляли один коллектив. Важно, что творчество «Скоморошины» было связано с развитием самобытных уральских танцевальных традиций. Репертуар ансамбля строился в основном на фольклорном материале, обогащенном современной тематикой и сценическими формами. В лучших танцах «Скоромошины» — «Барыньке», «Березоньке», «Кто ловчее» и других калейдоскоп сменяющихся танцев, оригинальное сочетание хореографического рисунка, пластики, костюмов неизменно создавали впечатление яркого, красочного представления.

Читать дальше