Так бросьте же борьбу,

Ловите миг удачи!

Пусть неудачник плачет,

Кляня свою судьбу!

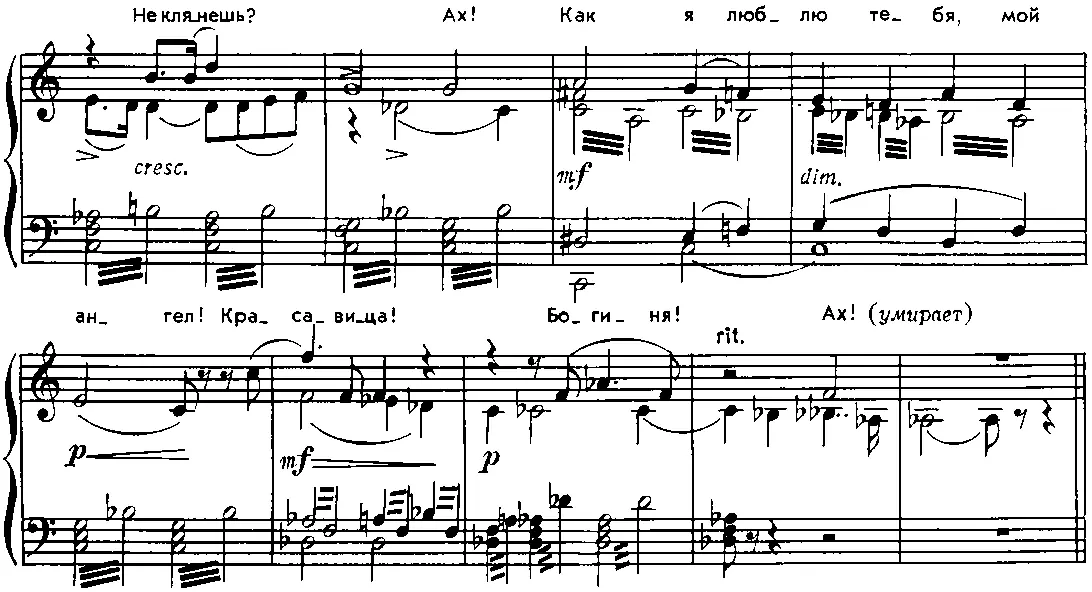

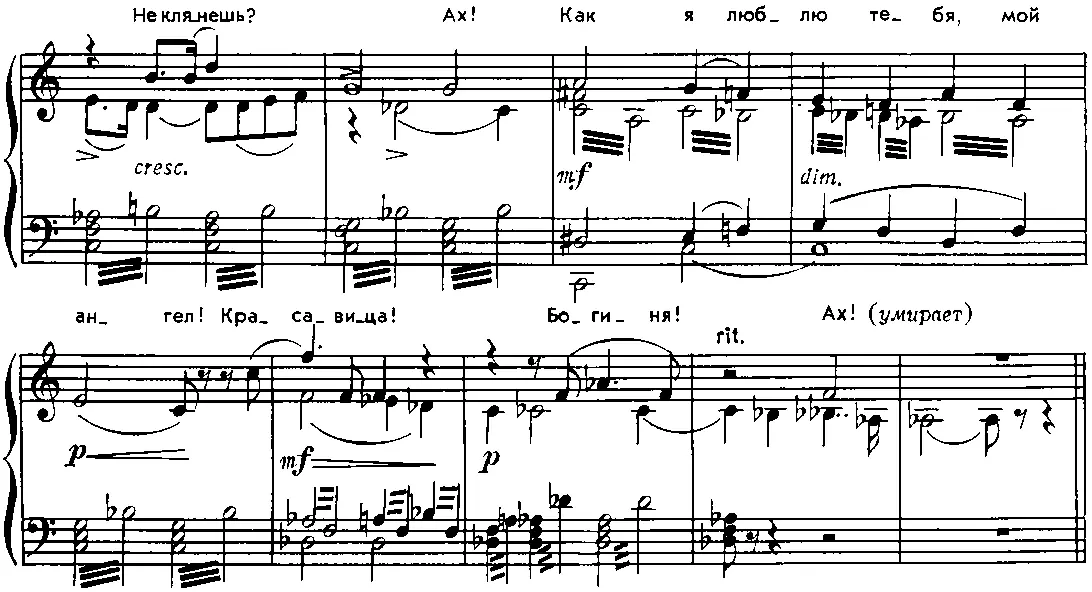

В предсмертной сцене образ Германа снова приобретает привлекательность, ибо в этот последний миг жизни он понимает, что истинное счастье ему могла принести только любовь Лизы. Он умирает со словами раскаяния и любви на устах.

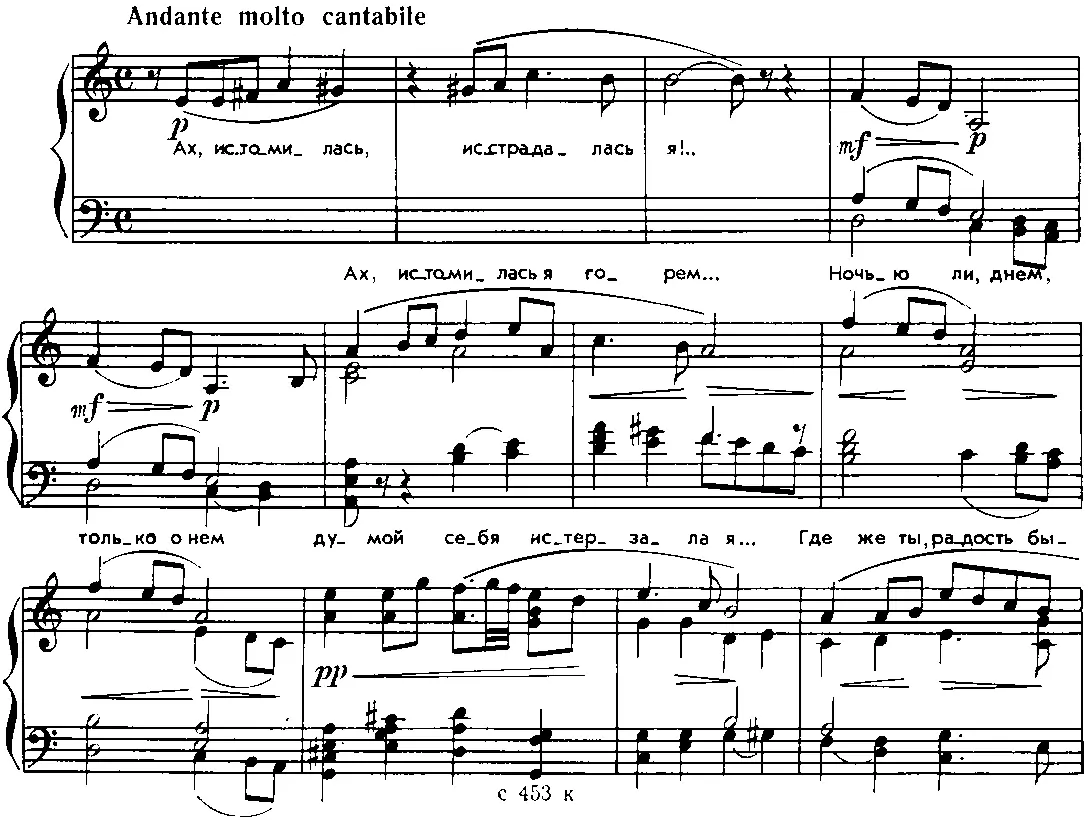

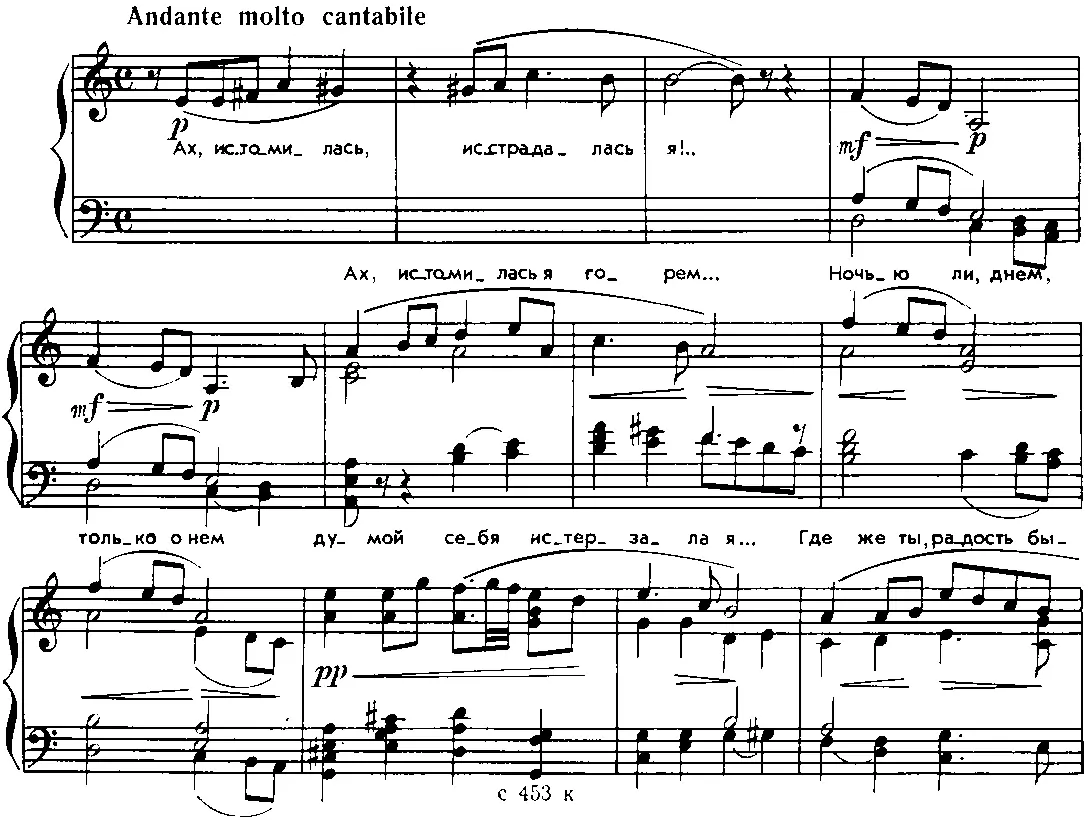

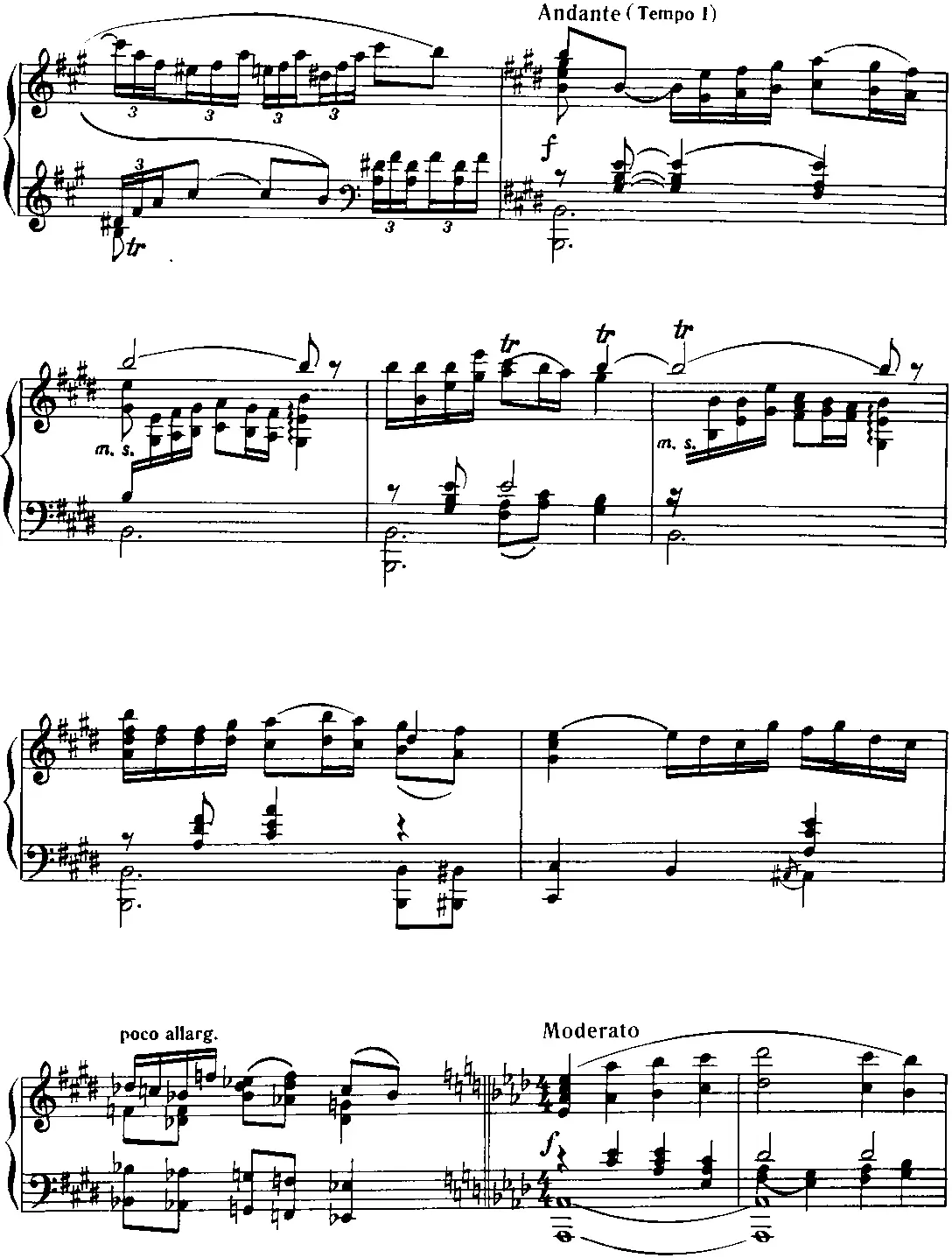

С особой нежностью и теплотой раскрывает композитор образ Лизы в ее знаменитом ариозо «Ах, истомилась, исстрадалась я...». В простой арии-песне она как бы в раздумье беседует с собой, решаясь только себе рассказать о горькой любви, о тревожных предчувствиях. Не жалоба и не досада, а скорее готовность на все испытания ради своего чувства звучит в этой арии.

Н. Римский-Корсаков

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

В 30-х годах Пушкин создает ряд сказок. Знание русского фольклора поэт широко использовал в своем творчестве. По словам М. Горького, «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая...».

В 1899 году к столетию со дня рождения Пушкина Н. А. Римский-Корсаков создает оперу на сюжет «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Либретто к этой опере написал В. Н. Вельский, сохранив по возможности пушкинский текст и сюжет.

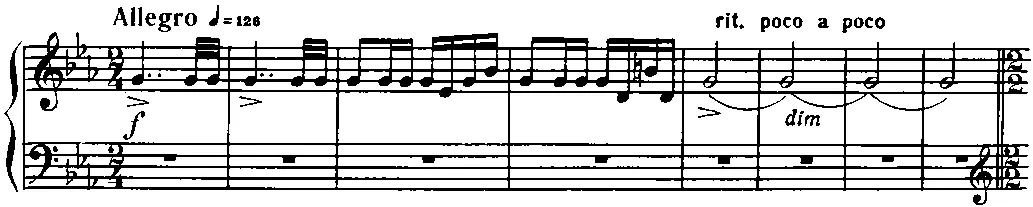

Музыка Римского-Корсакова замечательно передает неторопливый стиль повествования, нарочитую медлительность в развитии действия, свойственные пушкинскому произведению. Очень живописны симфонические антракты: знаменитые «Три чуда», «Полет шмеля» и другие.

В опере, как и в сказке Пушкина, намечены две линии — реально-бытовая и фантастическая. Римский-Корсаков писал, что «Салтан» сочинялся в смешанной манере... инструментально-вокальной. Вся фантастическая часть скорее подходит под первую, реальная же — под вторую».

Мягкий, шутливый тон этого произведения подчеркивается близостью некоторых музыкальных эпизодов к частушке. В музыке часто звучат подлинно народные песни и песни, созданные композитором в духе народного фольклора.

Первая постановка оперы состоялась в октябре 1900 года в Москве и прошла с шумным успехом. Восторг зрителей был вызван как прекрасной музыкой, так и блестящим оформлением спектакля, которое принадлежало кисти замечательного русского художника М. А. Врубеля. С тех пор «Сказка о царе Салтане» прочно вошла в оперный репертуар русского театра.

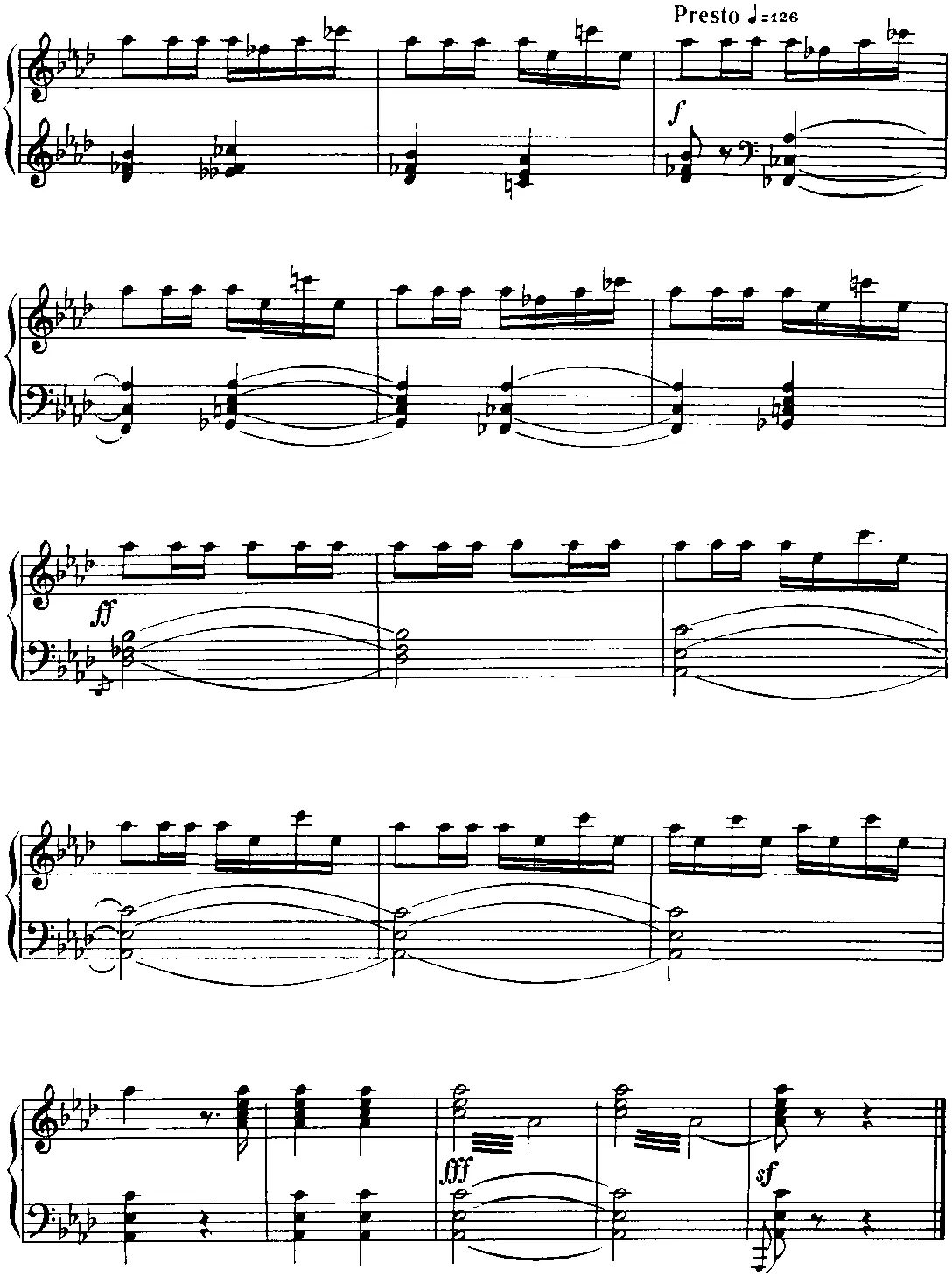

Чудеса пушкинской сказки переданы Римским-Корсаковым в большой симфонической картине. Каждому «чуду» предшествует фанфара, которая, по словам Римского-Корсакова, имеет значение «зазыва к слушанью или смотренью начинающегося за ней действия». Волшебный город Леденец рисуется мерцающим перезвоном хрустальных колоколов. Эту тему Леденца сменяет песенка «Во саду ли, в огороде», которую поет в сказке Пушкина «затейница-белка». Снова раздаются звуки фанфары. Это проходят тридцать три богатыря.

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Опять звучат фанфары и появляется чарующая мелодия — плывет Лебедь-птица. Ее изящная тема постепенно переходит в широкую распевную мелодию—гимн доброй и прекрасной царевне, от которой

Не можно глаз отвесть:

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Читать дальше

Читать дальше

![Харуки Мураками - Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой [litres]](/books/435343/haruki-murakami-besedy-o-muzyke-s-sejdzi-odzavoj-thumb.webp)