В последний раз грузинская общественность чествовала Александра Борисовича Гольденвейзера в 1960 году в связи с его 85-летием. На этом вечере, состоявшемся в зале Тбилисской консерватории, Александр Борисович, тепло поблагодарив устроителей и всех выступающих, сказал: «Может быть, мы в последний раз видимся с вами. Я хочу, чтобы вы запомнили самое важное: стоять на месте — значит отставать. Тот, кто посвятил себя искусству, должен неустанно стремиться вперед».

Л. Н. Берман. ПОДВИГ МУЗЫКАНТА

В классе Александра Борисовича Гольденвейзера я провел в общей сложности пятнадцать лет — с 1939 по 1956 год [19] Два года — 1941 и 1942, находясь с коллективом Центральной музыкальной школы в эвакуации в Пензе, я учился у профессора Теодора Давидовича Гутмана.

.

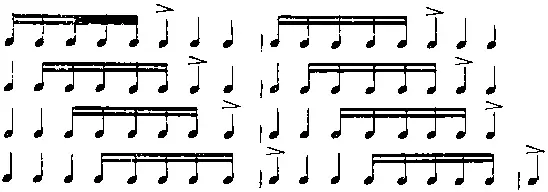

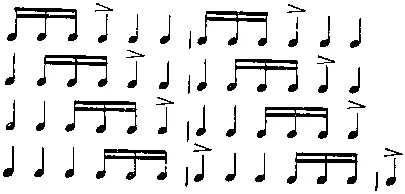

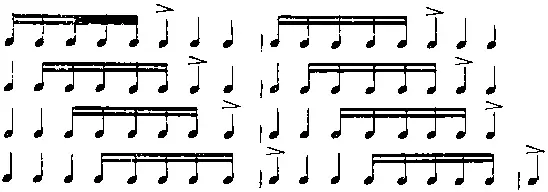

Александр Борисович очень любил заниматься с детьми. С ними он работал не менее, а может быть, даже более тщательно, чем со взрослыми учениками. Хотя я поступил в класс Александра Борисовича уже обладая достаточной технической базой (полученной в Ленинграде у профессора С. И. Савшинского), Александр Борисович уделял большое внимание моему виртуозному развитию, без которого выполнение художественных задач было бы попросту невозможным. Я переиграл множество этюдов Черни (ор. 299 и 740), а также немало этюдов Крамера. Многие из них Александр Борисович задавал выучить в нескольких, а то и во всех двенадцати тональностях, при этом не меняя по возможности аппликатуры. Отдельно Александр Борисович занимался октавной техникой. Некоторые этюды, а также отдельные двухголосные инвенции Баха он задавал выучить в октавном изложении. Мне это принесло огромную пользу. Для работы над трудными местами в быстром движении рекомендовались ритмические упражнения с различными вариантами. Как на непременное условие для достижения хороших результатов Александр Борисович указывал на необходимость довольно сильного акцента на первом длинном звуке, к которому стремятся предшествующие ему быстрые ноты:

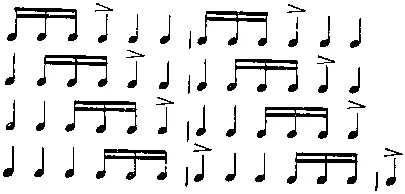

При триольном движении варианты были такими:

Особое внимание уделял Александр Борисович поведению за роялем, решительно возражая против лишних, ненужных движений руками или корпусом. Именно простота и естественность поведения за роялем были как бы первым шагом к простоте и естественности самого исполнения.

С детства Александр Борисович приучал своих учеников к правильному прочтению авторского текста, к осмысленному выполнению всех указаний композитора, пауз, фермат, точек и т. д. Декламационная выразительность мелодии была органически свойственна игре самого Александра Борисовича. Этого же он добивался и от учеников. Он обладал удивительным даром убеждения в своей правоте, и выполнение его указаний очень скоро становилось осмысленными творческими устремлениями самого ученика. Вместе с тем Александр Борисович никогда не «давил» на учащихся. Мы все были и оставались очень разными по манере исполнения, выбору репертуара, каждый имел свое исполнительское лицо: достаточно вспомнить имена С. Фейнберга, Гр. Гинзбурга, Т. Николаевой, Д. Башкирова, Д. Благого, Л. Сосиной, Р. Тамаркиной (столь рано от нас ушедшей) или такого замечательного музыканта, как Л. М. Левинсон.

Что же объединяло нас? Уверен, что это была сама возможность общения с Александром Борисовичем, огромное влияние на нас его личности, его отношения к музыке и к жизни вообще, его благородного служения искусству, его всегда ясной гражданской жизненной позиции. И в ранние, и в более зрелые годы мы постоянно ощущали на себе это влияние.

В детстве мне и еще одному ученику, испытывавшему, как и я, материальные затруднения, Александр Борисович оказывал постоянную денежную поддержку, и наряду с государственной стипендией мы получали ежемесячно конверт с суммой денег от нашего учителя. К своим ученикам он поистине относился как к родным детям. Запомнилась мне его трогательная боязнь, чтобы кто-нибудь из мальчиков (а потом уже — юношей) не начал курить, и если кто-то выходил на время из класса, почти всегда следовала реплика: «Вот, пошел, наверно, курить!»

В классе Александра Борисовича я прошел большой репертуар, ставший крепкой базой для моего развития. Я сыграл примерно половину прелюдий и фуг Баха, больше половины всех сонат Бетховена, включая Hammerclavier, все этюды Шопена, все этюды Паганини — Листа, все музыкальные моменты Рахманинова, первые сонаты Скрябина, все этюды Скрябина ор. 42, Крейслериану, Арабески и Карнавал Шумана, сонаты Метнера. Особенно мне запомнилась работа над «Аппассионатой». В первой части внимание обращалось на единый пульс, создаваемый триольным движением. При этом Александр Борисович рекомендовал установить темп триольного движения до начала, в «пустом» такте. Таким образом, темп первой части с первых же звуков был определен и его надо было выдержать до конца части. Советом Александра Борисовича об установлении темпа в «пустом» такте, предшествующем начальным звукам, я руководствуюсь и по сегодняшний день. Сохранить единый темп требовалось и во второй части. Это было нелегко, так как Бетховен применил здесь то, что Александр Борисович называл «выписанным» accellerando , а это невольно приводит к accellerando реальному. «Особенно важно, — говорил Александр Борисович, — добиться того, чтобы возвращение к теме и сама тема в конце второй части были абсолютно в том» же темпе, что и начало». В финале надо было следить, чтобы первые три звука тематической фигурации в правой руке звучали очень четко. Это придавало устойчивость темпу финала, который Александр Борисович рекомендовал играть неторопливо. Мне кажется, что в основе его исполнительского замысла лежало сохранение единства темпа и движения. Это единство становилось как бы каркасом, на котором строилась интерпретация Александра Борисовича этого гениального произведения.

Читать дальше