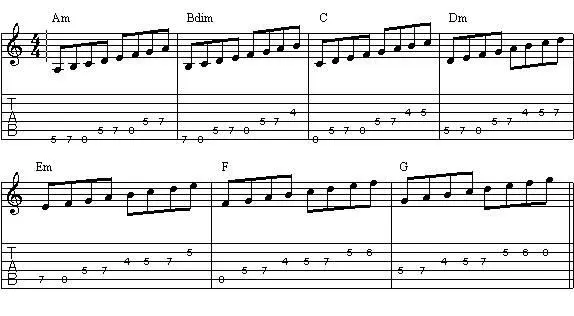

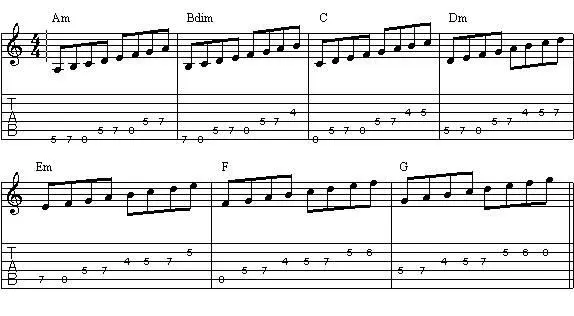

Пример 2a:

Чтобы вы смогли исполнить пример самостоятельно, я предлагаю Вам воспользоваться файлом, в котором записан только аккомпанемент.

На самом деле, Вы сейчас сделали ни что иное, как исполнили 7 различных ладов. Почему это произошло? Ведь мы исполнили лишь фрагменты ля-минорной гаммы, т. е. мы исполнили одну гамму. А произошло это потому, что мы исполняли гамму ля-минор, начиная от разных ступеней. В первом такте мы действительно исполняли ля-минор, и эта гамма соответствует аккорду 1-й ступени, т. е. аккорду ля-минор. А во втором такте сменился аккорд. Теперь это аккорд второй ступени — ля-уменьшенный и на него мы исполняем все тот же ля-минор, но считаем первой ступенью новой гаммы — вторую ля-минора, т. е. ноту си. И если Вы посмотрите на второй такт относительно нового центра, т. е. ноты си, то Вы увидите, что получилась совсем новая гамма, в корне отличная от ля-минора. В третьем такте то же самое, но первой ступенью считаем третью и т. д. в последующих тактах.

В этом и заключается принцип ладовой относительности. Мы играем одну гамму на прогрессию аккордов, а в результате получаем несколько за счет смены аккордов. Большинство музыкантов пользуются именно таким принципом, при игре думают только об одной гамме. Я же считаю, что это не позволяет полностью контролировать музыкальную ситуацию. Например, Вы играете в тональности ля-минор ля-минорную гамму на аккорд 4-й ступени, т. е. аккорд ре-минор. Но ведь Вы мыслите ля-минорной гаммой, следовательно, исполняете свои пассажи, в которых главный акцент делается на сильные ступени ля-минора (имеется в виду тоника(1), терция(3) и квинта(5)). Но ведь в аккорде ре-минор сильными ступенями являются ноты ре, фа и ля, а в аккорде ля-минор — это ноты ля, до, ми. Это значит, что пассаж будет звучать менее уверенно, чем, если бы Вы думали о новой гамме с новыми сильными и слабыми нотами. Соответственно, я предлагаю всегда при смене аккорда мысленно переходить к новой гамме, которая ему соответствует. Конечно, в результате Вы будете исполнять туже гамму, но при игре думать о другой.

Для того чтобы более подробно разобрать принцип действия ладовой относительности я предлагаю разобрать лады, которые у нас получились из ля-минора, а также их аппликатуры. Здесь мы встретим три уже знакомым нам по уроку "пентатоника и ее производные" гаммы, но посмотрим на них уже немного по другому.

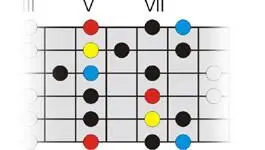

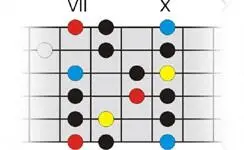

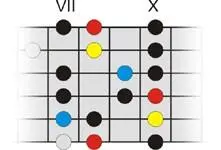

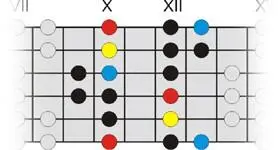

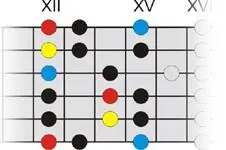

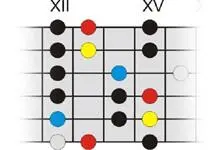

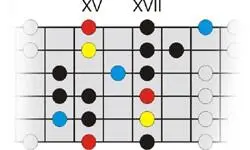

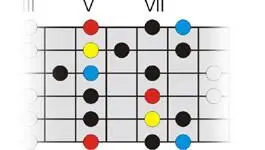

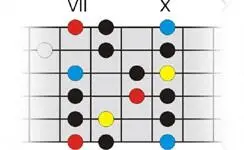

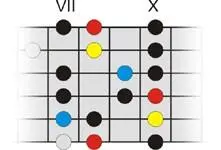

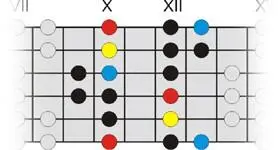

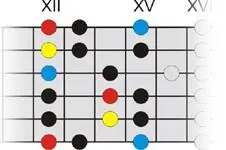

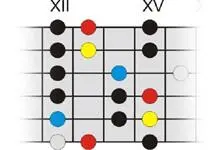

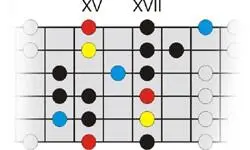

Рассмотрим наиболее удобные для исполнения аппликатуры ладов и их наименования. Следующие 7 примеров по своему звучанию аналогичны примерам серии 1.

Красный цвет — тоника гаммы, синий цвет — терция, желтый цвет — квинта.

Пример 3–1:Эолийский Лад (Am)

Пример 3–2:Локрийсикй Лад (Bdim)

Пример 3–3:Ионийский Лад (C)

Пример 3–4:Дорийский Лад (Dm)

Пример 3–5:Фригийский Лад (Em)

Пример 3–6:Лидийский Лад (F)

Пример 3–7:Миксолидийский Лад (G)

Если Вы внимательно посмотрите на примеры, которые только что разобрали, то Вы увидите, что по своему звучанию они идентичны примерам серии 1. Отличие состоит лишь в том, что в этих примерах используются наиболее удобные для исполнения аппликатуры. Особое внимание уделите нотам, которые обозначены красным, синим и желтым цветом. Это ноты, из которых состоит арпеджио обыгрываемого аккорда, т. е. ноты из которых состоит аккорд. Вспомните урок про аккордовые гаммы, и все станет предельно ясно.

В предыдущих примерах мы встретили несколько уже знакомых нам ладов. Это эолийский, дорийский и фригийский. И если раньше я предлагал играть все эти гаммы на минорный аккорд, то теперь при игре надо думать о каком именно минорном аккорде (аккорде какой ступени) идет речь и использовать соответствующую гамму. Например.

Читать дальше

![Андрей Сергеевцев - Живая игра - p.a.r.a.d.o.x. [СИ]](/books/35126/andrej-sergeevcev-zhivaya-igra-p-a-r-a-d-o-x-si-thumb.webp)

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)