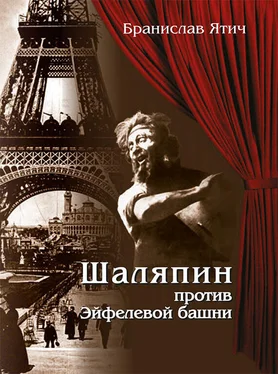

Но все же обстоятельства в Русской частной опере существенно отличались от условий в Мариинском театре. Шаляпин мог работать свободно, и он начал экспериментировать и усовершенствовать все свои роли. Здесь никто не бил его по рукам, говоря, что он делает не те жесты. Никто не внушал, как делали то или иное движение Осип Петров [11]и Иван Мельников. У Шаляпина будто цепи с души свалились.

Постепенно расширялся круг его знакомств с художниками. В театре у Мамонтова, кроме В. Д. Поленова, работали В. А. Серов, М. А. Врубель, В. М. Васнецов, М. Ф. Якунчикова, А. Е. Архипов. Поначалу эти люди казались ему обычными, как все, но вскоре он заметил, что в каждом из них и во всех вместе есть что-то особенное. Поражало их умение говорить коротко, сжато, используя специфический жаргон.

– Нравится мне у тебя, – говорил Валентин Серов Константину Коровину, – свинец на горизонте и это…

И, сжав два пальца, большой и указательный, он проводил ими в воздухе линию, по которой Шаляпин, не видя картины, мог заключить, что речь идет о елях. Или:

– Не вышла у меня эта штука! Я хотел изобразить стайку воробьев, которые сразу поднялись с места… фрр!

Он указал на веер каких-то серых пятен и сделал пальцами странный жест, из которого было понятно, что «эта штука» действительно не вышла.

Шаляпина увлекала манера художников метко схватывать куски жизни, давая четкое представление о форме и содержании предмета. Особенно хорошо это получалось у Серова. Он напоминал Ивана Горбунова, который одной фразой и мимикой мог показать целый хор певчих во главе с пьяным регентом. Наблюдая за ними, Шаляпин и сам старался и в жизни, и на сцене быть выразительным, пластичным.

Помня обещание Мамонтова поставить, если понадобится, новую оперу, Шаляпин решил сам поставить «Псковитянку» Римского-Корсакова и самому сыграть в ней роль Ивана Грозного. Он видел в этой опере возможность соединения лирики и драмы. Многие в театре и даже сам Мамонтов встретили его предложение скептически. Но все-таки Мамонтов не стал протестовать против выбора Федора Ивановича.

Когда же Шаляпин более внимательно занялся изучением оперы, она его испугала: все в ней казалось ему не по силам. Да и на публику, вероятно, как он подумал вначале, не произвела бы впечатление его роль: в ней не было ни арии, ни дуэта, ни трио, ничего, что требовала традиция. Придя режиссировать оперу, он убедился, что роль Грозного у него не получается, и пришел в ужас.

Шаляпин знал, что Грозный был ханжа. Поэтому слова «Войти аль нет?», которые царь произносит на пороге хором Токмакова, в сцене, с которой начинается драма, Шаляпин произносил смиренно и ядовито. В том же тоне он проводил роль и дальше. На сцене воцарилась невообразимая скука и тоска. На следующих репетициях было ничуть не лучше. Шаляпин вышел из себя, изорвал ноты, бросился в свою артистическую уборную и там заплакал от отчаяния. Пришел Савва Иванович Мамонтов и посоветовал дружески: «Бросьте нервничать, Феденька! Возьмите себя в руки, прикрикните хорошенько на товарищей да сделайте-ка немножко посильнее первую фразу!».

Шаляпин понял свою ошибку. Да, Грозный был ханжа, но он был Грозный. Выскочив на сцену, он переменил тон роли, и все сразу пошло лучше. Сцена ожила. Артисты, подавая реплики на его «грозный» тон, тоже изменили отношение к ролям.

Чтобы найти лицо для своего Грозного, Шаляпин ходил в Третьяковскую галерею смотреть картины В. Г. Шварца «Грозный у гроба сына», И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и статую М. М. Антокольского «Иван Грозный». Большое впечатление произвел на него портрет Грозного работы В. М. Васнецова из коллекции инженера Семена Чоколова. На нем лицо Грозного изображено в три четверти оборота. Царь огненным темным глазом смотрит куда-то в сторону. «Из соединения всего, что дали мне Репин, Васнецов и Шварц, я сделал довольно удачный грим, верную, на мой взгляд, фигуру» [12], – записал Федор Иванович в своих воспоминаниях.

Премьера «Псковитянки» состоялась 12 декабря 1896 года и имела успех. В этом сезоне она прошла пятнадцать раз и всегда при полном зале. Мамонтов тоже восторгался «Псковитянкой», хотя и был горячим поклонником итальянской оперы…

* * *

В следующем сезоне была поставлена «Хованщина». Премьера состоялась 12 ноября 1897 года и прошла с несомненным успехом. Однако артист заметил, что прием публики лишен того энтузиазма, который сопутствовал «Псковитянке». Эта глубоко национальная музыка с ее своеобразным, темным колоритом еще ждала своего часа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу