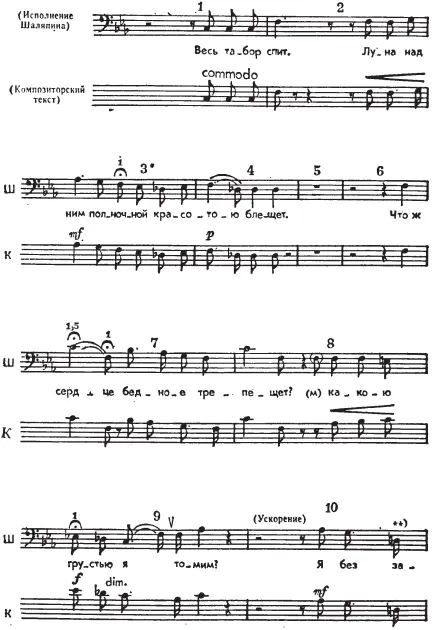

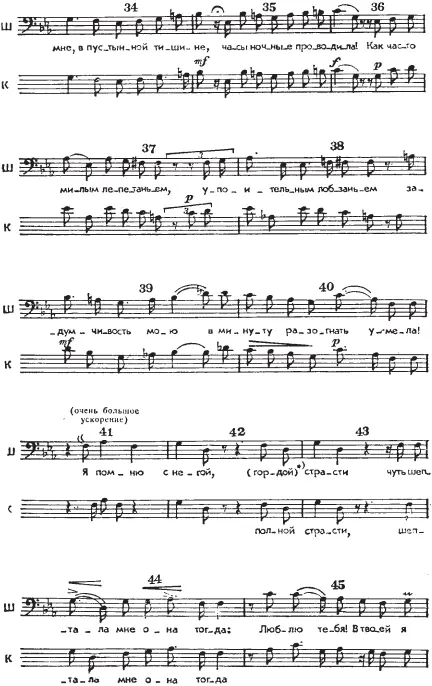

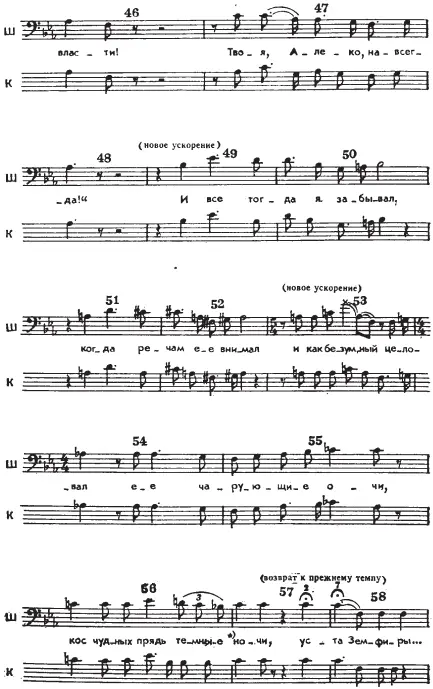

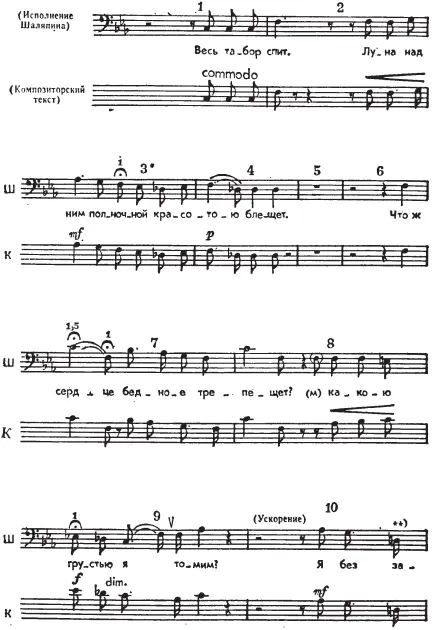

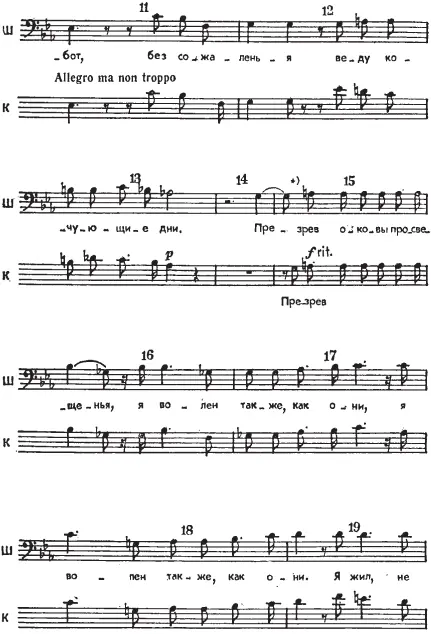

Поскольку звуковая линия речитатива у Шаляпина, прежде всего, определяется стремлением к речевой выразительности, он неизбежно должен был выйти за пределы авторского текста, основывающегося на определенном гармоническом замысле и прочно связанного с фактурным развитием оркестровой партии. Расширение Шаляпиным звуковой основы речитатива оказывается весьма ощутительным. Так, в авторском тексте, в тактах 11–24 речитатив основан на девяти звуках различной высоты, составляющих в общем семьдесят девять нот, у Шаляпина же – пятнадцать звуков, составляющих в общем сто нот (в том числе пятнадцать звуков, не имеющих определенной нотно-музыкальной фиксации).

По сравнению с авторским текстом кривая речитатива Шаляпина содержит гораздо больше падений и взлетов, а диапазон речитатива расширен на полтора тона вверх (он доведен до дуодецимы) и, кроме того, передвинут в более высокий регистр.

Это общее усиление напряжения речитатива вызвано тем, что артист стремится приблизить его к взволнованной речи человека, испытывающего тяжкие душевные страдания.

В ряде случаев Шаляпин заменяет поэтический текст Мусоргского – пушкинским, а также вводит новые слова и восклицания.

В своем интонировании Шаляпин много раз пользуется нисходящей последовательностью: малая секунда – малая терция, ни разу не встречающейся в композиторском тексте.

Эта последовательность связывается с выразительнейшей интонацией, своего рода «концентратом минорности». Прочно вошедшая в музыкальный быт России второй половины XIX века, эта интонация окрашивает многие образы бытовой вокальной лирики, а также многие произведения западноевропейских и русских композиторов, в том числе Даргомыжского и Чайковского. Интонация эта прочно ассоциируется с чувством тоски, душевного страдания и муки. Она, несомненно, была «на слуху» Шаляпина, который и пользуется ею многократно в разбираемой сцене.

Таким образом, певец связывает музыку Мусоргского не только с определенной сферой типично бытового музицирования, но и с характерной сферой русской и западноевропейской вокальной лирики.

Это говорит о том, что Шаляпин не только ярко и проникновенно исполнял Мусоргского, но и умело, тонко вносил в его музыку новые интонации, расширяющие ее эмоционально-психологическую сферу [212].

III. Коватина Алеко

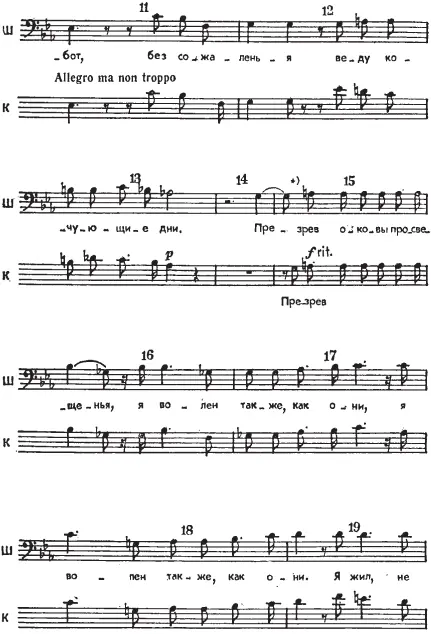

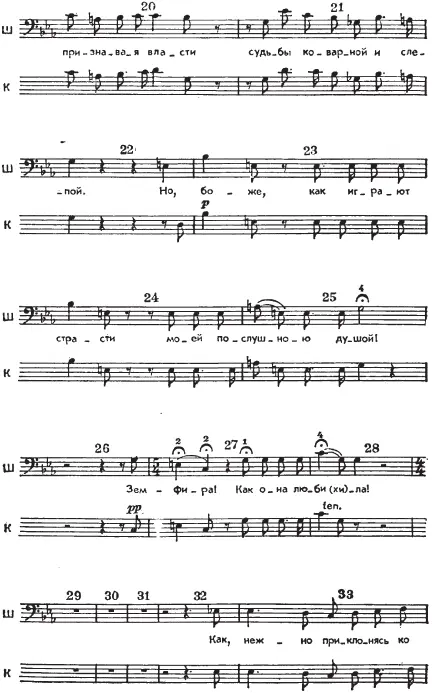

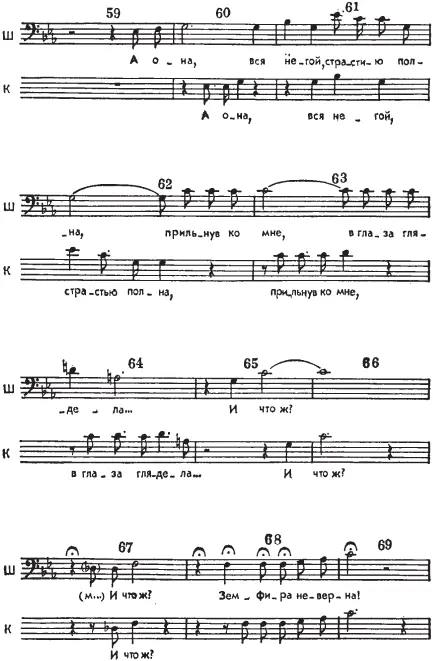

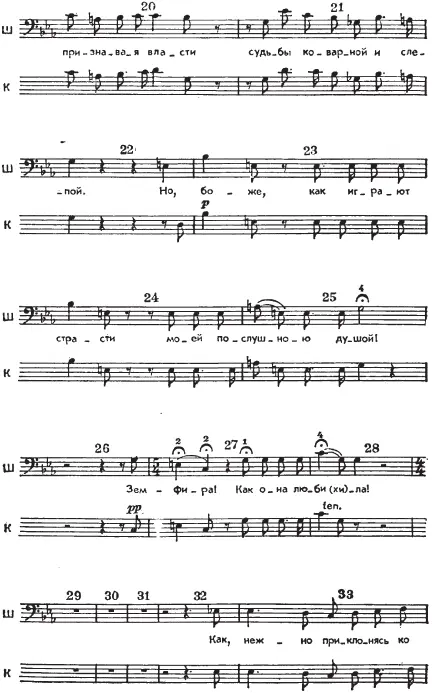

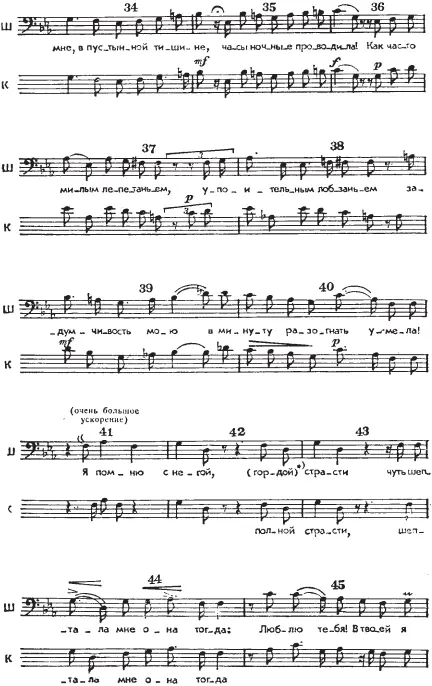

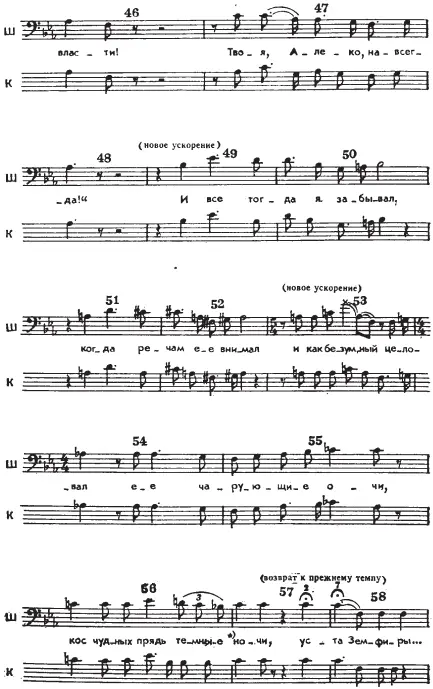

Сравним музыку каватины Алеко из одноименной оперы С. Рахманинова с записью исполнения этой арии Шаляпиным в 1923 году [213]. При этом сравнении прежде всего обращает на себя внимание масштаб изменений, внесенных певцом в авторский текст. Почти половина вокальной партии этой широко известной арии оказывается в той или иной мере измененной артистом. Эти изменения, в основном, касаются динамики и мелодического движения арии (в том числе и речитатива).

Наибольший интерес представляют изменения, усиливающие динамику музыкального развития. Певец достигает этого, главным образом, сокращая длительность пауз, а в некоторых случаях вообще отказываясь от них.

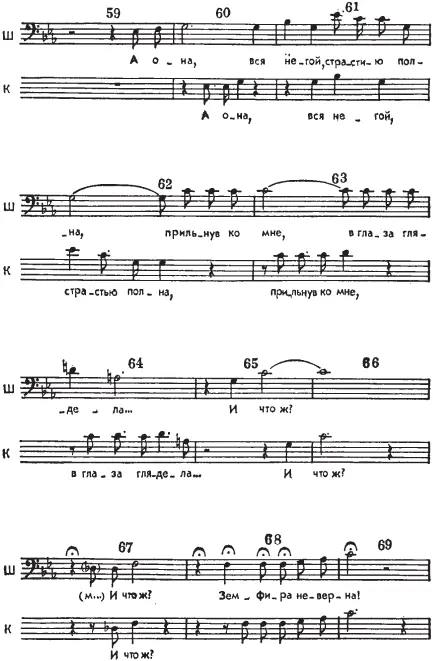

Самое радикальное изменение такого рода, притом наиболее трудное, произведено Шаляпиным в репризе арии (59–66). Здесь композитор после модуляционного отклонения возвращается в до-минор (59). В оркестре, в секвенционном проведении, троекратно проходит первая фраза лирической темы, ранее прозвучавшей в вокальной партии (32–36). У Рахманинова голос вступает здесь после начала второго проведения этой фразы (60), Шаляпин же начинает слова «а она» еще во время первого проведения на последней четверти предыдущего 59-го такта! Интересно: несмотря на то, что Шаляпин вступает на две четверти раньше, нежели это указано композитором, певец, тем не менее, в общем не нарушает согласованности вокальной и оркестровой партий, исключая, может быть, такты 64 и 65. Здесь звук ля и затем звук до , пропетые раньше, нежели в оркестре произошла смена гармонии, на мгновение вызывают неоправданно резкие диссонансы, чего, кстати сказать, Шаляпин мог бы легко избежать, не отказываясь в то же время от столь необходимого ему усилия динамики.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу