Это был мятежный человек Горького, шествующий «вперед! и – выше! все – вперед! и – выше!»

Мы были ошеломлены – как же он будет петь?

И он запел о ярком, добром солнце, заливавшем своими благодатными лучами весенний лес, о свежести распускающейся зелени после долгого зимнего сна, о веселом щебетании птиц… Он шел по этому волшебному лесу, зная каждый кустик на пути, каждую тропку, слушая шорохи, приветствуя старых и верных друзей, и сердце его было большим и благодарным, полным надежды, веры, созидающей любви.

Темп по сравнению со вчерашним исполнением был чуть сдвинут.

Шаляпин пел в лучшем смысле этого слова. Он, как и Тартаков, соблюдал все указания автора. Однако все было иное: первая фраза была хоть и не громкая, но полнозвучная, а piu f [179]– «увидать хотел я леса…» – было полно энергией, желанием встречи, дышало страстью; фраза «где с весною вместе…» и дальше наполнялась восторгом любви и блаженства.

Шаляпин не ускорял темпа, но, увлекая пианиста, пел как бы чуть-чуть вперед. Вчерашний певец пел в той же мере чуть-чуть назад.

Вторую фразу: «Подумал я: в лесной тиши ее найду опять, как прежде, и руки подав мне свои, пойдет за мной полна надежды» он пел с такой жгучей радостью ожидания, звук заливался таким лучезарным светом, что разочарование было уже немыслимым, невозможным…

Неописуемое волнение овладело нами – как же будет дальше? Как же он споет «Я напрасно ищу… Увы! Взываю! Лишь эхо мне отвечает!»?..

И Шаляпин спел!

Вчера было все напрасно – «Я напрасно ищу…». А Шаляпин все равно искал, во что бы то ни стало искал – «Я напрасно ищу !»

Вчера было «Увы!». Сегодня – «Взываю! Где ты? Приди!» – это было как набат, возвестивший несчастье, страшное горе, но горе сильного и мужественного человека, которое он пересилит, под которым он не упадет.

Неожиданной для нас досадой, гневом звучала последняя часть романса.

Отчеканивая каждое слово, подчеркивая согласные («О, как скуден стал солнца свет!») и далее растягивая «а» на «печа-а-ален» и «безгла-а-асен» и «е» на «ле-ес», Шаляпин, казалось, обрушивал мощные удары, мстил кому-то за то, что оскудел солнца свет, за то, что темен и безгласен стал лес, но… сердце бьется и «не любить оно не может». Мощной, полноводной рекой разлился голос певца («О, любовь моя, как ужасно…»), звук стал теплым, светлым, хоть и печальным, и столько жизни было в нем, что перед нами ощутимо возник образ красоты человеческой, красоты созидательной. <���…>

Слушая бурю наших оваций, он, казалось, отвечал нам пристальным взглядом чуть прищуренных глаз, в которых сверкала озорная улыбка [180].

Весной 1922 года перед последним отъездом за границу Шаляпин давал в Москве четыре концерта. Это было в конце моего первого учебного года. Ажиотаж вокруг шаляпинских выступлений развернулся невероятный. В Большом зале Консерватории была наша студенческая ложа, билеты в которую решили разыграть между вокалистами, желающими попасть на шаляпинский концерт. Надо ли говорить, что желающими оказались все! Один билет вытянул я! <���…> Как известно, самые большие критики певцов – это студенты-вокалисты. И я от них мало чем отличался – это быстрее всего прививается в консерватории. Но по отношению к Шаляпину даже у нашего брата не нашлось ни одного скептического слова.

И вот первый концерт. Когда ведущий торжественно объявил: «Федор Иванович Шаляпин», – зал разразился неистовыми аплодисментами. <���…> Шаляпин не появлялся. Время тянулось угрожающе медленно. Не помню, аплодировал я или нет, когда Шаляпин вышел, но хорошо помню, что смотрел на него во все глаза <���…>

В своих скупых движениях он был на редкость пластичен, даже изящен. <���…>

Зал гремел от оваций. <���…> Когда в зале воцарилась немая, наполненная ожиданием чуда тишина, Шаляпин с изящной небрежностью вскинул к глазам лорнет, взглянул в ноты, которые держал в левой руке, и произнес:

– Романс Чайковского «Ни слова, о друг мой».

Я даже вздрогнул от неожиданности: это самое «Ни слова, о друг мой» я слышал бесконечное количество раз на протяжении года в исполнении студентов, особенно студенток Консерватории, певших его прескверно. Романс этот так мне надоел, что я рассердился и чуть не вслух сказал: «Нашел, с чего начинать, а еще Шаляпин!»

Но уже вступление, сыгранное Кенеманом, заставило меня прислушаться, когда же запел Шаляпин, я не узнал музыки, вернее, наоборот, впервые услышал ее. Он пел, а я вдруг почувствовал, что у меня зашевелились волосы и по телу побежали мурашки… Когда же Шаляпин дошел до фразы: «Что были дни ясного счастья, что этого счастья не стало», – из моих глаз вдруг выкатились две таких огромных слезы, что я услышал, как они шлепнулись на лацкан куртки. Этого мне никогда не забыть. Засмущавшись, я закрыл лицо, стараясь скрыть волнение. Словно зачарованный, я просидел в ложе до самого конца, и не раз слезы застилали глаза… Я был потрясен. Никогда раньше я не представлял себе, что можно так петь, такое сотворить со зрительным залом. Шаляпин пел много: романсы Римского-Корсакова, «Двойник» Шуберта, народные песни, из которых особенно заворожила печально протяжная, как русские реки, «Прощай, радость» (он пел ее в обработке М. Слонова). Видимо, и Шаляпин очень любил эту песню, так как спел ее на всех четырех концертах, как и «Двойника», но в целом программы были весьма разнообразны. Никогда не забудется его исполнение «Сомнения» Глинки – не только по изумительному богатству тембровых красок, драматизму слова – я забыл, что передо мной певец, я видел только безмерно страдающего человека, его душевную борьбу… <���…>

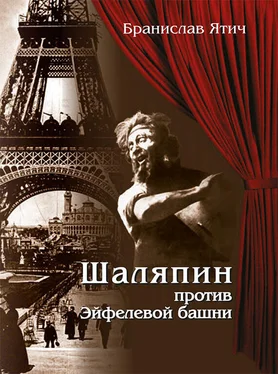

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу