«Получил сведения, что директором театров, по всему вероятию, назначается Серг. Волконский. Это коренным образом изменило бы мою жизнь, ибо я начал бы служить» 26.

В итоге так и произошло, правда, Волконскому пришлось об этом похлопотать. 22 сентября Дягилев был назначен «чиновником по особым поручениям на службе дирекции императорских театров». Официальный чиновничий титул ему был присвоен достаточно необычный – губернский секретарь. Назначение Дягилева вызвало целую бурю протестов (сотрудник Молчанов сразу отказался работать под началом у Дягилева, подав рапорт об отставке) 27. Протесты еще более усилились, когда через две недели по протекции Дягилева Дмитрий Философов был назначен членом репертуарной комиссии Александринского театра, главного драматического театра России, который тоже входил в ведение дирекции Волконского. Братья-декаденты пребывали на вершине блаженства. Теперь они не только возглавляли самый прогрессивный искусствоведческий журнал и самую крупную выставочную организацию у себя на родине, но и заняли ключевые позиции в мире театра. Дягилеву было двадцать восемь лет, и, разумеется, он торжествовал. Кто мог тогда предположить, что эта должность в дирекции Волконского приведет к первому крупному и, возможно, самому драматичному провалу в его жизни?

X

Провал «Сильвии»

1900–1902

Первое серьезное задание, которое получил Дягилев, был выпуск нового ежегодника императорских театров. Такие ежегодники представляли собой дорогие престижные издания, в которых дирекция поясняла свой художественный курс и представляла публике музыкантов, актеров и артистов балета. В состав императорских театров входили два крупных оперных театра в Петербурге и Москве – Мариинский и Большой, ряд ведущих драматических театров в обеих столицах, а также все игравшие на этих сценах труппы. Иными словами, бюрократический монстр вместо компактной творческой организации. Дягилеву платили сдельно – за каждый заказ. Его гонорар за ежегодник составил 2400 рублей.

Волконский пригласил Дягилева, не только признавая его творческие и организаторские способности, но и потому, что Дягилев мог привести за собой художников, которые внесли бы свежий творческий импульс в эту консервативную организацию. И Дягилев оправдал надежды – по крайней мере, вначале.

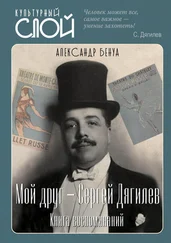

Два проекта, которые он взял на себя, – выпуск журнала о театре и организация гастролей выдающегося немецкого дирижера Феликса Моттля, – успехом не увенчались из-за чрезмерной напористости Дягилева и сопротивления внутри организации. Эти первые неудачи напомнили Дягилеву, что надо считаться не только с самим собой. Но, несмотря на все это, ежегодник императорских театров, увидевший свет в марте 1900 года, представлял собой яркий образец дягилевского подхода. Издание было невероятно роскошным, с замечательными репродукциями полотен Репина, портретных рисунков Серова, Бакста, Браза, с виньетками Сомова и все того же Бакста. Бенуа подготовил статью для ежегодника, Бакст, как и в журнале «Мир искусства», отвечал за печать и оформление обложки, за виньетки и выбор типографии. Качество бумаги, работа типографов и переплетчиков были выше всяких похвал – ничего общего с предыдущими выпусками. Данное издание из двух отдельных томов до сих пор считается вехой в истории российского книгопечатания. Как писал Волконский: «Первый номер дягилевского “Ежегодника” – это эра в русском книжном деле». И далее: «…все, что дало прекрасного искусство книги в России за последние двадцать лет перед революцией, – всё это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим “Ежегодником”» 1. По свидетельству Бенуа, успех ежегодника «не только укрепил его [Дягилева] положение в дирекции и среди сослуживцев, но и получил одобрение самого государя […]. Экземпляр книги в особо роскошном переплете произвел среди сидевших в царской ложе настоящую сенсацию. Николай II перелистывал всю книгу страницу за страницей, то и дело выражая свое удовольствие» 2.

Примерно тогда, когда Дягилев впервые стал знаменитостью в российском бомонде (что, конечно, льстило его самолюбию), внезапно новая страсть повела его в отнюдь не блестящие кулуары петербургских архивов и дворцовых хранилищ. Здесь он изо дня в день вел поиск сведений и полотен полузабытых русских художников XVIII века (преимущественно Левицкого, Боровиковского и Шибанова). Интерес к XVIII веку, который в понимании Дягилева и его окружения продолжался с начала петровских реформ до похода Наполеона в Россию, был весьма характерной, но не получившей достаточного внимания чертой мирискусников. Разумеется, XVIII век с его международной ориентацией и вниманием к форме был созвучен взглядам членов кружка, столь отличным от кредо передвижников, делавших акцент на содержании и морали и ратовавших за национальную изоляцию. Но интерес к художникам XVIII века представлял собой еще и ностальгию по эпохе, когда искусство составляло неотъемлемую часть культуры элиты, а Россия входила в Европу, оставаясь на ее периферии. Идеализация Дягилевым XVIII века парадоксальным образом выражала, с одной стороны, его стремление стимулировать становление национального самосознания, а с другой – желание, чтобы Россия вновь вошла на новом этапе в многоликую элитарную европейскую культуру.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу