Аль Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем государе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь эсерам (по большей части террористам), а при Ленине был казнен как «империалистический агент» после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья к 1925-му году добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук благодаря своей тихой настойчивости, практической сноровке и некоторому техническому образованию добился высокого и прочного положения в большом химическом предприятии. Добродушный, чрезвычайно сдержанный, коренастый человек, с большим неподвижным лицом, перехваченным посередине аккуратненьким пенснэ, он кем казался, тем и был – администратором, масоном, гольфистом, человеком преуспевающим и осторожным. Говорил он на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшим налетом славянского акцента, и был очаровательно-радушный хозяин, молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом скотча с сельтерской в каждой руке; и только когда его полуночным гостем бывал какой-нибудь его старинный, задушевный русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о свободе и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста.

Он был женат на Сюзанне Маршалл, привлекательной, говорливой блондинке, дочери изобретателя Чарльза Дж. Маршалла, и так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских (как бы отцов и дядьев Кука), в нечетные же у них гостили «американцы» – деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны.

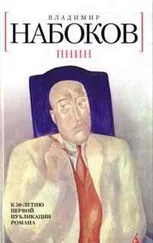

Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами из либеральной интеллигенции, покинувшими Россию около 1920-го года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени, они сидели на лавках и спорили о писателях-эмигрантах – Бунине, Алданове, Сирине; лежали в гамаках, накрывши лицо воскресным номером русской газеты (старый обычай защищаться от мух); попивали чай с вареньем на веранде; гуляли в лесу и гадали, съедобны ли местные поганки.

Самуил Львович Шполянский, кряжистый, величественно-невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика, граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920-го года членами одного из тех героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, прогуливались, бывало, по сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета свободной России (учрежденного ими в Нью-Йорке), с другой, более молодой антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акацией беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории: «Действительность есть протяженность во времени», – гудел один голос (Болотова). «Совсем нет!» – кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же действителен, как ископаемый зуб!»

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были по сравнению с прочими юноши. Большинству остальных мужчин было за шестьдесят и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например графине Порошиной или Болотовой, было всего лишь под пятьдесят, и благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только хорошо сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков – здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем их родители: время от времени они переходили из своего мира в наш в мерцании каких-то промежуточных измерений; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет и потом снова испарялись; держались всегда безучастно (вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов) и охотнее ели любой товар из онкведской лавки, любую снедь в жестянках, чем превосходные русские кушания, подававшиеся у Кукольниковых за шумными, долгими обедами на закрытой сетками от комаров террасе. Порошин с горечью говорил о своих детях (Игоре и Ольге, студентах второго курса): «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома, за чаем или обедом, и пытаюсь рассказать им что-нибудь особенно интересное и захватывающее – например о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ – кстати, по этому предмету имеется превосходная монография Чистовича тысяча восемьсот восемьдесят третьего года – они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были точно невидимки: им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин поклонник, студент, фамильи которого никто как будто не знал, не приехал в конце недели из Бостона в шикарном автомобиле и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочке Болотовых, смазливой неряхе с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу