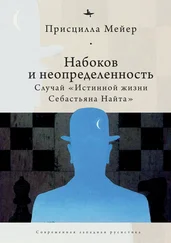

Бывший муж Нины открывает В. дверь в квартиру, держа в руке черного коня, только что снятого с доски. Этот конь бросается в глаза тотчас: Найт, который этой фамильей своей матери подписывает все свои сочинения, под ранними своими стихами рисовал черного шахматного коня (напоминаю, что это одно из значений слова «knight»). Но только в конце открывается более важный смысл этого «снятия с доски»: место, где находится больница, куда всю ночь и весь следующий день стремится и никак не может попасть В., безумно желая застать своего брата в живых, называется «Сен-Дамье», а « damier » по-французски значит шахматная доска. Так анаграмматический ключ названия и мимолетное упоминание о снятом с доски коне (черными в той партии играл бывший любовник Нины) соединяются в конце книги: русская формула «на доске нет коня» равняется франко-английской «в Дамье нет Найта». Здесь уместно вспомнить строчку из стихотворения Набокова «Слава» тех же лет: «В зале автора нет, господа». Отсюда можно вывести, что многозначительная, огромной важности, всеразрешающая фраза из странного, провидческого сна В., которая по пробуждении тотчас обезсмысливается, расплывается и тает, могла звучать приблизительно так: «Конь снят с доски», или, что то же: «Найта – нет».

Подобные опыты Набоков ставил и раньше. В «Отчаянии», единственном его полномерном русском романе от первого лица, в имени героя тоже скрыт первый ход к верному решению. На поверхности дело там обстоит так, что Герману, который, как и пушкинский инженер, с самого начала повести помешан на одной идее, каким-то наваждением пришло в голову, что Феликс – его двойник, хотя этого сходства никто, кроме него, не видит. Но на ином, возвышенном плане, самое существование этого двойника делается призрачным. Через все свое повествование Герман бормочет привязавшуюся к нему строчку из Пушкина: «На свете счастья нет». Между тем неслучайный выбор для лже-двойника имени Феликс , которое на латыни значит именно «счастливый», указывает, что всякий раз, когда звучит эта строка, некто, о ком ни тот, ни другой не имеют понятия, говорит перечитывателю, что в мире этого романа «феликса» – нет. С этого возвышения образ повествователя (Германа) странно бледнеет, его голос слабеет, и он уже не дикцией, а функцией своей напоминает немощных повествователей Достоевского и даже совсем безплотных и безымянных призраков, вроде того, что ведет рассказ в «Карамазовых». Как пишет Севастьян Найт в «Асфоделе», глаз легко распутывает узел, «над которым до крови бились неловкие пальцы».

Несколько раз в продолжение «Истинной жизни» образ Найта и самое его существование освещаются подобным же неверным, мигающим светом. Но так как те именно персонажи, которые могли бы заронить сомнение в истинности его жизнеописания или даже его существования, показаны биографом Найта не заслуживающими полного доверия, то непытный читатель не станет обращать внимания на их свидетельства, отнеся их к последствиям старческого слабоумия (в случае с Мадемуазель), или крайней недобросовестности (г. Гудмана), или чудаковатости (д-ра Старова). Здесь мы можем видеть предварительный вариант далековедущей композиционной стратегии, все более смелые разновидности которой Набоков испробовал в последующих сочинениях от первого лица, т. е. практически во всех своих английских романах и в большинстве рассказов.

Двухстраничный пассаж в конце изложения «Сомнительного асфоделя», от слов «ответ на все вопросы жизни и смерти» до «человек умер», не оставляет сомнения в том, что тайнопись окончательного ответа поддается расшифровке: «И вы, и я, и все люди <���…> хлопнут себя по лбу…» В. внимательнейшим образом перечитывает эти страницы, прочесывает перечитанное взад и вперед, пытаясь найти ключ к отгадке, все время помня, что «замысловатый рисунок человеческой жизни» может оказаться «монограммой, теперь уже легко различимой внутренним зрением», – если только разобраться в переплетении букв. Но книга задумана так, что внутреннее зрение не находит его ни в тексте книги Найта, ни в обнимающем его тексте книги В.; а между тем музыкальный этот ключ начертан буквально везде, «на всякой вещи в известном ему мире», в начале и в конце его глав, на самом его заглавии.

Но действующие лица драмы не знают ее названия. Если анаграмма есть словесное уравнение, то можно сказать, что в случае «Истинной жизни Севастьяна Найта» последние два слова английского заглавия сводят его сумму к нулю. И, словно в эмблематическое подтверждение этого, на первой же странице книги читателя встречает утроенный ноль, составленный из имени, отчества и фамильи гоголевского мимолетного персонажа, источника сведений В. о погоде в день рождения Севастьяна: «Ольга Олеговна Орлова, овалообразную аллитерацию имени которой было бы жалко утаить». В конце концов выходит, что первое лицо книги не может в ней умереть, потому что оно и есть книга. Севастьян умирает, Севастьяна нет (и, может быть, и не было), но Севастьян – это книга. И если Севастьян в ней отсутствует, то, значит, книга эта сочинена кем-то другим, кого ни тот, ни другой сводный брат не знает и знать не может.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу