* * *

С той весны, когда я водил экскурсии по дому в Хамовниках, прошло больше десяти лет. Я давно уже не работал в музее, но творчеством Толстого, изучением его жизни продолжал заниматься профессионально. Поэтический мир писателя, особенно раннего и зрелого периодов, начинал все больше открываться мне в его ослепительном богатстве и сложных, почти неразрешимых парадоксах. Теперь я часто видел в Толстом едва ли не самого исторического человека двух последних столетий – так полно отразилось в его судьбе движение русского мира со всеми взлетами и крушениями.

Кончилось время, которое теперь называют застойным. Началась новая смута на Русской земле. Еще не до конца понимая, что происходит, мы утратили наше Отечество в его вековых пределах, заметались, потеряли голову. Что до меня, то я испытывал чувство огромной, со всех сторон наползающей душевной тяжести, почти физически ощутимой нравственной тошноты.

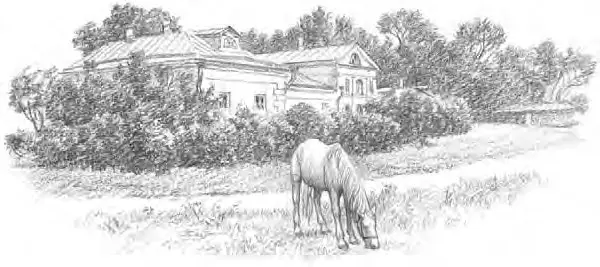

Однажды я поехал осенью в Ясную Поляну. Покончив с делами, посетил одинокую могилу Толстого в лесу на краю оврага, а затем отправился пешком в расположенное неподалеку село Кочаки, где на православном кладбище похоронены родные писателя. В Ясной Поляне мне приходилось бывать не раз, но все оказывалось недосуг посмотреть это место.

Дорога заняла чуть меньше часа. По пути я пытался объяснить себе то странное чувство, которое вызывает у меня могила Толстого. Все так скромно, так безыскусно, такая богатая природа вокруг. Но отчего-то словно кружится голова. То ли это от уходящего вниз оврага, то ли от странной игры света, проникающего сюда сквозь кроны деревьев?

Но вот я очутился в небольшом поселке. В конце короткой улочки стояла церковь, купол которой я видел еще издалека. Подобно храму в Хамовниках, она тоже посвящена Николаю Чудотворцу. Подойдя к церкви поближе, я увидел рядом с ее вратами главный вход на кладбище, а справа, за алтарной частью храма, низенький, почти символический забор с такой же невысокой калиткой. Почему-то я выбрал именно калитку – и сразу попал на ту часть сельского кладбища, где похоронены Толстые.

Кладбище было в тот момент совершенно безлюдным. Я остановился у выкрашенного белой краской каменного склепа. Прочел, что тут лежат отец и мать Толстого, его рано умерший брат, Дмитрий. Рядом увидел надгробие его деда, князя Волконского. Дальше, проходя между могилами, я встречал почти все знакомые имена: дети писателя, которые умерли при его жизни (некоторые во младенчестве), его тетушки, другой его брат – Сергей, его потомки – наши старшие современники. Софья Андреевна. Все они вместе, за алтарем конаковского храма.

Какая уж радость на кладбище! Только ставшая привычной для меня тоска вдруг исчезла. Мне вспомнились слова молодого Толстого, оставленные в его записной книжке в ту пору, когда духовный выбор писателя еще не определился: «Сельская церковь, обсаженная плакучими березками. Сколько в ней разных душ обвенчано, крещено, похоронено». Возможно, сказано совсем не об этом храме, и в то же время – о нем. Самого Толстого крестили здесь, в Кочаках.

Впервые за долгое время я почувствовал красоту осени, осеннего света. Но свет сентября наполнялся в те мгновения как будто еще иным, незримым светом. И этот новый свет согревал сердце, приносил душе забытый мир. Прошлое, будущее Родины сливались в его лучах, соединяли меня со всеми, кто жил до меня, кто придет после…

И не осталось места безнадежности. Я обогнул церковь и подошел к ее вратам. Однако по какой-то причине она была закрыта. В Москву я поехал с намерением потрудиться и все-таки войти в храм.

Александр Гулин

Посвящается памяти М. А. Стаховича [1] Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездников», и передан автору А. А. Стаховичем. ( Примеч. Л. Н. Толстого .)

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

Читать дальше