Таблица 1.10. Список министерств с находящимся на их предприятиях смонтированным, но не используемым оборудованием (в млн руб.) [39]

На предприятиях союзного и союзно-республиканского подчинения было сосредоточено 98,8 % всего оборудования, находящегося в монтаже и смонтированного, но не сданного в эксплуатацию. На предприятиях и в организациях республиканского подчинения такого оборудования имелось на 3,2 млн руб., или на 1,2 % от общего количества.

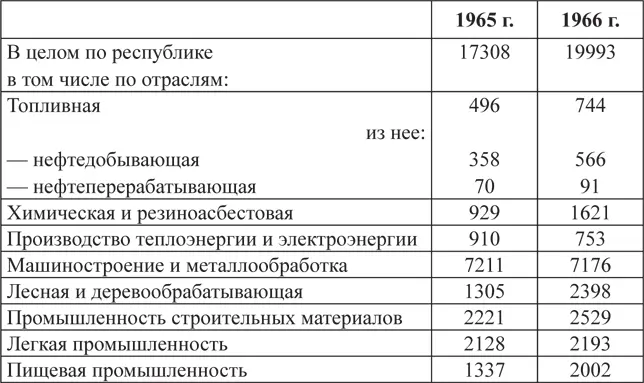

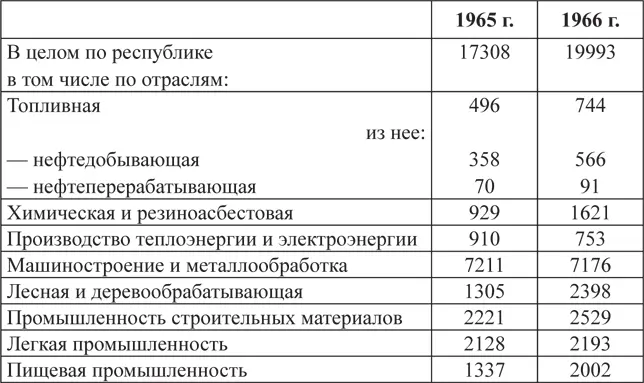

В связи с ростом городов, перетеканием сельского населения в города, ослаблением контроля со стороны руководящих органов за работой производственно-промышленного персонала наметились острые проблемы, связанные с прогулами и неявками на производство. Подтверждением данного тезиса служат показатели числа рабочих, совершивших прогулы по отраслям промышленности в 1965 и 1966 гг. (см. табл. 1.11).

Таблица 1.11. Число рабочих, совершивших прогулы по отраслям промышленности за 1965–1966 гг. (тыс. чел.) [40]

Повсеместно по всем отраслям республиканской промышленности (за исключением отрасли производства теплоэнергии и электроэнергии) наблюдался рост числа прогулов. Наибольшее же их количество было совершено в химической и резиноасбестовой, а также в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Велика была и текучесть рабочих кадров. На предприятиях МПП ТАССР она составляла 27 %, Управления хлебопекарной промышленности при Совете Министров ТАССР – 18,2 %, в объединении «Татарстройматериалы» – 15,8 %. Ко всему этому добавлялось и то, что процент снижения прогулов также оставался практически неизменным. За 6 месяцев 1977 г. число рабочих, совершивших прогулы, к среднесписочной численности рабочих по объединению «Татарстройматериалы» составила 22,7 %, Управлению хлебопекарной промышленности при Совете Министров ТАССР – 7,7 %, Министерству топливной промышленности ТАССР – 5,7 % [41].

Во второй половине 1980-х гг. страна вступила в новую фазу своего развития – радикальной перестройке своего механизма в рамках социалистической модели хозяйствования. Не могли они не отразиться и на экономике Татарской АССР. В условиях общего экономического спада промышленность республики также испытывала значительные сложности экономического и организационного характера; серьезные противоречия в отраслевой структуре экономики; непонимание населением целей осуществляемых реформ и, как следствие, инертность, нежелание перестраиваться; сопротивление реформам на местах; конфронтация между старыми (командными) и новыми (рыночными) зарождающимися механизмами хозяйствования; непродуманность реформ и др. Решить эти проблемы руководству страны не удалось. Ошибки организационного и экономического характера, сопровождаемые проблемами политического, националистического характера, обусловили скорый развал Советского Союза.

В завершение данного раздела необходимо отметить, что Татарская АССР во второй половине XX в. еще более укрепила свои позиции в качестве ведущего индустриального центра страны. В республике продолжились процессы урбанизации, изменился качественный состав рабочей силы, возросло значение ряда перспективных отраслей, и прежде всего отраслей обрабатывающего производства (машиностроения, химической и нефтехимической промышленности).

В то же время назрели и серьезные проблемы, связанные со снижением роста региональной промышленности. И если в 1960-е гг. нормы плановых показателей практически ежегодно перевыполнялись, то уже в 1970–1980-е гг. результаты стали резко снижаться. По таким показателям, как годовой объем выпуска, реализация продукции, производительность труда, снижение выпуска низкокачественной продукции, очень часто наблюдалось недовыполнение. И даже если в отдельные годы нормы плана оказывались перевыполненными, то это происходило только за счет результативности отдельных крупных предприятий. Все это говорило о том, что общие тенденции кризиса командной экономики затронули и ТАССР.

1.2. Реформирование системы управления промышленностью в 1965–1980-х гг.

Вторая половина 1960-х гг. была ознаменована широкомасштабными контрреформами в промышленности страны, которые были обусловлены ошибками территориального руководства и необходимостью перехода к единому государственному централизованному планированию.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу