Во-вторых, ввиду достаточно стабильного положения японской финансовой системы (по сравнению с финансовыми системами других развитых стран) с началом кризиса начался «уход» в иену мировых спекулятивных капиталов [69]. Два этих мощных потока привели к значительному возрастанию спроса на японскую валюту и спровоцировали повышение ее курса, что усугубило и без того тяжелое положение японских экспортеров.

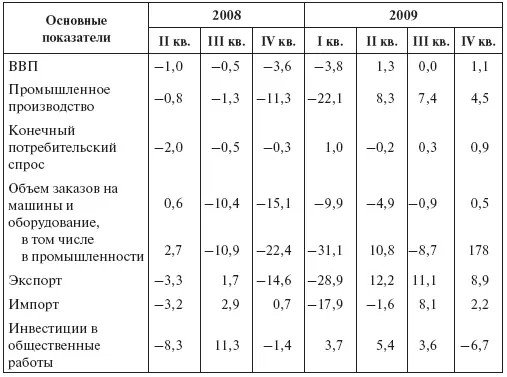

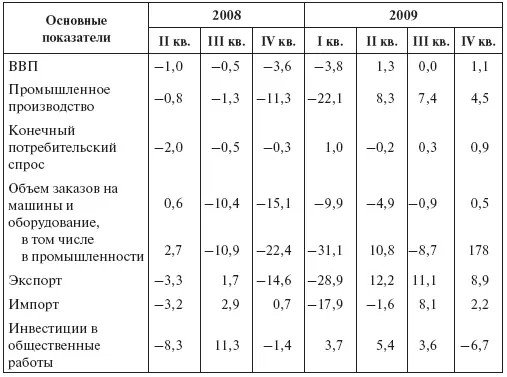

Таблица 4.4

Динамика экономического развития Японии в 2008–2009 гг., %

Примечание. Данные приведены по отношению к предыдущему кварталу.

Источник: Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments. Bank of Japan. 2009. August; 2010. February ( www.go.jp/data/getujidb/zuhyou).

Резкое снижение экспорта сначала нанесло удар по экспорториентированным и смежным с ними отраслям и производствам японской промышленности (напомним, что на них приходится около 30 % промышленного производства), а затем через каналы производственных связей начало оказывать воздействие и на другие отрасли. В результате в промышленности произошел спад производства, по глубине превзошедший как спад середины 1970-х годов, спровоцированный энергетическим кризисом 1973–1974 гг., так и спад начала 1990-х годов, наступивший в результате краха экономики «мыльного пузыря». Так, если в период кризиса середины 70-х годов объем промышленного производства упал на 20 % по отношению к предкризисному уровню, а в период кризиса начала 90-х годов – на 10 %, то с начала 2008 г. по май 2009 г. («дно» кризиса) общий объем промышленного производства сократился на 34 %. Значительная часть производственных мощностей простаивала. В целом по промышленности степень загрузки оборудования к концу I квартала 2009 г. снизилась почти на 40 % по сравнению с началом 2008 г.

Не менее тяжелым оказалось и положение зарубежной филиальной сети японских промышленных компаний. При этом, как и следовало ожидать, в наименьшей степени оказались задеты японские филиалы, расположенные в Восточной Азии, а в наибольшей – американские и западноевропейские филиалы.

Гораздо острее, чем собственно промышленное производство, на сокращение экспорта и ухудшение мировой конъюнктуры отреагировали частные инвестиции в оборудование, в первую очередь – инвестиции промышленных компаний. Как показывают данные табл. 4.1 и 4.4, объем заказов на машины и оборудование в целом по экономике начал снижаться со II квартала 2008 г. и во II квартале 2009 г. оказался на 35 % меньше показателя годичной давности. В промышленности первое серьезное снижение объема заказов на машины и оборудование было зарегистрировано еще в I квартале 2008 г., а затем, после незначительного всплеска во II квартале, началось его стремительное падение. В результате в I квартале 2009 г. этот показатель оказался на 50 % ниже уровня I квартала 2008 г. Такого глубокого падения заказов на машины и оборудование японская экономика не знала ни в период кризиса середины 1970-х годов, ни в период депрессии 1990-х годов.

С началом рецессии еще больше обострилась и такая структурная проблема японской экономики, как вялый потребительский спрос. Он был не слишком активен и в период подъема – среднегодовые темпы прироста потребительских расходов составляли порядка 1,5 %. Что же касается нынешней ситуации, то темпы прироста потребительских расходов ушли в область отрицательных значений с самого начала рецессии.

Помимо депрессивных настроений, усиливавшихся в японском обществе по мере углубления рецессии, угнетающее воздействие на склонность населения к потреблению оказали и меры, предпринятые компаниями в сфере управления трудом, в частности – резкое расширение использования различных форм временного найма. По разным оценкам, сейчас в Японии доля лиц, работающих на условиях временной или неполной занятости, составляет от 33 до 39 % общей численности рабочей силы (в 1990-е годы она не превышала 20 %). Если учесть, что доходы лиц этой категории в среднем в два раза ниже доходов постоянных работников (примерно 3 млн и 6 млн иен в год соответственно), то становится очевидно, что такие изменения в структуре рабочей силы не могли не повлиять отрицательно на потребительскую активность населения [70].

Хотя японские компании обычно с большой осторожностью используют такую меру, как увольнение персонала, острота кризиса вынудила их провести масштабные сокращения, в результате чего к осени 2009 г. уровень безработицы достиг невиданного для Японии показателя – 5,5 %, а коэффициент эффективного спроса на труд, до кризиса превышавший единицу, к лету – осени 2009 г. опустился до 0,42—0,45 [71].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу