В результате постоянных нововведений в экономику, наличия эффективной экономической модели США многие годы удерживают лидирующие позиции в мире по производительности труда. По данным Министерства труда США, в 2008 г. страна занимала второе место по показателю производительности труда, рассчитанному по соотношению ВВП к общему числу занятых, уступая лишь Норвегии. Соответствующий показатель в Норвегии равнялся 10 3,6 тыс. долл., в С ША – 9 7,1 тыс. долл. Следует подчеркнуть, что все крупные наиболее развитые в экономическом отношении страны (Франция, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Япония) довольно заметно отставали от США по этому показателю [58].Что же касается Норвегии, то во многом ее лидерство может быть объяснено эффективной добычей нефти и газа.

Таким образом, как видно из главенствующих долговременных тенденций развития американской экономики и общества, ставка в США по-прежнему делается на основные конкурентные преимущества страны – развитие научно-технического прогресса, современное образование и рост квалификации человеческих ресурсов, ведущие к высокой экономической эффективности производства. При таком подходе любые рецессии преодолеваются с меньшими издержками. И это – еще один важный урок нынешнего кризиса.

Представляется, что заметное усиление роли государства и государственных расходов в экономике, наблюдаемое в настоящее время и в принципе присущее периодам экономических кризисов, вряд ли поколеблет основополагающие принципы американской экономической модели. Слишком органично и глубоко эта модель присуща американскому обществу, его культуре и психологии. Справится ли данная модель с новыми экономическими вызовами, покажет время.

Первая декада XXI в. стала весьма необычным периодом в развитии японской экономики. За этот непродолжительный отрезок времени она прошла, по меньшей мере, через три этапа, существенно различающихся между собой как по динамическим показателям, так и по характеру экономического роста.

4.1. Этапы экономического развития

До начала 2002 г. экономика Японии продолжала пребывать в депрессии, в которую вошла еще в начале 90-х годов прошлого столетия, после того как лопнул огромный «мыльный пузырь», сформировавшийся на национальном рынке ценных бумаг и недвижимости во второй половине 1980-х годов. Не вдаваясь в анализ причин, проявлений и последствий депрессии, отметим лишь, что она стала самой тяжелой и продолжительной за всю послевоенную историю страны. При этом следует подчеркнуть, что хотя в Японии этот период часто называют «потерянным десятилетием» (имея в виду, прежде всего, крайне вялые темпы экономического роста), в эти годы и на макро-, и на микроуровне экономики происходили важные качественные изменения, которые позволили японским компаниям и банкам не только преодолеть депрессию, но и весьма успешно воспользоваться возможностями, возникшими на следующей стадии экономического развития – этапе подъема конъюнктуры 2002–2008 гг. [59]

Хотя промышленное производство и ряд компонентов конечного спроса вплоть до конца 2002 г. продолжали демонстрировать отрицательную динамику, на уровне ВВП подъем начал фиксироваться уже с I квартала 2002 г. и продолжался более шести лет (вплоть до I квартала 2008 г.). И если по темпам роста ВВП (около 2,2 %) он сильно уступает двум другим известным бумам – буму «Идзанаги» (продолжавшемуся с IV квартала 1965 г. по III квартал 1970 г. при среднегодовых темпах роста 11,5 %) и буму «мыльного пузыря» (продолжавшемуся с IV квартала 1986 г. по I квартал 1991 г. при среднегодовых темпах роста 5,4 %), то по длительности периода позитивной экономической динамики он даже превосходит их.

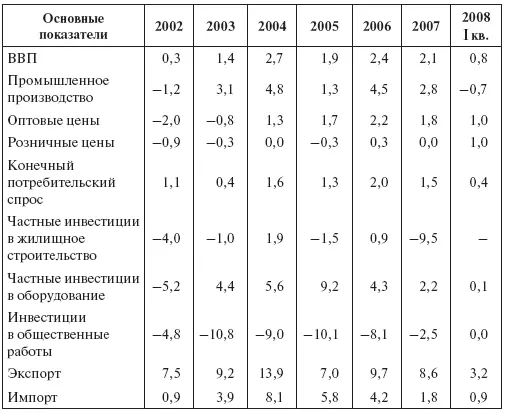

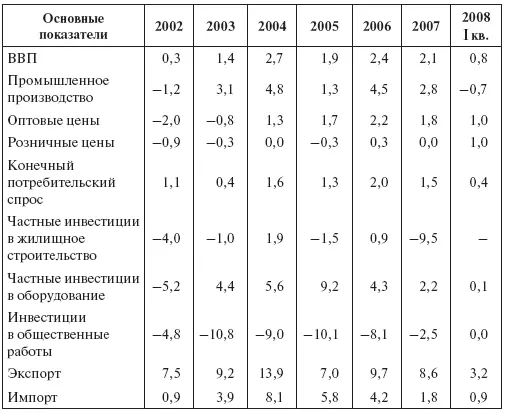

Таблица 4.1

Динамика экономического развития Японии в 2002 г. – 1 кв. 2008 г., %

Источник: Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments. Bank of Japan. 2008, August ( www.go.jp/data/getujidb/zuhyou).

Помимо позитивной динамики ВВП, промышленного производства и основных компонентов конечного спроса (прежде всего, частных инвестиций в оборудование и потребительских расходов населения) о подъеме конъюнктуры свидетельствует и улучшение ситуации на рынке труда. Число безработных, в 2002 г. составлявшее 359 тыс. человек, к концу 2007 г. сократилось до 254 тыс., а уровень безработицы снизился соответственно с 5,4 до 3,8 %. Коэффициент эффективного спроса на труд, показывающий соотношение между количеством вакансий и числом лиц, ищущих работу, напротив, заметно вырос [60].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу