Норма накопления (доля фонда валового накопления в ВВП) в России за период с 1998 по 2008 г. выросла с 16,1 до 22 %, однако не столько в результате быстрого роста инвестиций, увеличения выпуска новых машин и оборудования, сколько вследствие наращивания использования ранее незагруженных производственных мощностей. Не забудем, что в бывшем СССР в 70—80-е гг. XX века реальная норма валового накопления составляла около 35 % ВВП при меньших, чем в 1999–2008 гг., и снижающихся темпах экономического роста. Следовательно, в 1999–2008 гг. эффективность накопления у нас была выше, чем в бывшем СССР в конце его существования.

В странах же со зрелой рыночной экономикой норма валового накопления сегодня выше, чем в России (исключение составляют США, где она равна 19 %), а темпы их экономического роста ниже. Формально можно сказать, что наше накопление более эффективно, чем в США, поскольку в расчете на единицу нормы накопления темпы экономического роста у нас оказываются выше американских. Однако сразу же возникают вопросы: а как российская норма валового накопления соотносится с нормой сбережений (доля сбережений в ВВП) и каково качество нашего экономического роста?

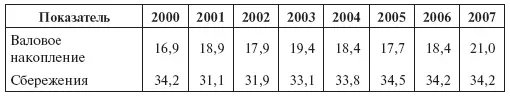

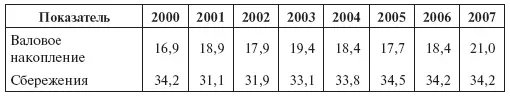

По данным официальной статистики норма сбережений в России составляет немногим больше 34 %. Это означает, что сбережения в России более чем в 1,5 раза превышают реальное валовое накопление, т. е. мы не вводим в воспроизводственный процесс значительную часть имеющихся ресурсов (см. табл. 14.4). Эти ресурсы просто не используются. В 2009 г. без движения в экономике страны лежало более 5 трлн руб., аккумулированных в суверенных фондах и на счетах ЦБ [431]. Ничего подобного нет в странах со зрелой рыночной экономикой. Так, например, в тех же США норма сбережений и норма валового накопления практически совпадают.

Таблица 14.4

Нормы валового накопления и сбережений в экономике России, %к ВВП

Источник: Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 50.

В России самым неэффективным сектором в использовании сбережений является государственный (наследие бывшего СССР). В 2005 г. в нем использовалось на накопление лишь 27,5 % сбережений, в то время как в секторе корпораций – 95,5 %, в секторе домашних хозяйств – 58 %. В 2005 г. 56,8 % финансовых ресурсов, не использованных на валовое накопление, концентрировалось в секторе государственного управления, 19,7 % – в корпорациях и 22,9 % – в секторе домашних хозяйств [432].

На цели накопления в экономике России в 2005 г. использовалось 69,8 % ресурсов сбережений, в то время как в 2002 г. – 77,6 %, т. е. степень использования этих ресурсов не возросла, а уменьшилась, несмотря на повышение темпов экономического роста. При этом неиспользуемые на накопление капитала финансовые ресурсы государства возросли примерно в 14 раз [433]. И это всего за три года. Следовательно, эффективность нашей экономики и темпов ее роста вызывает много вопросов.

При неиспользовании трети сбережений в интересах накопления основного капитала практически свыше 10 % нашего ВВП не участвуют в экономическом обороте, что реально свидетельствует о неэффективном, нерациональном хозяйствовании, вполне сопоставимом с потерями в неэффективной плановой советской экономике. В то же время обращает на себя внимание растущая доля в ВВП России государственных расходов. До экономического кризиса 2008–2009 гг. она составляла порядка 18 %.

Почти на таком же уровне находится в России и норма валового накопления при удивительно низком уровне капитализации, т. е. эффективного использования сбережений. В расчете на душу населения накопление в России по абсолютным размерам почти в 6 раз меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Японии, в 4 раза меньше, чем в Германии, Франции и Великобритании [434].

Приведенная нами норма валового накопления в России рассчитана по официальному курсу рубля и доллара, но если подсчитать, что более правильно, по паритету покупательной способности (ППС), то она окажется равной чуть более 10 %, что в 1,5–2 раза ниже, чем в развитых странах мира. При таком отставании рассчитывать на быстрое достижение уровня экономического и научно-технического развития стран Запада весьма проблематично.

Все это – серьезные изъяны в нашем инвестиционном процессе, который не предъявляет спроса на имеющиеся ресурсы, не используемые по большей части в нужном направлении. К тому же из всех банковских кредитов на реальные вложения в производство идет лишь не более 20 %.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу