Поэтому многочисленные негативные оценки этой теории представляются вполне обоснованными. В фундаментальном труде Б. Селигмена «Основные течения современной экономической мысли» говорится: «В 70-х гг. XIX в. возникло движение, направленное против свойственного классической школе объективизма; казалось, что этому движению суждено было преодолеть все преграды. Стало проявляться стремление положить в основу экономической теории субъективные понятия, а при анализе обмена практически полностью абстрагироваться от окружающих социальных условий. Карл Маркс придал маржиналистской доктрине такое направление, которое вызвало беспокойство. Казалось, что необходимо дать отпор этой тенденции, и маржиналистская доктрина преследовала эту цель. Принадлежащий представителям классической школы анализ реальных затрат был отвергнут, и предпочтение было дано психологической трактовке издержек, которая впоследствии смогла превратитьсяв отправной пункт новой теории. Маржинализм является своеобразной формой скрытой апологии тех, кого, используя термин Райта Миллса, можно назвать властвующей элитой» [27].

Джоан Робинсон (1903–1983) отмечает: «Теория предельной полезности принята в качестве определенной идеологии, призванной положить конец влиянию прочих идеологических концепций; эта теория претендует на то, чтобы снять моральную проблему, однако она вся пропитана идеологией Laiser-faire». Рональд Мик утверждает, что «теория предельной полезности играет определенную политическую роль: она способствует отходу от рассмотрения социально-экономических отношений между людьми».

В российских учебниках теория предельной полезности широко пропагандируется как «маржиналистская революция». Почести, которые ей воздаются, не уступают тем, которые имел марксизм в советские времена. Так, выделяя ряд новых научных школ «в немарксистской экономической науке», авторы учебника «Экономическая теория» под редакцией профессора В. Д. Камаева особо выделяют теорию предельной полезности. Вот как «популярно» они ее объясняют: «Например, если потребитель А приобретает товар X, то он делает это для удовлетворения каких-то нужд, то есть товар X имеет определенную полезность для А. Когда потребитель покупает последовательно единицы товара X (например, книги), то каждая новая покупка будет увеличивать полезность, получаемую А от товара X. Сумма полезностей всех приобретенных единиц товаров X (положим, 5 книг) называется "общей или совокупной полезностью" (total utility – U) товара X (в нашем случае – 5 книг). Если А приобретает еще одну единицу товара X (6-ю книгу), то общая полезность возрастает на величину, которую называют "предельной полезностью" (margina utility – MU). Иными словами, предельная полезность – это полезность, равная приращению общей полезности при увеличении потребления товара на одну дополнительную единицу» [28].

Из «объяснения» непонятно, потребитель покупает 5 книг – одинаковых или разных? Нормальный человек 5 книг одинаковых не покупает. Это может делать только спекулянт-перекупщик, но для него все они дают прибыль, иначе он этим заниматься не будет. Если же покупаются разные книги – и 5, и 50, и 500, то подобные рассуждения о предельной полезности лишены здравого смысла. Из последующих рассуждений можно понять, что речь шла о 6 одинаковых книгах. Ниже авторы учебника пишут: «По мере увеличения потребления каждой новой единицы блага степень насыщения увеличивается, а полезность каждой следующей единицы блага убывает. Например, удовлетворение от первого выпитого стакана воды больше, чем от второго или третьего. Следовательно, полезность третьего и четвертого стаканов воды меньше, чем первого и второго в данный конкретный момент для отдельного индивида» [29].

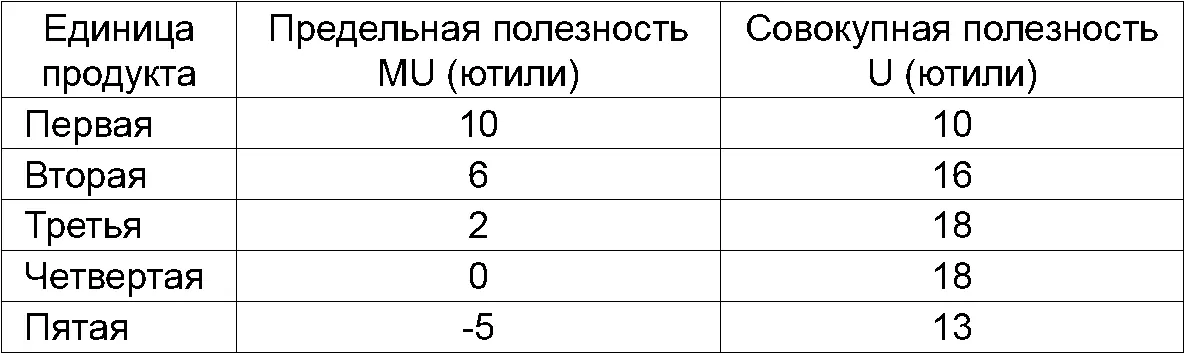

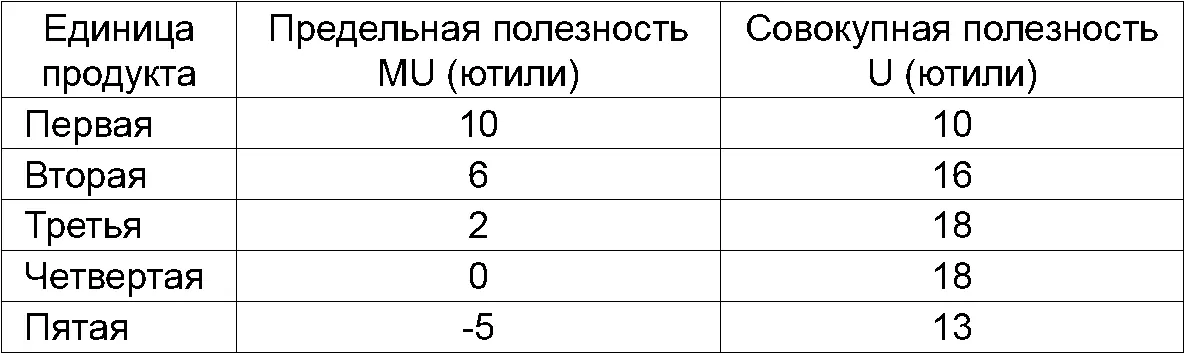

«Развивая» теорию полезности, авторы учебника рассматривают пример количественного измерения полезности в единицах, которые назвали «ютили». Что такое «ютиль»? Английское utility означает полезность. Выходит: полезность можно измерять… полезностью? Ниже авторы на полном серьезе приводят такую таблицу:

Измерение предельной полезности яблок с помощью ютилей

Еще больше авторы учебника накрутили фантастических домыслов в поисках «правила» максимизации полезности. Кроме таблицы, здесь используется ряд математических формул.

Однако «вклад» данных авторов в развитие теории полезности не является оригинальным. В 13-м издании учебника К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю «Экономикс» (во втором томе на странице 25) приведена аналогичная таблица, но в ней речь идет о количестве потребляемых гамбургеров за один раз. В. Д. Камаев заменил гамбургеры яблоками и вместо семи единиц ограничился пятью.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу