1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Наконец, при таком направлении экономического прогресса, как всесторонняя интенсификация, используются все указанные формы ресурсосбережения, в результате чего экономятся и трудовые, и вещественные условия производства. Данный вид интенсификации внедряется в производство в условиях современного этапа НТР и высоких технологий. Всесторонняя интенсификация ведет к качественному обновлению всего процесса расширенного производства.

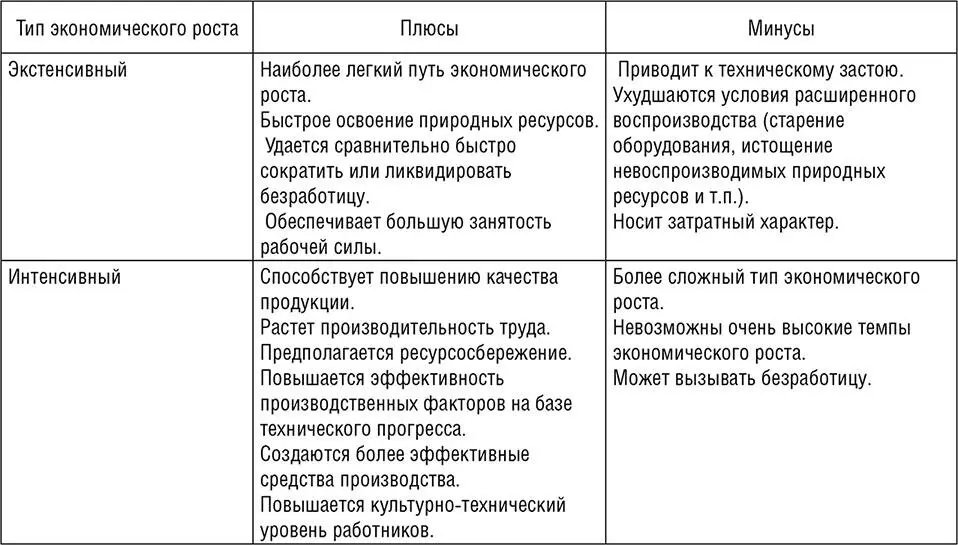

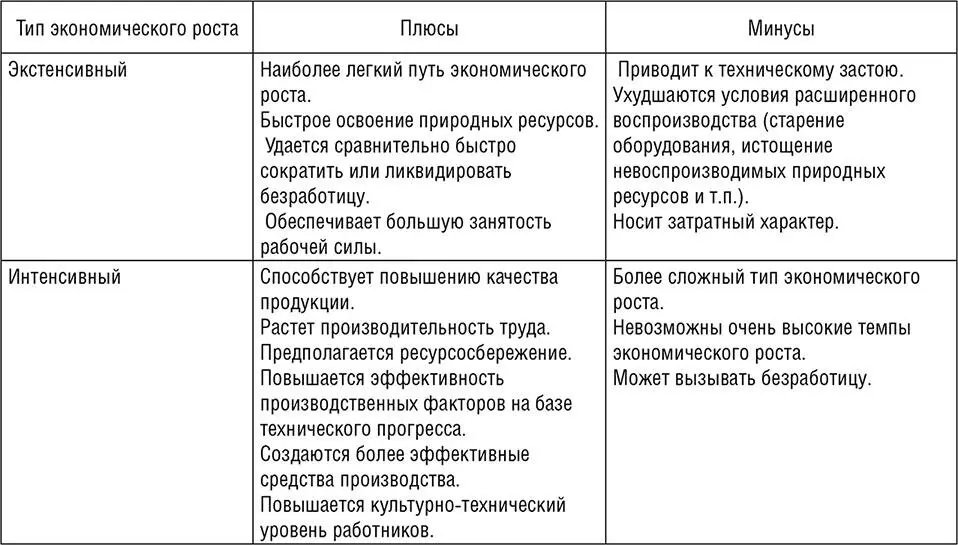

Оба типа экономического роста имеют как положительные, так и отрицательные стороны, предопределяющие возможности их использования (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Положительные и отрицательные стороны типов экономического роста

В условиях научно-технической революции, развернувшейся с середины ХХ века, преимущественным становится интенсивный экономический рост, главную роль в обеспечении которого играют инвестиции. Об этом свидетельствуют исследования, инициированные работами П. Ромера, Р. Лукаса и немного позже С. Ребело. Вклад Ромера и Лукаса выразился в формировании нового направления исследования долгосрочного экономического роста. Это направление получило название теории эндогенного экономического роста. В ней была выдвинута гипотеза о научно-технических нововведениях как о внутренних источниках постоянного роста [83].

Эндогенные модели роста классифицируются в зависимости от объяснений источников экономического роста и объектов инвестирования. В результате выделяются следующие модели долгосрочного устойчивого роста, продуцируемого инвестициями:

– в физический капитал, в первую очередь в машины и оборудование;

– человеческий капитал;

– сектор знаний.

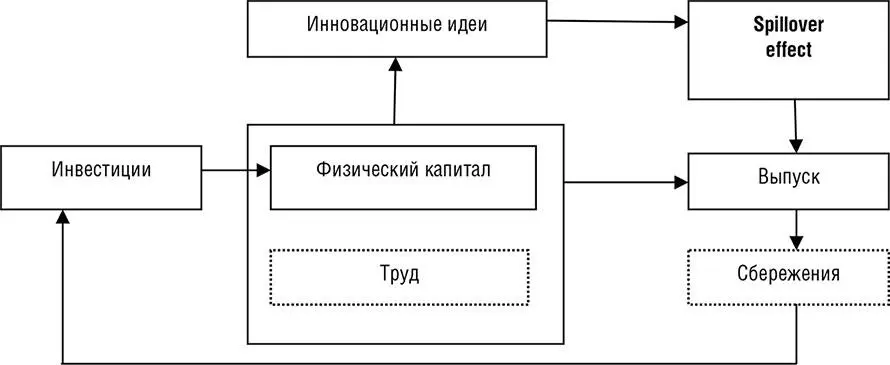

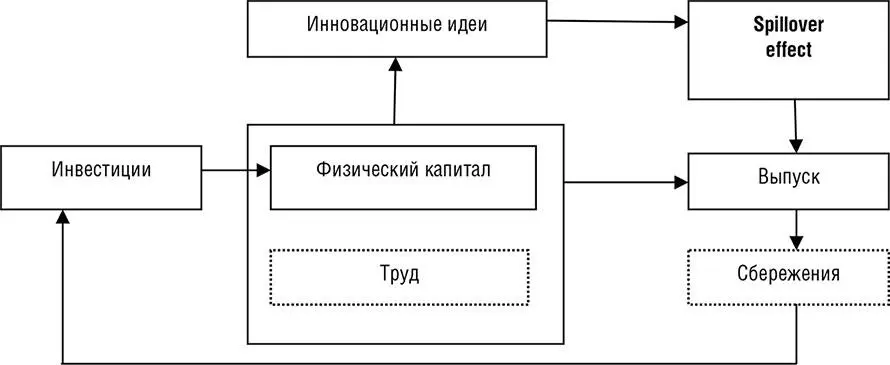

В моделях с накоплением физического капитала предполагается, что воплощенные в нём технологии и знания становятся общественными благами и под влиянием эффекта распространения новшеств (spillover effect) оказывают воздействие на рост производительности труда во всей экономике (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Модель экономического роста с инвестициями в физический капитал, порождающими spillover efect

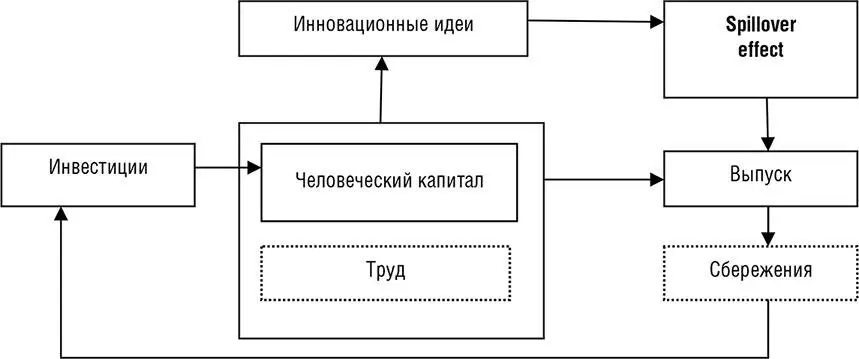

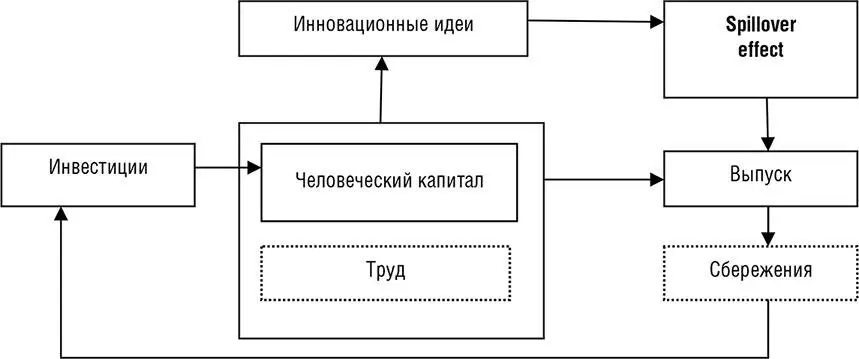

На основе своего предположения о возможности непрерывного экономического роста за счет вложений в человеческий капитал Р. Лукас создал модель, согласно которой инвестиции в человеческий капитал порождают эффект, увеличивающий уровень развития технологий быстрее, чем инвестиции в физический капитал (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Модель экономического роста с инвестициями в человеческий капитал, порождающими spillover efect

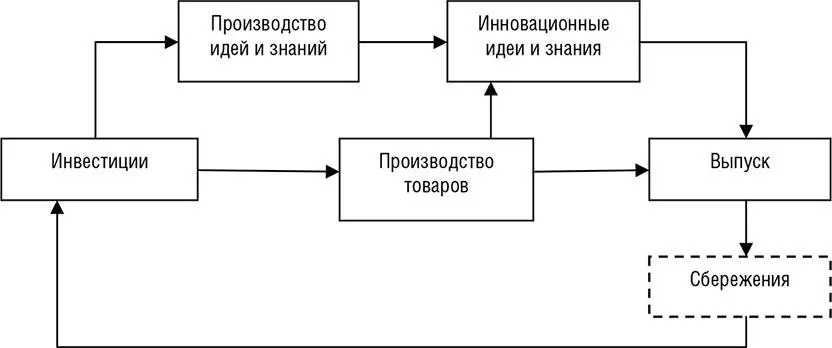

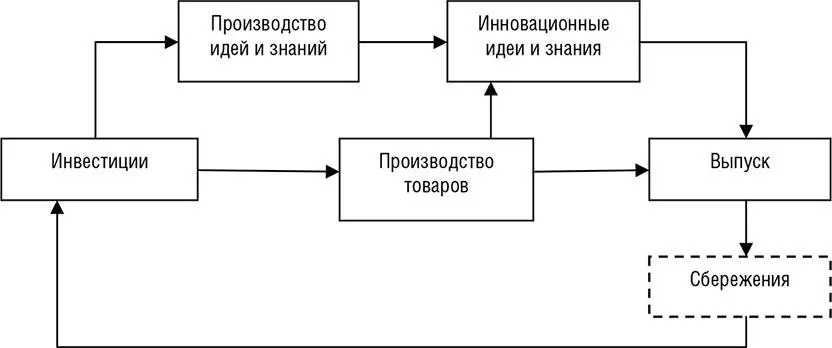

Исследования происхождения технологического прогресса и структуры возникновения и реализации инноваций дали возможность сформировать модели, в которых задействованы два основных сектора экономики, участвующих в формировании НТП: сектор производства и накопления знаний (идей), сектор производства товаров (вещей) – средств производства и конечного продукта. Идеи представляют собой инструмент производства товаров с большей добавленной стоимостью, а следовательно, выступают более значимым фактором экономического роста (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Модель экономического роста с инвестициями в сектор знаний

Решение актуальнейшей для России задачи по обеспечению её конкурентоспособности на мировой арене, устойчивости социально-экономического развития требует изменения качества экономического роста путем инвестирования в сектор знаний.

Как следует подчеркнуть, экономический рост является главной движущей силой социально-экономического развития страны, отсюда его обеспечение должно лежать в основе федеральной политики в этой области. То есть понятие экономического роста гораздо более узкое, чем понятие экономического развития. Рост проявляется в количественном увеличении объемов выпуска продукции и создании предпосылок для дальнейшего подъема, тогда как развитие охватывает социальную сферу (увеличение благосостояния населения). Именно поэтому для оценки уровня экономического роста, его факторов и предпосылок ускорения необходимо анализировать не только темпы увеличения валового продукта, но и социальные результаты, проявляющиеся в повышении качества жизни населения. Исходя из этого, в качестве методик оценки экономического роста следует рассматривать методики социально-экономического развития.

Читать дальше