В Швейцарии, во время одного из многочисленных опросов общественного мнения, было проведено исследование. Речь шла о хранении ядерных отходов, экспериментаторам был интересен ход мыслей граждан. Экспериментаторы ходили по домам и спрашивали: вы допускаете возможность появления в окрестностях предприятия по переработке ядерных отходов? 50 % ответили «да». Разумеется, люди знали, что это опасно и что стоимость их домов упадёт, и это им не нравилось. Но предприятие в любом случае должно где-то находиться. И если власти решили разместить его здесь – значит, им надо брать на себя ответственность как швейцарским гражданам. Когда же людей спросили, допускают ли они возможность появления в окрестностях предприятия по переработке ядерных отходов при условии, что им в виде компенсации будут ежегодно выплачивать относительно крупную сумму (соответствующую средней зарплате за шесть недель), число согласившихся внезапно сократилось до 25 %. Люди хотели быть сознательными гражданами, но речь об этом больше не шла – новому стимулу удалось убить настоящий стимул.

Гусыня, несущая золотые яйца, не всегда не такая, как мы думаем. Поэтому мы так часто рискуем её убить.

Мы внедряем экономические стимулы, потому что думаем, что нами движут исключительно экономические силы. И экономическая сила поглощает все остальные. Человек экономический бежит без оглядки, успевая опрокидывать моральные, эмоциональные и культурные аспекты, которые, как выясняется впоследствии, были чрезвычайно важны для функционирования и развития экономики. Рыночные принципы с трудом покрывают всю полноту значений. И рискуют всё перевернуть.

В которой мы видим, что человек не эгоистичен только потому, что хочет больше денег

Феминистка и профессор экономики Нэнси Фолбр обычно рассказывает такую сказку.

Жила однажды компания богинь, которая задумала провести состязание, нечто вроде олимпийских игр между мировыми державами. Это был не привычный забег на определенную дистанцию – кто первый прибежал, тому и медаль. В соревновании обществу нужно было общими усилиями перемещать своих членов вперёд. Прозвучал стартовый выстрел, и нация номер один быстро опередила других.

Эта страна призвала каждого из своих граждан бежать как можно быстрее к цели, и, хотя никто из них толком не знал, где цель, все рассчитывали, что забег не будет слишком долгим. Скорость была высокой, и вскоре дети и старики отстали. Никто из остальных не остановился, чтобы помочь. Они были слишком счастливы, оттого что им удавалось бежать так быстро, и у них не было времени отвлекаться. Но гонка продолжалась, и со временем они тоже устали. В конце концов почти все бегуны заболели или были травмированы, и не было никого, кто пришёл бы им на смену.

Вторая нация выбрала другую стратегию. Это общество сделало лидерами молодых мужчин, а женщинам велело держаться позади. Женщины должны были нести детей и заботиться о пожилых. В результате мужчины могли бежать невероятно быстро. Поначалу такая система казалась идеальной. Но вскоре начались конфликты. Женщины полагали, что их усилия как минимум так же важны, как и мужские. Ведь если бы им не надо было нести детей, утверждали женщины, они могли бы бежать так же быстро. Мужчины отказывались это признавать. И то, что вначале казалось выигрышной стратегией, не оправдало доверия – всё больше энергии тратилось на конфликты, переговоры и ссоры.

Внимание переключилось на нацию номер три. Она продвигалась вперёд относительно медленно. Но, когда богини обратили взор на них, они увидели, что номер три идёт вперёд с гораздо более стабильной скоростью, чем другие. Здесь всем участникам предлагалось и бежать, и помогать слабым. Мужчины и женщины в равной мере становились лидерами забега и по очереди брали на себя заботу о детях и больных. Ценились и скорость, и вклад в общее дело, общая ответственность делала людей солидарными. Разумеется, состязание выиграла эта нация. Прекрасная история.

Каждое общество должно каким-то образом организовать уход за другими людьми, иначе ни экономика, ни всё прочее не заработает.

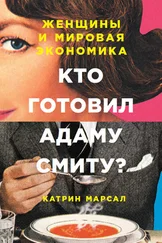

«Что у нас на ужин?» – основополагающий вопрос экономики, и, хотя Адам Смит считал, что ответ – «личная выгода», его мама следила за тем, чтобы еда была на столе каждый вечер, а когда у Адама Смита поднималась температура, она, надо думать, за ним ухаживала.

Без ухода ребёнок не сможет вырасти, больной выздороветь, Адам Смит писать, а старики жить. Уход за другими – вот средство научиться сотрудничеству, эмпатии, самодисциплине и вниманию к другим, фундаментальные навыки жизни.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу