В 2000 г. МВФ перечислил следующие страны с переходной экономикой [195]: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Камбоджа, Китай, Кыргызская Республика, Латвия, Лаос, Литва, Республика Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Эстония.

Позже Всемирный банк включил в число стран с переходной экономикой Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию (2002 г.), Монголию (2007 г.), Косово (2009 г.). Кроме того, в 2007 г. МВФ констатировал, что ранние стадии переходной экономики демонстрирует Иран [196]. В то же время, по данным Мирового банка, 10 стран, присоединившихся к ЕС в 2004 и 2007 гг., можно считать завершившими стадию перехода к рыночной экономике [198]. Имеются в виду следующие страны: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

Таким образом, можно заключить, что в число стран с переходной экономикой входят страны из разных частей света, имеющие различные исходные экономические позиции, менталитет и традиции. Все это накладывает отпечаток на различные универсальные механизмы перехода к рыночной экономике, в том числе и с использованием кластерных подходов.

Основные трудности использования классического кластерного подхода в условиях переходной экономики состоят в том, что кластер имеет свойство возникать как объединение предприятий и организаций, расположенных в географической близости друг к другу и имеющих взаимную заинтересованность друг в друге как партнеров по организации производства конкурентоспособной продукции. Особенно в том случае, если в числе таких партнеров есть и предприятия, стабильно поставляющие сырье, и предприятия обрабатывающей промышленности, и предприятия, производящие промежуточную продукцию, а кроме того, в ближайшей локализации кластера имеется достаточно активный потребительский рынок. Подобная ситуация возникает, вообще говоря, случайным образом, но, «зацепившись» друг за друга, предприятия кластера предпочитают не менять партнеров-поставщиков и партнеров-потребителей, чтобы не заниматься настройкой на новые отношения и избегать рисков неудачных контактов. Такие кластеры появляются, как правило, в условиях стабильной экономической ситуации.

Очевидно, что при резком переходе на новую систему экономических отношений почти неизбежно прерываются налаженные связи и приходится заниматься поиском новых партнеров в новых экономических условиях. В связи с этим возникает идея формирования кластеров, не апробированных временем, а возникающих «на острие пера».

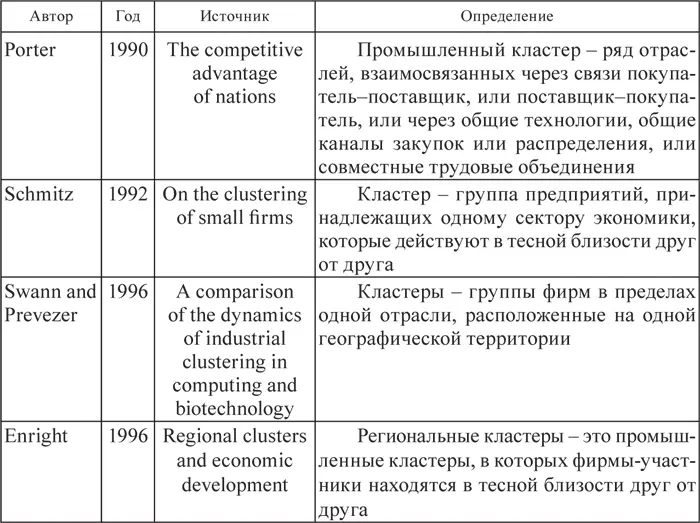

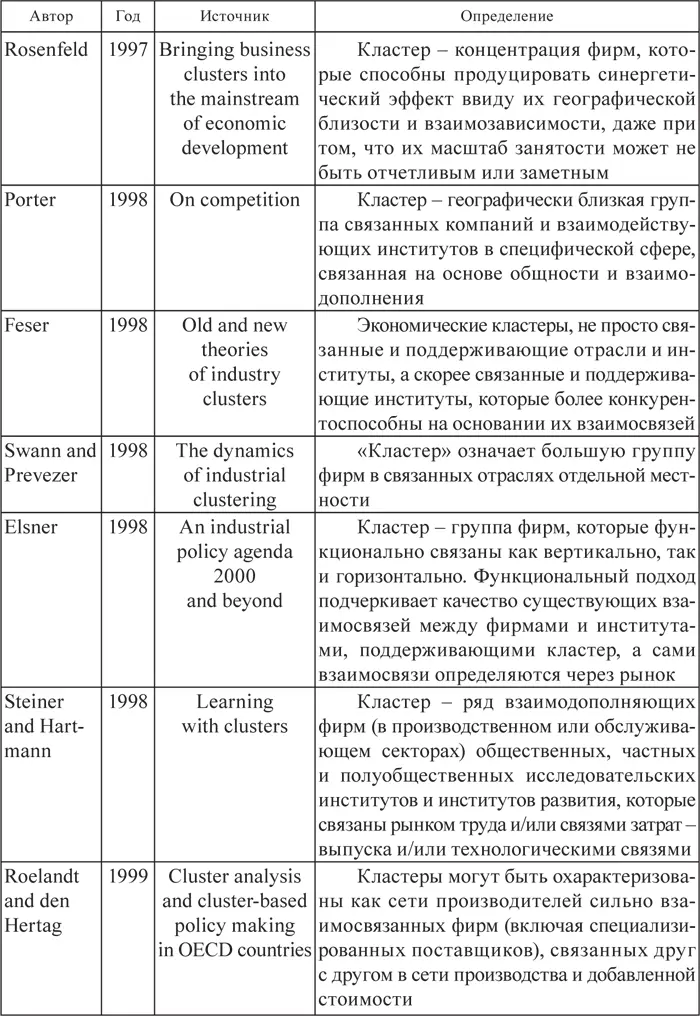

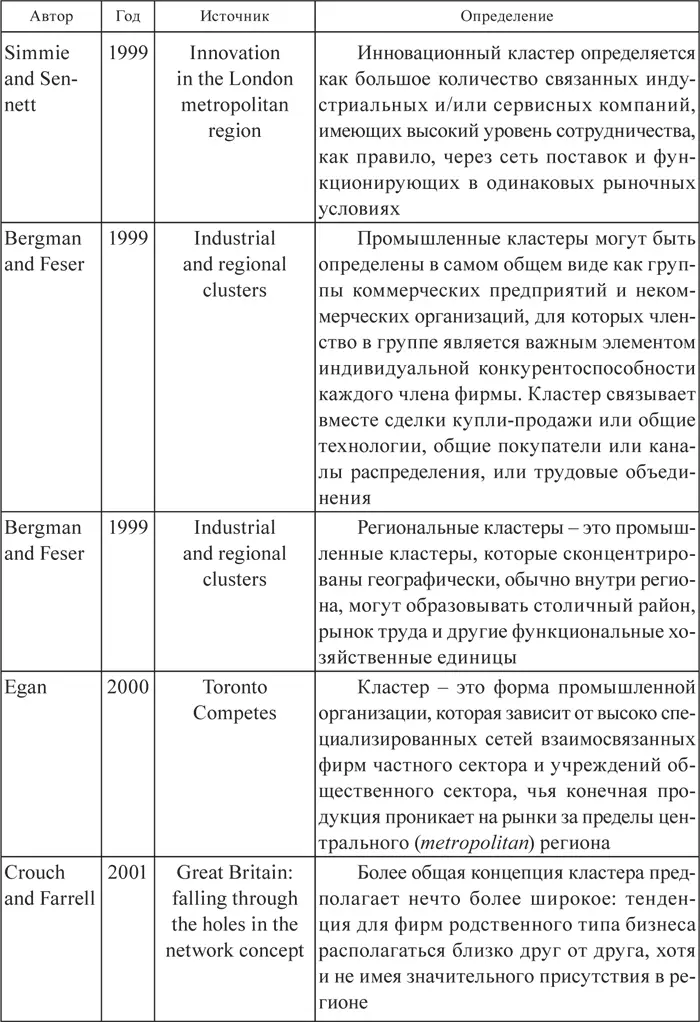

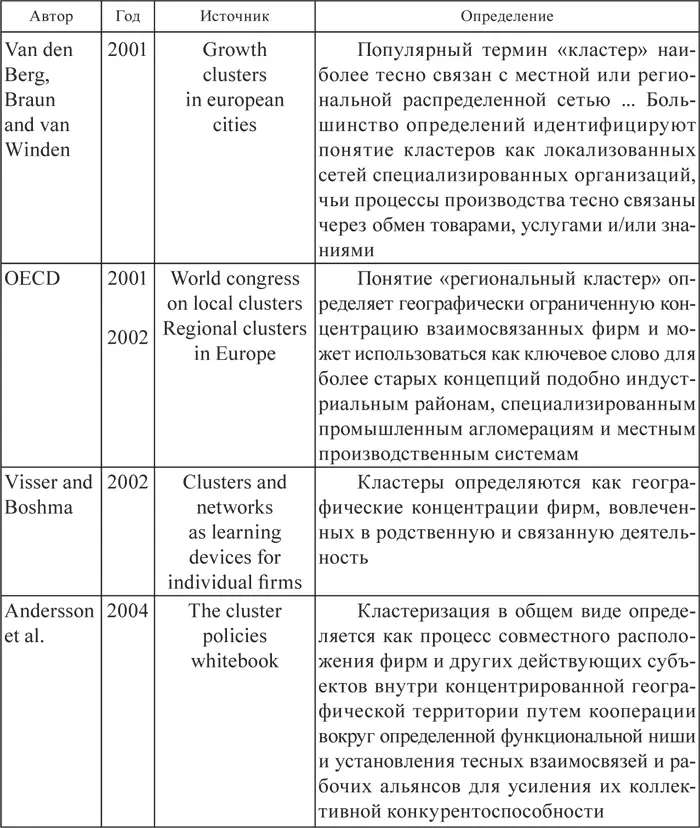

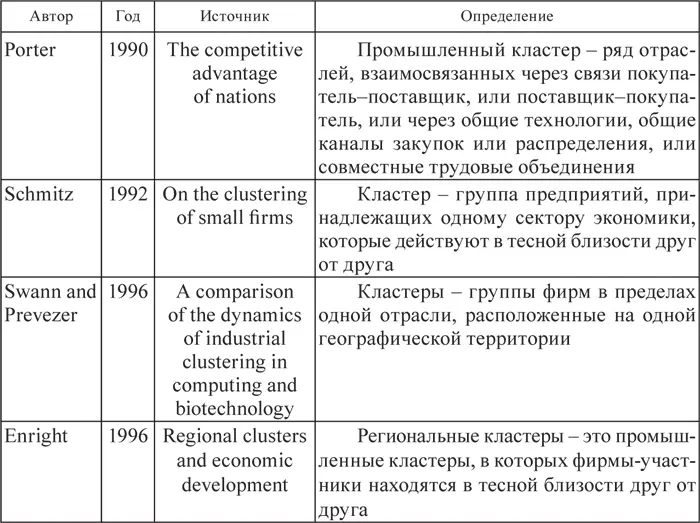

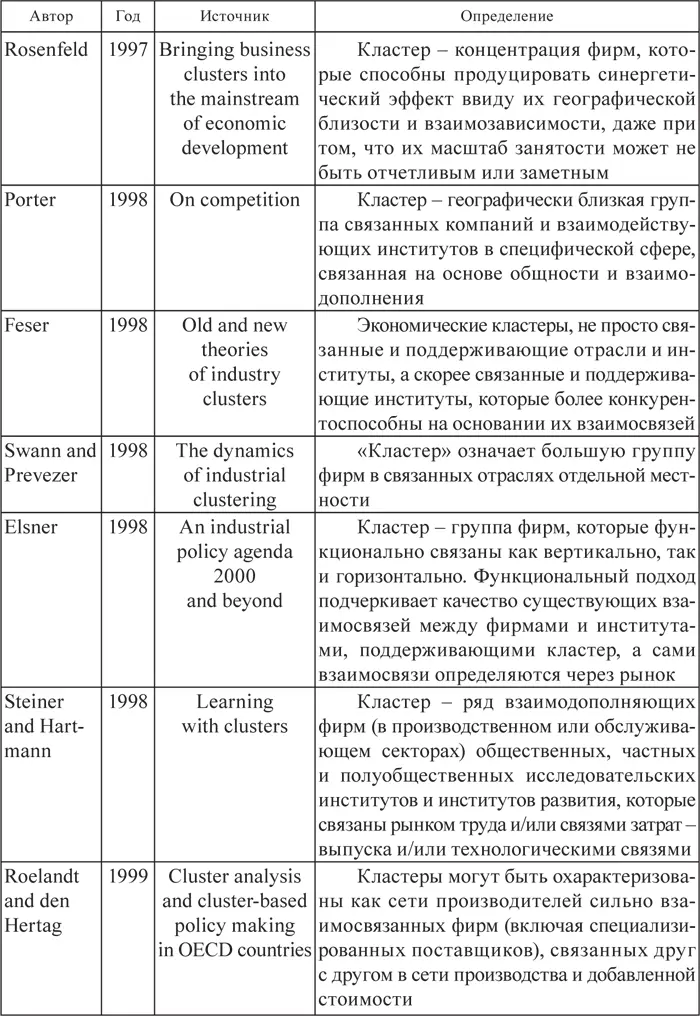

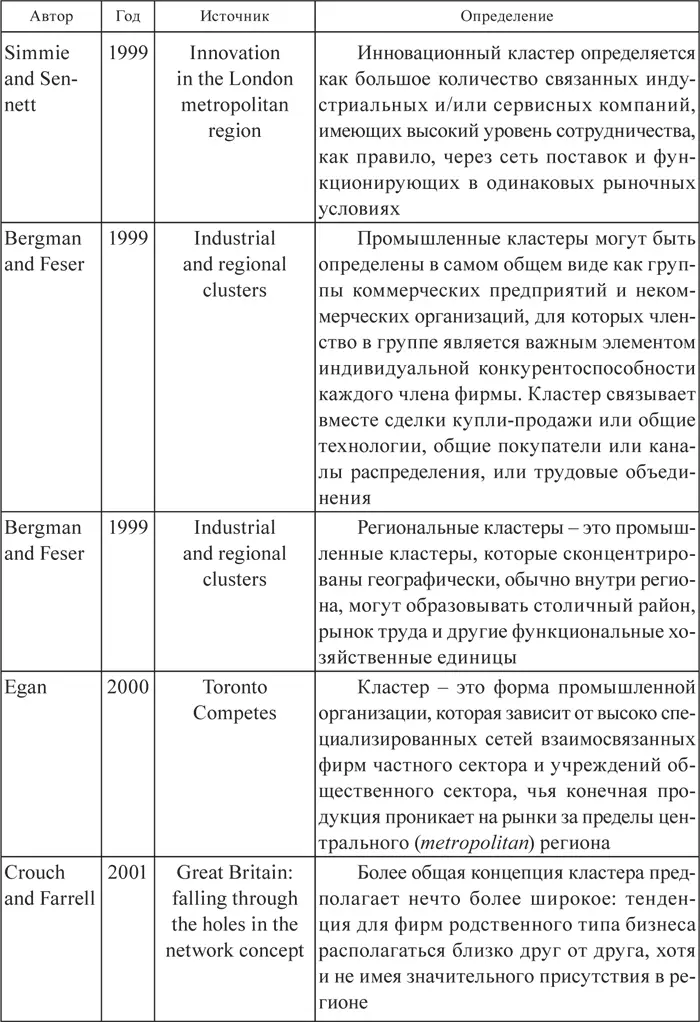

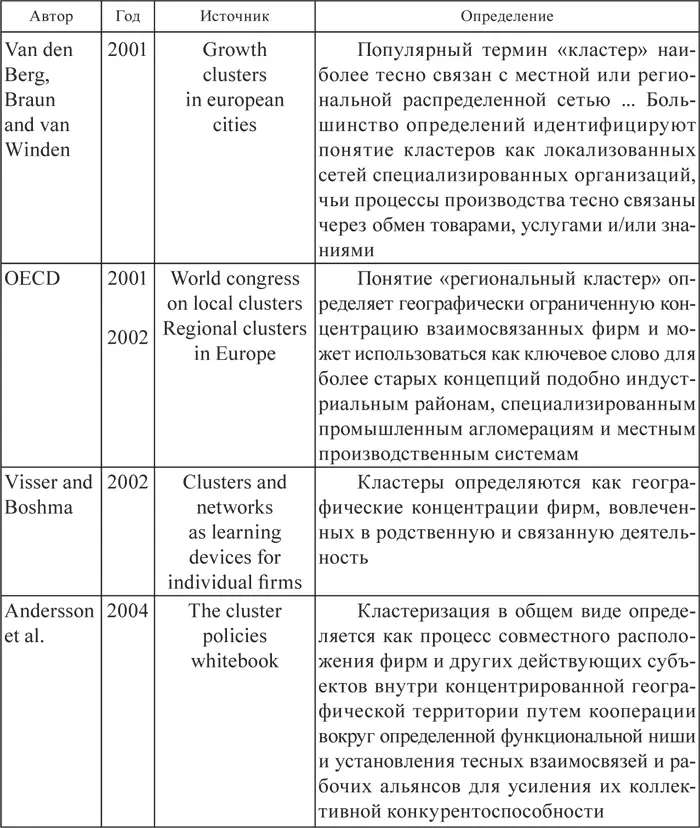

Существует множество определений кластера, некоторые из которых приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Некоторые определения «кластера»

Примечание. Таблица составлена по данным [73].

Использование механизма «принудительной» кластеризации для роста экономики на первый взгляд кажется весьма перспективным, поскольку в данном случае активизируется такой, казалось бы, доступный фактор конкурентоспособности, как географическая близость. Однако для реализации кластерного подхода следует разобраться, в рамках каких экономических закономерностей должна происходить эта активизация.

В качестве одной из «рукотворных» моделей повышения конкурентоспособности предприятий путем интеграции усилий действующих предприятий является модель их «слияния». На сегодняшний день в общемировой практике, включая и практику стран с переходной экономикой, для обеспечения экономического роста бизнеса довольно часто возникает необходимость в процессах слияния и поглощения в ответ на резкое возрастание уровня глобальной конкуренции, что вынуждает компании и фирмы стремиться к интегрированию своих предпринимательских усилий.

Конечно, слияние и тем более поглощение являются примерами более глубокой интеграции предприятий, часто размещенных на каких-то административных территориях, чем кластеризация бизнеса. Однако для принятия решения о начале планомерного процесса кластеризации экономической среды региона полезно знать основные предпосылки к целесообразности углубления интеграции предприятий и типичные препятствия, которые появляются на пути такой интеграции. Именно поэтому практика процессов слияния и поглощения может быть полезной, особенно при ориентации на формирование инновационных кластеров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу