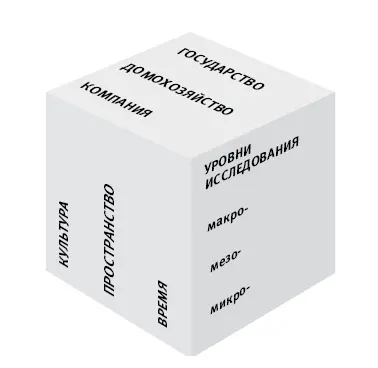

С учетом этого мы хотим предложить для облегчения нашей задачи наиболее широкое понятие, которое объединяет все перечисленные выше элементы. Это понятие – национальная модель экономики и бизнеса, т. е. экономическая деятельность компаний, домохозяйств и государства, осуществляемая на макро-, микро- и международном уровне и существующая в конкретном историческом, географическом и культурном контексте. Разумеется, это открытое и гибкое определение, поскольку на каждой грани модели несложно добавить (или убрать) некоторые элементы в зависимости от целей анализа. Так, например, можно в состав участников включить потребительские организации, от географического обзора отказаться вообще, а макро- микро- и международный подход оставить без изменений и т. п.

Экономическая деятельность понимается максимально широко – как любая активность, связанная с обеспечением условий для физического существования человека. А бизнес – это частный вид данной активности, направленный на получение прибыли. Строго говоря, экономическая деятельность включает в себя бизнес (а также еще и социальное обеспечение, бесплатное предоставление общественных услуг, семейное распределение доходов и многое другое). Однако в дальнейшем изложении бизнес-активность занимает настолько важное место, что мы специально выделяем ее в нашем определении.

Изучение организации бизнеса в экономической теории связано с понятием деловых систем (business systems), т. е. методов построения, контроля и направления деятельности компаний, которые приняты в доминирующих формах бизнес-организаций в обществах различного типа [Whitley, 1999]. Различия деловых систем основаны на несхожести характера связей фирм разных стран с финансовыми организациями, поставщиками и клиентами, работниками и конкурентами. Структура деловой системы Японии подробно рассмотрена в главе 4 настоящего издания. Совместный анализ экономических и деловых систем (integrative approach) также достаточно распространен в специальной литературе и включает рассмотрение организационного, конкурентного, технического и других «пространств» (spaces), где разворачивается экономическая деятельность [Sorge, Noorderhaven, Koen, 2015, p. 7–8]. Наше определение национальной модели экономики и бизнеса представляет собой разновидность такого совместного анализа.

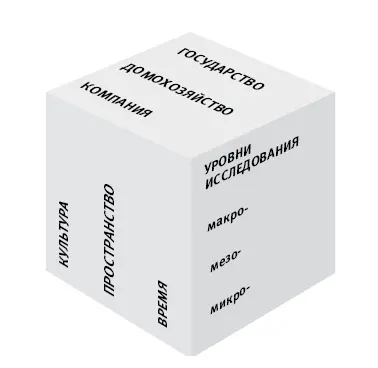

В упрощенном виде национальную модель можно представить как фигуру с тремя гранями, обозначающими участников деятельности, уровни ее осуществления и «срезы» существования экономики и бизнеса (рис. 1.1).

Подвижность граней позволяет сравнить модель с кубиком Рубика, одну сторону которого собрать легко, две – сложнее, а для дальнейшей сборки требуется либо талант, либо специальные знания. Собственно говоря, эти знания мы и хотим передать слушателям в ходе нашего изложения.

Нетрудно заметить, что приведенное выше определение описывает, в сущности, один из вариантов экономической системы. Однако понятие «национальная модель» подчеркивает рассмотрение конкретного государства, допускает любую комбинацию элементов анализа, а также облегчает понимание исторической, культурной и пространственной эволюции. Поэтому, на наш взгляд, категория «национальная модель» лучше подходит для достижения наших целей. Более того, она вполне применима для изучения не только Японии, но и любой другой страны.

Рисунок 1.1

Национальная модель экономики и бизнеса

В марксистском обществоведении широко используется понятие общественно-экономической формации, т. е. совокупности производительных сил, производственных отношений и идеологической надстройки. Однако категория формации имеет слишком жесткую иерархию (собственность на средства производства считается главным производственным отношением), сглаживает национальные особенности (исследование вариантов формаций ограничено идеологическими стереотипами) и с трудом объясняет реальную историю (распад социалистической системы в XX в.). Поэтому для наших целей понятие формации не подходит, хотя оно хорошо знакомо многим русскоязычным читателям.

Исследование национальной модели можно вести с применением самых разнообразных методов: количественных и качественных, описательных и аналитических, конкретных и абстрактных. Несмотря на многообразие доступных инструментов, мы бы хотели обратить внимание на еще один научный прием, который широко используется, в частности, в современной культурологии. Речь идет о разделении двух подходов: этического (т. е. сравнительного, широкого, основанного на выделении общих культурных элементов) и эмического (т. е. индивидуального, узкого, связанного с описанием уникальных этнографических черт). В нашем изложении будут применяться оба этих подхода, однако преимущественно первый из них – этический. Это обусловлено задачами нашего исследования, которые включают обобщение опыта Японии, имеющего универсальный характер и применимого в любой стране. Так, хотя «японское экономическое чудо» (быстрый экономический рост в 1950-1960-х годах) разворачивалось в уникальных международных условиях, которые, скорее всего, уже никогда не повторятся, правительству Японии посчастливилось найти удачную комбинацию мер стимулирования роста, примененную затем во многих частях Восточной Азии. Поэтому, например, в разделе 3.2 («Япония среди стран Азии: зарождение восточноазиатской экономической модели») после краткого описания специфических местных особенностей основное внимание будет уделено универсальным элементам экономической политики, которые до сих пор сохраняют свое значение для развивающихся государств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу