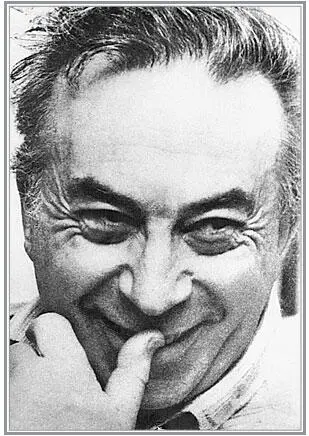

Эфрос на репетициях мог запросто отказаться от находки, за которую другой режиссёр уцепился бы и довёл до премьеры. А расточительный Эфрос с поистине моцартовской лёгкостью отмахивался: «А-а! (небрежный взмах рукой). Завтра придумаем что-нибудь другое». И назавтра происходило что-то иное. Если не лучше, то, во всяком случае, не хуже вчерашнего.

Он возвращал артиста к исконному смыслу профессии, к её радости – игре. «А давай попробуем так. А если наоборот, если она так, то ты как?» И артисты на время становились детьми, как и он сам. Настолько занимателен был этот процесс, столько было в нём кайфа (кайф для меня – нечто среднее между удовольствием и счастьем: удовольствие в этом случае – слишком слабо, а счастье – слишком сильно), что конечный результат – когда уже есть зритель, когда премьера – становился как бы не важен. Мне было жаль зрителя, который не участвует вместе с нами в этой игре. Но… каждому своё. У зрителя свой кайф. Он сначала увидит всё извне, а потом его сделают соучастником спектакля. Придут катарсис, смех, слёзы, радость и горечь узнавания себя в той или иной ситуации. И ещё будет ощущение того, что тебе преподали урок вкуса. Эфрос, как никто, умел дать столько, сколько надо, чтобы зрителю ещё осталось додумать и допереживать, чтобы осталась счастливая возможность об остальном догадаться самому.

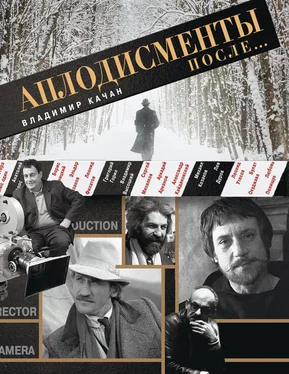

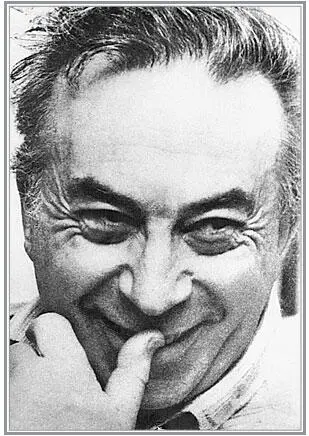

Из всех театральных режиссёров последних десятилетий он для меня и, конечно, не только для меня – самый лучший, самый тонкий, самый интересный. Со мной, конечно, согласились бы все персонажи этой книги, а особенно Лев Дуров и Михаил Козаков, которым довелось очень плотно поработать с Анатолием Васильевичем Эфросом. Да и мне посчастливилось. И вот одно из доказательств моих слов…

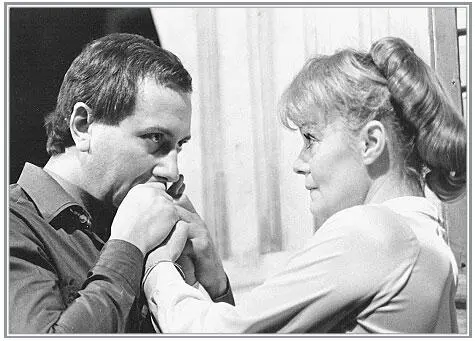

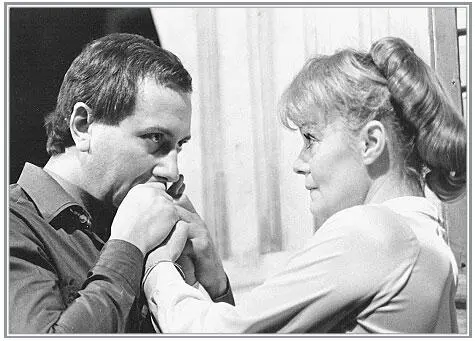

Это эпизод из спектакля Театра на Малой Бронной «Лето и дым» Теннесси Уильямса. Поставил, естественно, Анатолий Эфрос, и в главной роли, столь же естественно, была Ольга Яковлева. Главную мужскую роль, не столь удачно, как Ольга, исполнил автор этих строк

В том, что делал Эфрос, не было конкретики, определённости борцов за народное счастье. Нет, он далеко не борец. Он плакал, когда у него отбирали Ленком…

Было бы неплохо, если бы наши начальники, те, что отнимают и раздают театры, не относились бы каждый к себе как к мессии, а к своим делам – как к миссии. Они не жалеют и больно бьют, а иногда и промаргивают художников-неборцов. С борцами-то как раз всё в порядке: они – свои, даже если в оппозиции, группа крови – та же. А вот неборцы – те чужие, как правило, всё о вечном, дурачки малахольные, а нам надо сейчас, «вчера было рано, а послезавтра – поздно».

И вот такой неборец Эфрос попадает в Театр на Таганке, в театр окрепших и закалённых в борьбе за место под солнцем людей. Представьте себе, что георгин по идиотской прихоти судьбы попадает в заросли крапивы. В этой истории нельзя искать виноватых. Нельзя учить крапиву цвести и пахнуть, у неё другие достоинства. Она выживает в тяжёлых условиях, кусается, растёт высоко и мощно, и из неё получается чрезвычайно полезный, полный витаминов крапивный суп.

Эфрос был другим. Когда он пытался стать борцом, эдаким крапивным георгином – ему это так не шло, что сразу становилось ясно: не его язык, не его метод, не его искусство, не его среда. Он потерял почву под ногами. И умер.

Может, кто-то сочтёт эту аналогию дерзкой, но я намеренно ставлю в один ряд (по качеству таланта, по весёлой лёгкости и естественности): Моцарт – Пушкин – Эфрос. Пушкин тоже иногда воображал себя борцом: и руку тренировал тяжёлой тростью, и стрелять учился, фехтовал здорово. И ребячески высоко ценил эти умения в себе ещё и потому, что они были непреходяще важными в глазах света, который он уважал непонятно за что. Насколько же этот борец оказался ранимым и не защищённым от грязной сплетни, от того, как он выглядит в глазах света, от пошлейшей насмешки, пусть даже воображаемой! Вот и Эфрос поднимал тяжести и иногда воображал себя борцом, чувствуя, наверное, что на земле, где он живёт, это качество необходимо.

Я всё ищу определение эфросовскому дару. Мне всё время хотелось его каким-то словом назвать. И теперь я знаю: талант Эфроса был грациозен. В живописи есть борец – Микеланджело, и не борец – Модильяни, и в музыке есть борец Бетховен, но есть и Моцарт – не борец. Да и в режиссуре мы знаем борца Ефремова и вовсе не борца Эфроса. И нет необходимости уничтожать одних, чтобы жили другие. Хотя по какому-то дьявольскому закону грациозный талант, идущий своей дорогой, погибает первым. Ибо он – мешает, ибо он – бесконечный и мягкий упрёк всем кусающимся, царапающимся и крикливым. Но ничего, ничего… «Ни словечка, ни улыбки – немота. Но зато… дуэт для скрипки и альта», – как в стихах Давида Самойлова о Моцарте.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу