Над первыми рядами зрительного зала нависает помост в виде полукольца. Вместе со сценой он образует круг, по которому прогуливаются заключенные. Но на этом узком помосте, нависшем над залом, как над бездной, на котором так легко оступиться, оказываются и другие персонажи, которых зритель вынужден сопоставить с арестантами. В этот круг, в этот страшный «хоровод» оказываются вовлечены все.

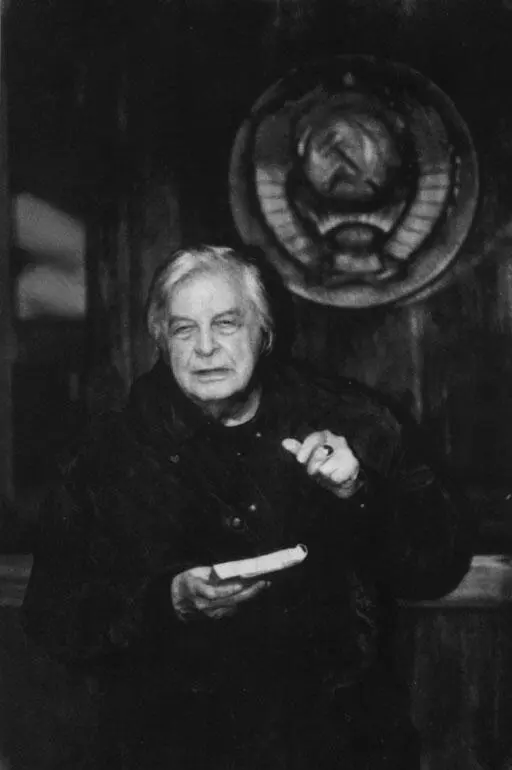

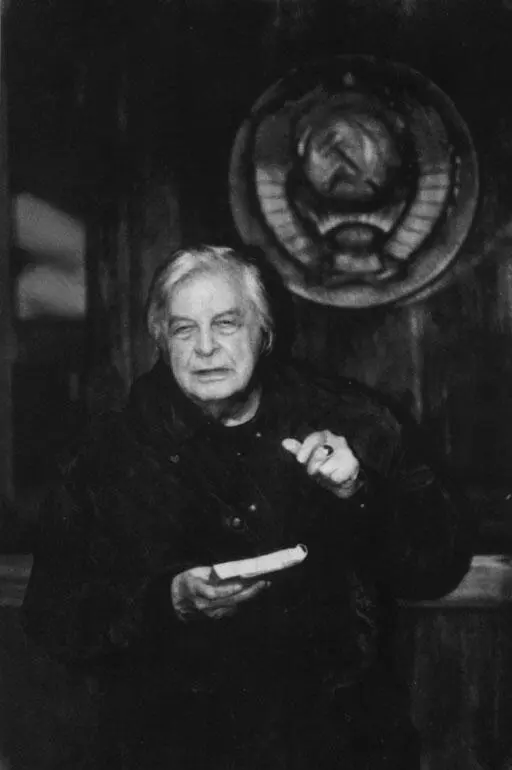

Внизу, где полагается быть фундаменту всего этого мироусторойства, – темнота зала, та самая «бездна». Время от времени из нее слышится голос и в освещенном проходе зрительного зала мы видим постановщика спектакля Юрия Любимова, сидящего за режиссерским столиком. Направляясь к сцене, он становится повествователем и в то же время остается актером с явно выраженным отношением к развивающемуся действу. В следующее мгновение изменяется интонация, возникает акцент, и перед нами уже – Всесильный. Но и в эти моменты актер заметно отделен от персонажа, прежде всего, благодаря нескрываемому сарказму исполнителя по отношению к своему герою. Странновато, конечно, звучит слово «исполнитель» по отношению к Любимову, но в данный момент он – актер, исполняющий роль одного из героев спектакля, пусть и поставленного им как режиссером. Вообще же в спектакле актер Любимов играет, как минимум, три роли: повествователя, Сталина и режиссера. Любимов неоднократно объяснял, что взялся играть роль Сталина, поскольку у него накопилось много материалов о вожде народов. Пусть так. Но спектакль с первых же мгновений обнаруживает и другие, едва ли не более важные резоны. В начале действия Любимов сидит за своим столиком в проходе зрительного зала. Обращается к помощнику и руководителям отдельных цехов, спрашивая, все ли в порядке, все ли готовы, т. е. предстает перед нами именно как режиссер, сочинивший идущий спектакль. Тем самым театр как таковой становится одним из героев представления.

И за режиссерским столиком по ходу действия оказывается то режиссер, то вождь народов. Тот и другой в данном случае – персонажи спектакля, которых играет актер Любимов. И они немедленно рифмуются: режиссер, автор спектакля, и вождь, тоже своего рода режиссер, автор этого мира тюремной демократии и демократической, для всех то есть, тюрьмы, преобразующий действительность по своему усмотрению. (В спектакле, кстати, звучит реплика выражающая эту страсть тирана: «Ты скажешь – а люди чтобы делали, ты укажешь – а люди чтобы шли… выше этого – ничего нет. Это – выше богатства».) Но рифма тут же выявляет и пропасть между ними, обнаруживая полюса реализации человеческих возможностей. С одной стороны оказывается свободная театральная игра, с другой – игра, где люди играют роли, навязанные тираном.

В романе главы, посвященные собственно Сталину, расположены подряд, компактно. В спектакле связанные с Властителем сцены чередуются с другими эпизодами, словно цепью пронизывая происходящее. Учащенный ритм его появлений в начале спектакля – по ходу действия сменяется более разреженным, но не ослабевающим. Напротив, после нарушения уже воспринятой зрителем мерности действие становится еще более напряженным, остальные эпизоды идут в том числе под знаком ожидания очередных сцен с вождем, который будто затаился, но, понятно, не дремлет. По ходу спектакля он почти не поднимается на сценическую площадку. Действует внизу, словно в преисподней. Философствует. Например, о толпе: «Сколько ее в одном месте убудет, столько в другом прибудет. Так что беречь ее нечего». Беседует с пособниками. Точнее, произносит монологи. Совершенствует свою адскую машину: «Десять лет – это школа, а не тюрьма… у кого усы пробиваются – двадцать пять! Молодые! Доживут!». В его твердых, размеренных, поучающих интонациях, в жестко указующих жестах сложенной в щепоть кисти руки, с чуть согнутым указательным пальцем – уверенность в истинности любого своего суждения, которая не терпит возражений. На лице – то и дело возникает гримаса презрения, особенно когда он, обращаясь в зрительный зал, рассуждает о народе. Червь сомнения, грызущий «солженицынского» вождя в мучительные ночные часы, значительно меньше интересует Любимова.

Шарашка. Сталин – Ю. Любимов.

Его герой вступает в полемику со своим предшественником, но благодаря монументальным интонациям и «надмирности» бдений в «преисподней» – неожиданно уподобляется белому каменному идолу, нависающему над происходящим. Мир оказывается будто проткнут осью идол-идол, вокруг которой его, израненного, исковерканного, заставляют вращаться. Верх и низ перепутаны. Мир лишен ориентации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу