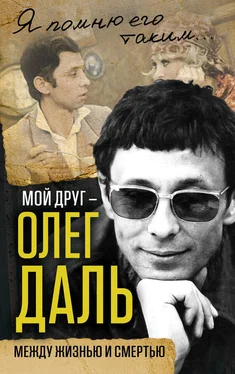

Ближе к Новому году, в конце семестра, Олег Иванович дал задание по актерскому мастерству: сделать наметки композиции по Гоголю, которым мы уже непосредственно занимались. Это можно было делать индивидуально либо объединившись по несколько человек.

Поскольку все мы были очень разными, то полного согласья между товарищами в творческих экзерсисах не было, хотя существовало несколько групп, которые пытались что-то сделать по учебным заданиям. Здесь еще играло роль и то, что некоторые из нас жили в общежитии ВГИКа, и нам было легче, поскольку мы волей-неволей были вместе. А москвичи жили порознь и были более обособлены. Андрюша Добровольский, например, всегда «ходил сам по себе».

Было у нас несколько версий этой постановки. Одна из них – «таганковская», что означало интерпретировать Гоголя под некие социально-политические реалии нашего времени. Сохранившийся конспект работы Андрея схож по композиции с тем, что он пытался делать на площадке: его рукопись имеет конкретный подтекст ситуации, в которой мы находились во время учебы, когда он ставит себя на место Поприщина в образе некоего автора или режиссера – Поприщин же оставляет записки. И отсюда – в и дение мастеров Алова и Наумова героями этого наброска, хотя потом их образы наверняка были бы «замаскированы».

На занятиях Олег Иванович высказал именно такую мысль:

– Есть такой автор – Поприщин, через записки которого эту идею и надо решать…

Честно говоря, не помню его реакции, но общее мнение курса было, что не нужно идти настолько напролом и доносить аллюзии до «героев», увлекшись тем, что мы сами были и авторами, и исполнителями. В общем, это была такая фига в кармане, так что сей вариант не прошел.

Вообще у нас на курсе была демократия. Точнее – видимость демократии. В конце концов, Олег Иванович подводил нас к чему-то и, конечно, мы прислушивались к его мнению. Но мы не успели понять, чего бы он хотел, а чего – нет. Все, что он успел нам передать, – это некое направление, в котором он хотел, чтобы мы шли. А ничего конкретного сказано не было. И композиция «Клочки из записок сумасшедшего», которую Олег Иванович написал, нам не была известна целиком! Он отодвигал этот момент и хотел сначала дать нам возможность раскрыться. Поэтому демократия на курсе была в том плане, что, выясняя общее мнение, мы больше говорили на повышенных тонах, чем делали. Особенно на стадии знакомства.

Потом это повторялось из раза в раз. Крепко мы все столкнулись на «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова, когда у каждого из нас были свои куски романа, которые не состыковывались. Это было через год после смерти Даля и продолжалось в течение двух лет.

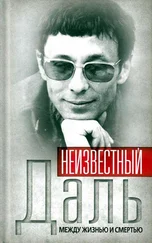

Но самое интересное, что все крутилось вокруг одного и того же: автор и власть, автор и обстоятельства, автор и его внутреннее «Я». И – невозможность прорваться к некой самореализации. Это и в Поприщине, и в «Мастере», и у самого Даля, и у Алова с Наумовым.

Тема Автора и Власти – то, вокруг чего мы все время вертелись, как земля вокруг своей оси, решая ее разными способами, вплоть до рассмотрения противостояний через половой инстинкт. Сейчас можно с улыбкой смотреть на это, но тогда это был сознательный конфликт.

Услышав, что нам непонятно, как ставить Гоголя, что у нас нет личной ассоциативной привязки к Гоголю, Даль стал идти в другом направлении. Он писал: «Думать о судилище в сумасшедшем доме над Гоголем, Булгаковым, Шекспиром и Достоевским». Этого вообще не было в начале наших разговоров о Поприщине и «Записках сумасшедшего». И добавляет: «Двинуть их по другому пути. Постепенно уходить от конкретно Гоголя».

Далее: «Обязательно балет».

О балете надо сказать особо. Дело в том, что Даль был человеком чрезвычайно пластичным. По-моему, в нашем предновогоднем каламбуре-зачете был даже балетный номер. Во всяком случае, некая пародия на балет – бессловесная пантомима, к которой Даль все время возвращался и в этюдах, – оттого, что нам слова очень сложно давались и мы вообще их не любили. И до сих, признаюсь честно, мучаюсь, снимая «разговорную» картину. И у меня хрустальная мечта снять фильм, где будет одно слово. Или вообще ни одного – немой!

Затем у Даля: «Князь и Фердыщенко». Для меня это совершенно непонятные пока вещи, хотя в 1980-м я и знал, что там должна быть пантомима. Олег Иванович несколько раз об этом говорил и подчеркивал: «И – обязательно балет!». Что он под этим подразумевал?! Видимо, что надо ввести пластический ряд, может быть, даже танец. Во всяком случае, замыслы Даля по поводу «Записок сумасшедшего» для нас оставались загадкой, но очень интересно, что же он хотел сделать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь. Том 2 [СИ]](/books/393133/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)