Барабан стабилизатора вращается равномерно и полностью устраняет неравномерность движения плёнки в звуковом блоке.

Небольшая, но яркая электрическая лампочка-осветитель бросает через узкую щель и микрообъектив пучок света на плёнку. Микрообъектив превращает его в тонкую световую «чёрточку». Эта чёрточка, называемая «читающим штрихом», просвечивает фонограмму движущейся плёнки и падает на фотоэлемент, возбуждая в нём электрический ток. Мы уже знаем, что этот ток будет менять свою силу в зависимости от яркости светового луча, падающего на фотоэлемент.

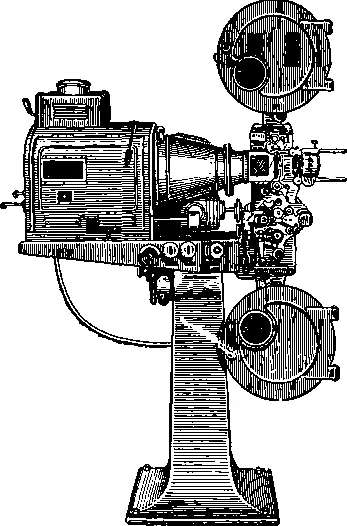

Рис. 28. Современная звуковая кинопроекционная установка, выпускаемая нашей промышленностью.

Применяющиеся в современных звуковых кинопроекционных аппаратах, фотоэлементы представляют собою очень миниатюрные электрические приборы, размер которых не превышает спичечной коробки.

Возникающие в фотоэлементе электрические токи направляются в усилитель, а оттуда — в громкоговоритель, превращающий колебания электрического тока в звуковые. Так устроена и работает современная звуковая киноустановка (рис. 28).

1. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВИДИМЫЙ МИР

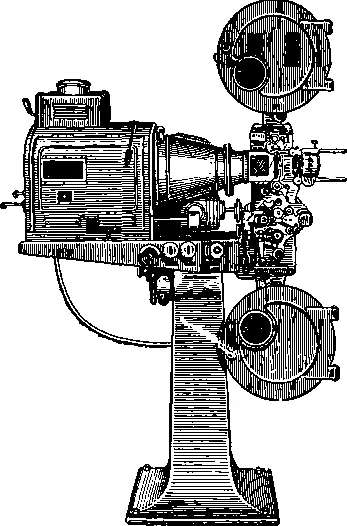

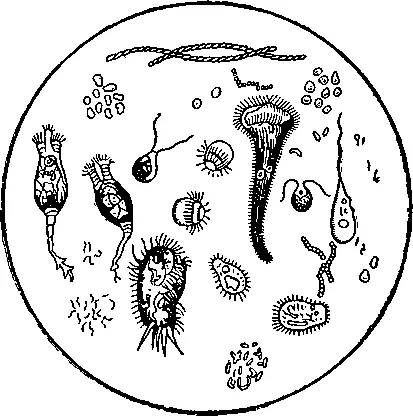

Взгляните на каплю воды. Ничего особенного вы в ней не увидите. Но посмотрите на ту же каплю через микроскоп. Перед вами откроется огромный невидимый ранее мир (рис. 29).

Как показать этот мир большому числу людей, скажем, слушателям какой-либо лекции? Микроскоп для этой цели слишком неудобен. Ведь в него может смотреть лишь один человек. Сколько же потребуется времени, чтобы каждый из присутствующих на лекции хорошенько познакомился с жизнью в капле воды!

Не годится для этого и проекционный фонарь. С его помощью на экране показываются только неподвижные картины.

Рис. 29. Капля воды, увеличенная под микроскопом.

Представьте себе, что преподаватель или лектор хочет рассказать о фагоцитозе — замечательном открытии великого русского учёного И. И. Мечникова. Фагоцитоз — это очень важное и интересное явление, происходящее в организме человека. Когда, например, человек занозил руку, в его организм вместе с занозой проникают микробы. Они могут принести вред человеческому организму. Тогда из ближайших кровеносных сосудов к занозе устремляются крохотные тельца, находящиеся в крови, — лейкоциты. Они бросаются в бой с вредными микробами и уничтожают их. Этот процесс и называется фагоцитозом.

Представить себе мысленно борьбу лейкоцитов с микробами трудно. Чтобы понять сущность этого явления, надо видеть его воочию каждому слушателю лекции. Но как это сделать? Ведь здесь не помогут ни микроскоп, ни проекционный фонарь.

Ну, а если лектор желает показать слушателям возбудителей заболеваний? Тут уже не может быть и речи о микроскопе. Ведь из-за опасности заражения многие из микробов нельзя принести в лекционный зал в живом виде.

А сколько есть труднодоступных, невидимых простым глазом явлений, которых подолгу дожидается учёный, не отводя глаз от микроскопа! Таковы, например, рост и деление клеток и т. д.

Как наглядно рассказать обо всех этих интересных явлениях широкой аудитории?

Во всех этих случаях на помощь приходит кино. На плёнку можно заснять всё то, что видел учёный в микроскопе в течение долгих дней. Благодаря кино самые сложные исследования учёных стали доступными каждому. И теперь нередко на научных собраниях и съездах, на популярных лекциях учёные подтверждают свои слова показом фильмов.

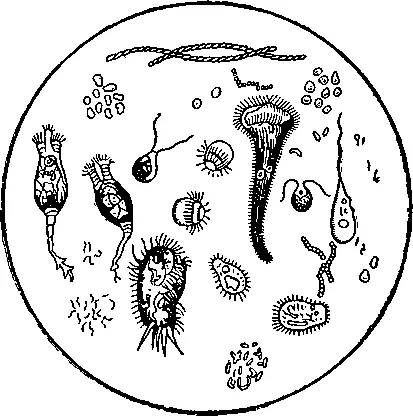

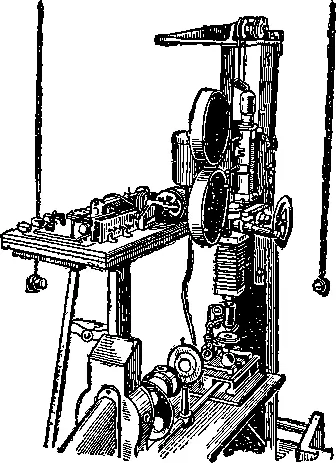

Каким же образом можно заснять на киноплёнку что-либо невидимое глазу, например микробов? Для этого объединяются в одну установку киносъёмочный аппарат и микроскоп (рис. 30).

При этом учитывается, что каждый, самый незначительный толчок установки вызывает какой-то сдвиг наблюдаемого предмета; этот сдвиг увеличивается микроскопом в сотни, а иногда и в тысячи раз и даёт огромное искажение. Поэтому микрокиноустановку изолируют от всяких толчков, помещая её на большом массивном фундаменте. Этот фундамент делается из железобетона и углубляется в землю на несколько метров.

Рис. 30. С помощью этого аппарата производится микрокиносъёмка.

Читать дальше