С тех пор как впервые был проделан описанный опыт, прошло полстолетия. После этого было предложено много и других аппаратов для записи и воспроизведения звука с помощью электричества. Однако все эти аппараты, изготовленные в течение первых двух десятилетий нашего века, не давали ни хорошей записи, ни хорошего воспроизведения звука. Причина была в том, что ни микрофон, ни электрическая дуга не отличали звуки, близкие по силе и высоте. Поэтому при звукозаписи на светочувствительной плёнке получались искажения. Эти искажения усиливались ещё больше в процессе фотографической обработки плёнки.

Искажался звук и при его воспроизведении с киноплёнки Телефонная трубка была далеко не совершенным прибором. Изменения тока в ней, вызванные переменным освещением селеновой пластинки, были совсем незначительными. Звуки были слабыми, неотчётливыми. Да и сама селеновая пластинка не годилась для хорошего воспроизведения звука. Дело в том, что если селеновое сопротивление подвергается воздействию светового пучка, сила которого изменяется очень быстро, скажем, тысячу раз в секунду, то селен просто не успевает «отвечать» на такие быстрые изменения света. А это влечёт за собой грубые искажения звука.

Поэтому понадобилось ещё почти два десятилетия напряжённой работы в различных областях науки и техники для того, чтобы найти, наконец, высококачественный способ записи и воспроизведения звука в кинематографе.

В конце прошлого века выдающийся русский учёный А. С. Попов впервые осуществил передачу электрических сигналов на далёкие расстояния без проводов. Это замечательное открытие вызвало к жизни новую отрасль техники — радиотехнику.

Радиотехника и решила судьбу звукового кино.

Появились совершенно новые аппараты для усиления электрических колебаний, а также для превращения звуковых колебаний в электрические и обратно. Это были усилители, состоящие из радиоламп и трансформаторов, усовершенствованные микрофоны и громкоговорители, позволяющие усиливать звуки во много раз.

И вот теперь, с помощью этих новых приборов, стало уже возможным как записывать на плёнку очень слабые звуки, так и восстанавливать эти звуки с той громкостью, какая была необходима для больших помещений.

Однако одно было ещё несовершенным при воспроизведении звука. Необходимо было заменить селеновое сопротивление чем-то другим, каким-то новым приспособлением, которое обладало бы свойством мгновенно «отвечать» на малейшие изменения светового потока.

Такое приспособление было вскоре найдено.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАЗ

В конце прошлого века выдающимся русским физиком, профессором Московского университета, А. Г. Столетовым было впервые изучено новое необычайное явление. Вот в чём оно заключалось.

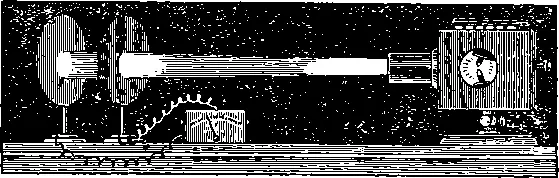

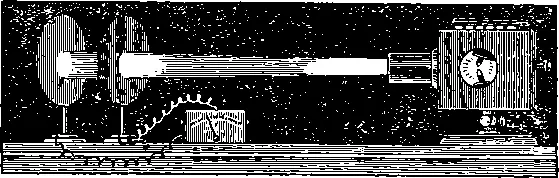

Поместите на небольшом расстоянии друг от друга полированную пластинку из цинка и металлическую сетку; соедините их с очень чувствительным электроизмерительным прибором — гальванометром (рис. 22). И вот, стоит вам теперь осветить цинковую пластинку электрической дугой, как стрелка гальванометра мгновенно отклонится, показывая, что в цепи возник электрический ток.

Рис. 22. Свет электрической дуги, направленный на цинковую пластинку, мгновенно вызывает появление электрического тока в цепи.

Поместите между металлической сеткой и гальванометром электрическую батарею, соединив её отрицательный полюс с цинком, а положительный — с медной сеткой. Стрелка гальванометра при этом останется неподвижной: между цинковой пластинкой и сеткой находится воздушный промежуток, и электрическая цепь, таким образом, разомкнута. Однако как только свет электрической дуги упадёт на пластинку из цинка, стрелка гальванометра отклонится! При этом в цепи появится ток значительно больший, чем в первом случае, без батареи. Воздушный промежуток, освещённый электрической дугой, уже не является препятствием для электрического тока.

Причина этого интересного явления вскоре была установлена. Оказалось, что под действием света, особенно его ультрафиолетовых лучей, из цинковой пластинки непрерывно вырываются отрицательные заряженные электрические частички — электроны, которые переносятся затем на металлическую сетку. Возникающий при этом ток был назван фотоэлектрическим, то-есть током, полученным в результате воздействия света (свет по-гречески называется «фотос»).

Читать дальше