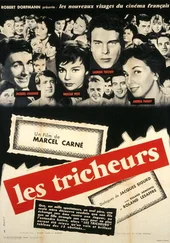

«Вы не настоящий преступник, а я не настоящий вымогатель», — говорит Риттон Лорану. И это верно. Несоответствие натуры человека его поступкам, психологический надлом впрямую связаны в картине с общей темой надлома времени. Война, с которой только что вернулся герой Лезаффра (видимо, война в Корее) и о которой он все время говорит, — эта периферийная, далекая война неуловимо изменяет вес масштабы. Люди опять живут на грани катастрофы. Убийству, за которое карают по закону, сопутствует вмененное в обязанность, предписанное теми же законами убийство. Герой, прошедший ад войны, легко решается на вымогательство не потому, что стал законченным мерзавцем, а потому, что пошатнувшееся бытие смешает нормы человеческого общежития. Границы между подлостью и благородством, злом и добром размыты, четкого морального критерия не существует. В конечном счете все виновны и все бессильны искупить свою вину.

Старый мотив Карне — мотив бессилия перед судьбой получает в картине новый призвук. Жизнь не щадит ни добрых, ни жестоких. Драма Терезы и Лорана не более ужасна, чем насильственная смерть Камиля, случайная гибель Риттона под колесами грузовика или трагедия парализованной мадам Ракен. Впервые персонажам, олицетворявшим в прежних фильмах дьявольские силы, дается право на страдание.

Удар, обрушившийся на мадам Ранен, неузнаваемо меняет ее облик. Разбитая параличом, лишившаяся дара речи, она, при внешней неподвижности, живет какой-то исступленной, бурной жизнью. Жгучая ненависть к убийцам светится в полубезумных старческих глазах. Лицо, похожее на маску, обретает неожиданную и зловещую значительность.

В сценах с Терезой режиссер неоднократно выделяет крупным планом это застывшее, немое, скорбно непреклонное лицо. Сосредоточенное, яростное чувство придает взгляду исполнительницы гипнотическую силу. Тяжелый, беспокойный ритм, далекая, звучащая в миноре музыка, таинственные отблески огня, горящего в камине за спиной старухи, поддерживают ощущение давящей безысходности.

...Меняя суть произведения Золя, Карне, однако, проявляет удивительное чувство атмосферы. Андре Базен, с высокой похвалой писавший о картине, недаром обращал внимание на «чудо мизансцен» — то чудо, «магия которого сильнее логики сценария» [152] “Le parisien libéré”, 10 novembre 1953.

. Осовремененный, романтизированный, переделанный Золя, несмотря ни на что, сохраняет в фильме «душу живу».

Внутренне напряженный, энергический язык романа, страсть, постепенно прорывающаяся сквозь бытовой покров натурализма, все нарастающая острота сравнений, грозный ритм находят на экране поразительно точный эквивалент. В статичности застывших кадров, во внешней медленности напряженного, внутренне лихорадочного ритма, в строгости гармонически уравновешенных, почти скульптурных композиций узнается стиль Золя.

Тайная, поднимающаяся из глубины смятенного сознания тревога пронизывает фильм. Она — в игре актеров, в музыке, в пластических и световых решениях, в деталях, нередко получающих (как и в романе) символический смысл.

В фильме Карне нет современного Парижа. Действие происходит в тихом католическом Лионе, на узкой улице, где жизнь течет примерно так же, как сто лет назад. Патриархальное мещанство, переезжавшее в романе из провинции в Париж, водворено обратно. Это позволило Карне оставить неприкосновенным почти все, что связано с характеристикой среды, образа жизни, обстановки, окружавшей персонажей. Пожалуй, перенос событий в наши дни даже усилил ощущение застоя, неизменности консервативного уклада.

Читателям Золя легко узнать в картине дом Ракенов: все эти старомодные, громоздкие вещи, теснящиеся в полутемных комнатах второго этажа; расшатанную винтовую лестницу, соединяющую верх с холодным, неуютным магазином; унылую конторку, за которой в сумерках белеет неподвижное лицо Терезы. Режиссер скрупулезно выбирает из романа подробности мещанской жизни. Тусклый быт, замкнутый в стенах лавки и квартиры, однообразно медленный ход дней, автоматизм привычек, бездуховность важны ему как почва, подготовившая драму. Натурализм Золя, лишенный своей физиологической основы, повернут бытовой и социальной стороной. Конкретный жизненный фундамент держит всю конструкцию картины. Символика утоплена в быту. И тем не менее глубинный пласт, столь важный для Карне, все время ощутим. Именно он и переводит на язык трагедии житейскую реальность.

Экранизация смыкается здесь со своим первоисточником. Символика, рождавшаяся, по словам писателя, из «гипертрофии правдивой детали», в такой же мере характерна для стилистики романа, как двуединство исключительного и обыденного — для его сюжета.

Читать дальше