1

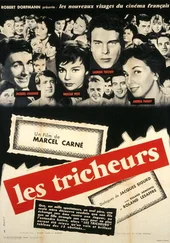

В 1936—1939 годах Габен был романтическим героем кинозрителей. Героем, воплотившим «популизм», бунтарство и растущую тревогу предвоенных лет. Он идеально соответствовал той быстротечной, насыщенной общественной и политической борьбой эпохе, когда к надеждам на разумное переустройство жизни уже примешивался привкус поражения. Начало этого периода было ознаменовано победоносной солидарностью рабочих, конец — войной. Уверенность, которую вселял Народный фронт, скоро сменилась беспокойством и предчувствием близкой катастрофы. Французы еще верили в духовное здоровье нации, в ее несломленную гордость. Но призрак надвигавшейся войны уже витал над Францией. Общественная атмосфера накалялась.

Габен с его лицом рабочего, душевной цельностью и трагедийной силой чувств стал в этой обстановке чем-то большим, нежели «герой кино». В момент, когда он встретился с Карне, он был уже «героем жизни» [46] См. об этом: Bolesław Michałek. Trzy portrety. str. 62.

.

Габену подражали, у него учились мужеству и самообладанию. Его признали все: рабочие, интеллигенты, чувствительные девицы, плачущие на дешевых мелодрамах, и рафинированные ценители прекрасного. Пожалуй, больше не было в истории французского кино периода, когда искусство — и притом искусство романтическое — так тесно прилегало к современности.

В те годы, после фильмов Дювивье с участием Габена («Мария Шапделен», «Бандера», «Славная компания», «Пепе ле Моко»), после триумфа знаменитой ленты Ренуара «Великая иллюзия», где Жан Габен играл роль лейтенанта Марешаля, возникло обобщенное понятие «габеновского образа». Оно вмещало многое: тип «пролетарского героя», простого парня с грубоватой внешностью и чистым сердцем; душевную устойчивость, надежность; цельность характера; суровый лаконизм игры и внутреннее напряжение.

Реальный, близкий зрителям, прочно стоящий на земле габеновский герой, при всей своей конкретности и простоте, был личностью духовно исключительной. Его недаром называли персонажем современной мифологии. Он воплощал одновременно идеал мужчины, силу мужественной, прямой души и тщетность человеческих усилий.

Искусство «поэтического реализма» обычно связывают прежде всего с именем Карне. Да и сам термин утвердился после «Набережной туманов». Однако направление, которому Карне придаст законченность и трагедийную окраску, формировалось раньше. В первых звуковых картинах Ренуара («Сука», «Будю, спасенный из воды», «Мадам Бовари»), в «Большой игре» Фейдера, «Аталанте» Жана Виго, в фильмах, поставленных в 1934—1936 годах Жюльеном Дювивье, уже существовали черты школы. Мир, возникавший на экране, был житейски достоверным, и в то же время возбуждал игру воображения. За видимостью повседневного скрывались беспокоящие и непознаваемые силы. В тоске «Большой игры», в лиризме «Аталанты» было что-то завораживающее: тревожное и вместе примиренное. Казалось, взяв кусок реальной жизни, авторы очертили некий круг, произнесли магическое заклинание — и самые обычные детали быта обрели загадочность, убогая среда стала таинственно значительной.

«Это особый стиль, который называли французским «реализмом», — говорил впоследствии Жан Ренуар. — На самом деле здесь сквозь оболочку реализма пробивалось поэтическое восприятие действительности» [47] Цит. по кн.: Armand-Jean Cauliez. Jean Renoir. Paris, Ed. universitaires, 1962, p. 127.

.

Образ, который создавал Габен, был неразрывно связан с этой школой французского кино. «Актер ...играющий «как в жизни». Как в покрытой тайной мечте о жизни»,— писал о нем Превер [48] Стихотворение «Жан Габен».

.

После успеха в фильме Дювивье «Бандера» (1935, по роману Пьера Мак Орлана «Легионер») Габен отбросил прежнее скептическое отношение к кино. Герои Мак Орлана помогли ему найти свой стиль. Их неустроенность, тоска по чистоте, романтика бродячей, одинокой жизни и разъедающая проза нищеты были близки Габену. Он неожиданно открыл, что странность человеческой судьбы, смешение реального и ирреального, фатальное предчувствие конца — мотивы, постоянно повторявшиеся в творчестве писателя, могут достичь в кино большого драматизма.

«...«Бандера» заставила меня пересмотреть мои позиции, — вспоминает актер. — Я начал относиться к выбору сюжетов, авторов и режиссеров очень внимательно. С тех пор я непосредственно участвовал во всех этапах подготовки моих фильмов» [49] Gabin: Je suis comme ça. “Humanité Dimanche”, 4 octobre 1964.

.

Читать дальше