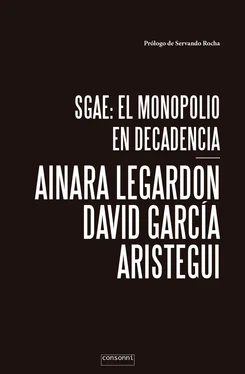

Este libro no está dirigido tan solo a músicos y a la comunidad creativa, tampoco únicamente a juristas, aunque esperamos que más de uno disfrute de su lectura con interés. Está dirigido a la ciudadanía en general, que inevitablemente también tiene relación con las entidades de gestión.

Nuestra perspectiva ha cambiado a medida que el libro se desarrollaba. En un principio no pensábamos plasmar un punto de vista tan crítico, pero sencillamente, a medida que la investigación tomaba forma, nos volvíamos más suspicaces. Las piezas no encajaban teniendo en cuenta solo las explicaciones “oficiales”. Han sido necesarias grandes dosis de escepticismo y reflexión, posicionándonos como afectados.

La imagen que entidades como SGAE y empresas gigantes como Google/YouTube quieren proyectar ya se difunde a través de sus canales, y tienen muchos y muy poderosos. Lo que las grandes corporaciones quieren transmitir ya se apresuran a comunicarlo a través de sus notas de prensa y sus power points. Pero la visión de los titulares de derechos, desde la trinchera, nunca se había puesto negro sobre blanco. Un libro como este no existía hasta ahora.

“¿Derechos de autor…?” Esa pregunta que se hizo Ainara cuando le hablaron de SGAE por primera vez sigue estando en el aire para la mayoría de los creadores y del público. La formación, por tanto, es esencial.

Si a 100 músicos se les preguntara si saben cómo registrar el nombre de un dominio en internet para promocionarse, entre un 80 y un 90 por ciento dirían que sí. Sin embargo, si se les preguntara cómo inscribir su música en el Registro de la Propiedad Intelectual, o en una sociedad de autores, muchos menos responderían a la pregunta correctamente, y un porcentaje aún menor sería incapaz de describir, por ejemplo, cómo fluye el dinero en las plataformas de streaming.

Esta cita es un extracto del estudio realizado en 2015 por el Instituto para el Emprendimiento Creativo, dependiente de Berklee College of Music (Estados Unidos), con el objetivo de “aumentar la transparencia, reducir la fricción y promover la justicia en la industria musical”. Entre sus conclusiones se encontraban importantes iniciativas educativas: talleres globales relacionados con los flujos de pago, la transparencia y las operaciones de la industria musical.

Esa transparencia parece que no interesa a los agentes que ostentan la posición más fuerte en la industria de la música: ni a discográficas, ni a mánagers, ni mucho menos a las editoriales. Tampoco a las entidades gestoras ni a otros intermediarios. La manida expresión “la información es poder” cobra todo su sentido en este contexto. Esta situación no conoce fronteras, e incluso la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, Farida Shaheed, informaba en 2014:

Dado el desequilibrio de conocimientos jurídicos y capacidad negociadora entre los artistas y sus editores y distribuidores, los Estados deben proteger a los artistas de la explotación en el contexto de la concesión de licencias de derechos de autor y el cobro por esos derechos.

Los creadores se encuentran en una situación vulnerable, con habituales posiciones de negociación muy débiles, lo que provoca que acaben firmando contratos de larga vigencia y en condiciones muy desfavorables para ellos. En efecto, así lo remarca la Doctora en Derecho Mª Asunción Esteve Pardo:

El autor individual no cuenta con el apoyo económico ni con el respaldo institucional que tienen las empresas [...] con las que celebra habitualmente sus contratos. Esta y no otra es la razón por la que tales contratos presentan cláusulas abusivas o fraudes de ley. La Ley de Propiedad Intelectual ofrece al autor más que suficiente tutela jurídica al ceder los derechos sobre sus obras. El problema es que la realidad del mercado se impone al negociar y el autor individual no tiene poder para exigir los límites y condiciones que la propia ley impone a sus cesiones de derechos. Caben dos soluciones: la denuncia reiterada ante los tribunales de contratos de derechos de autor que incumplen la LPI [Ley de Propiedad Intelectual] o presentan condiciones abusivas (solución más que utópica por los propios riesgos que ello genera al autor de cara a celebrar futuros contratos) o bien el recurso a las asociaciones de autores o a la gestión colectiva para lograr el ya viejo lema de que “la unión hace la fuerza” a la hora de negociar 6.

EL PEZ QUE SE MUERDE LA COLA

La inmensa mayoría de los músicos necesitan combinar su actividad musical con otros trabajos. Es una realidad que deja patente la precarización del empleo en el ámbito artístico. Los creadores se ven obligados a realizar verdaderos malabares vitales para conciliar el empleo que les da de comer con el trabajo que verdaderamente les alimenta. “Dedicados a la música durante décadas, seguimos siendo ilegales y conformándonos con evitar lo peor [...] Denunciamos irregularidades y el resultado es perder oportunidades profesionales para siempre”, rezaba el editorial de la revista musical Rockdelux “¿Música, trabajo? Perseguidos por nuestra sombra” 7. El asunto constituye un círculo vicioso en el que las instituciones, la actual normativa en materia de Seguridad Social (además de su irregular aplicación) y las entidades de gestión tienen mucho que ver.

La primera vez que a Ainara le enviaron una comunicación como socia de “Pequeño Derecho” entendió que esa denominación se debía a que recaudaba poco o a que formaba parte de un colectivo de autores “pequeños”. Aunque, como tal, no haya autores “pequeños” y “grandes” en SGAE, tampoco existe la democracia en el sentido de “un socio, un voto”. El número de votos, e incluso la posibilidad de asistir a las asambleas, depende de la recaudación. Es decir, los socios con mayor número de ingresos son los que más peso y poder de decisión ostentan dentro de la entidad. Otro de los factores que afecta a la fórmula de ponderación del voto es la pertenencia a un determinado Colegio. Los letristas y compositores, como Ainara, pertenecen al llamado Colegio de “Pequeño Derecho”, que paradójicamente es el que mayor número de socios congrega 8.

Lo cierto es que, unida a la poca representación de los socios (según la Secretaría General de SGAE, el porcentaje de socios con derecho a voto en 2016 es del 18,01%), hay una clara reticencia a tomar parte en las asambleas y votaciones en las que se decide el rumbo de este modelo de gestión. Aparentemente la mayoría de autores no quieren formar parte de este sistema. Incluso nosotros, antes de involucrarnos a fondo en el activismo relacionado con los derechos de autor, y aun teniendo voz y voto, tampoco habíamos participado en la toma de decisiones. Las cifras no son alentadoras: en la última Asamblea de SGAE, de los 117.509 asociados, tan solo participaron con su voto 441 (que acumulan 8.433 votos en total). Eso significa que, de todos los socios de SGAE, solo participó en la última toma de decisiones la ridícula cifra del 0,38% del total de socios (o lo que es lo mismo, el 2,07% de los socios con derecho a voto).

Es el pez que se muerde la cola. La mayoría de autores no pueden abandonar su puesto de trabajo (el “otro” al margen del musical) un jueves por la tarde para desplazarse a una asamblea que se celebra en otra ciudad distinta a la suya, costeando de su propio bolsillo los gastos de desplazamiento y dietas. Esa es una de las razones por las que no van a votar. Bueno, esa y que no tienen derecho a voto por no recaudar lo suficiente.

Nosotros estábamos allí, ejerciendo nuestro derecho a la palabra y al voto en la última Asamblea General en la que, por cierto, se aprobó la reforma estatutaria que permitió que SGAE, con un año y medio de retraso, se adaptara a la ley 9. También estaban allí todos los representantes de las grandes editoriales. Ellos no desprecian la ocasión de alzar su voz y ejercer su poder de decisión. Tal vez por ello sí que existan, y vayan a seguir existiendo, “grandes” y “pequeños”.

Читать дальше