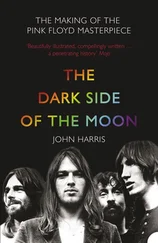

Pink Floyds Laufbahn als Aufnahmekünstler begann im Jahr 1967. Seit damals haben sie allein 30 Millionen Exemplare ihres Albums von 1973, Dark Side of the Moon, verkaufen können. Trotz allem drohten ihre öffentlich ausgetragenen bandinternen Konflikte mitunter ihre künstlerischen Leistungen zu überschatten. Seit 24 Jahren hatten sie nicht mehr als Vierergespann gemeinsam auf einer Bühne gestanden. In der Zwischenzeit hatte das Trio Gilmour, Wright und Mason weiterhin als Pink Floyd Platten veröffentlicht und Tourneen absolviert, während der vormalige Bassist der Gruppe, Roger Waters, der auch als produktivster Songwriter und allgemein anerkannter kreativer Anführer fungiert hatte, von außen seinen Unmut darüber kundtat. Einmal verkündete er sogar, dass seine vormaligen Kollegen quasi sein Kind in die Prostitution verkauft hätten: „Und das werde ich ihnen niemals verzeihen!“

Vergebung mag zwar nicht auf dem Tagesprogramm gestanden haben, doch galt für diesen einen Tag eine Art Waffenstillstand zwischen den vier Musikern. Pink Floyd hatten seit 1994 kein Album mehr aufgenommen. Unter normalen Umständen hätte es einen beschwerlichen Prozess dargestellt, die Band, die Gitarrist David Gilmour als „schwerfälligen Giganten, der sich kaum aus seiner Starrheit holen lässt“, zu reaktivieren. Doch der gute Zweck und Geldofs Expertise als Überredungskünstler ermöglichten es, dass gerade einmal drei Wochen zwischen Gilmours zögerlicher Zusage und dem Auftritt der reformierten Pink Floyd im Hyde Park vergingen.

Um 22 Uhr 17 betritt Großbritanniens größtes Fußball-Idol, David Beckham, die Bühne, um Großbritanniens größtes Pop-Idol, Robbie Williams, anzukündigen. Robbies Stimme ist merklich angeschlagen, doch er schlüpft mühelos in seine Rolle, die zu gleichen Anteilen aus Teenieschwarm und Slapstick-Komiker zu bestehen scheint. Er legt sich fürwahr ins Zeug und man kann sich nur schwer vorstellen, dass sonst noch irgendwer das Publikum so für sich einnehmen würde können. Die Situation verheißt jedenfalls nichts Gutes für den nächsten Act, The Who. 1964 hatte sich „My Generation“ von The Who für Pink Floyds Drummer Nick Mason, der damals am Regent Street Polytechnic Architektur studierte, als eine Art Offenbarungserlebnis erwiesen: „Ja, das ist es, was ich machen möchte.“ Nachdem bereits zwei der ursprünglichen Besetzung das Zeitliche gesegnet hatten, liegt es nun an den verbliebenen Mitgliedern Roger Daltrey und Pete Townshend sich mithilfe von ein paar Begleitmusikern durch „Who Are You“ und „Won’t Get Fooled Again“ zu ackern. Sie scheinen das Publikum zu ignorieren und Pete Townshend, der sich hinter undurchsichtigen Sonnenbrillen verbirgt, vermeidet sogar jeglichen Augenkontakt. Ihre musikalische Darbietung ist makellos und vermittelt ansatzweise gar die glorreiche Widerborstigkeit vergangener Zeiten, doch ist ihr Auftritt auch schon wieder vorüber, noch bevor er richtig begonnen hat.

Der Event läuft nun schon seit fast zehn Stunden und der Park ist in tiefschwarze Dunkelheit getaucht. McCartney soll das Abschlusskonzert der Veranstaltung bestreiten und hinter den Kulissen werden vermutlich bereits die Decken für jene ausgepackt, die sich entschlossen haben, die Nacht unter den Sternen zu verbringen. Ohne jedes Intro oder irgendeine Ankündigung durch einen Prominenten erklingt um 22 Uhr 57 ein unheimliches, aber vertrautes Geräusch im Park. Plötzlich verziehen sich die Roadies von der Bühne in den Backstage-Bereich. Die Intensität des Geräuschs nimmt zu. Es ist ein beständiger, metronomischer Pulsschlag. Suchscheinwerfer schwenken über das Publikum und die Videoleinwand auf der Bühne wird in Betrieb genommen. Der Pulsschlag wird immer lauter. Schließlich ertönt eine Stimme: „I’ve been mad for fucking years.“ Es handelt sich dabei um einen Kommentar eines Roadies der Band, der fast 30 Jahre zuvor in den Abbey Road Studios mitgeschnitten wurde. Darauf folgt das ominöse Schwirren der Rotorblätter eines Hubschraubers, der Klang einer Registrierkasse sowie zusammenhangloses Gelächter. Diese Geräuschkulisse läuft in Endlosschleife, bevor sie in einen langgezogenen, hysterischen Schrei mündet, der auch das Ende des allerersten Tracks von Dark Side of the Moon, „Speak to Me“, markiert. Zuerst scheint der markerschütternde Schrei noch an Intensität und Lautstärke zuzunehmen. Dann erklingen die ersten beruhigenden Takte von „Breathe“. Als die Suchscheinwerfer gedimmt werden und die Bühne in hellem Licht erstrahlt, können die Konzertbesucher zum ersten Mal die vier Männer, die auf der Bühne stehen, genauer sehen. In einer kuriosen Umkehr des Dogmas aus Der Zauberer von Oz, „nicht hinter den Vorhang zu blicken“, konzentriert sich unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf diese vier Männer. Die Bilder von vertrauten Pink-Floyd-Motiven, die hinter ihnen über die Videoleinwand ziehen, vermögen es nicht, uns von der Gruppe abzulenken. In der Vergangenheit hatte die Band in ihrer Anonymität geschwelgt.

Mit ihrer zunehmenden Popularität waren auch ihre Bühnenaufbauten immer größer geworden, um das Publikum von den vier unscheinbaren, langhaarigen Männern auf der Bühne abzulenken. Ab 1980 traten sie hinter einer speziell angefertigten Mauer auf, was Roger Waters’ hochmütigem Protest gegenüber der entmenschlichten Natur der Musikindustrie geschuldet war. Als Gilmour dem „schwerfälligen Giganten“ in den Achtzigern und Neunzigern neues Leben einzuhauchen versuchte, umgaben sich die drei verbliebenen Mitglieder mit jüngeren Studiomusikern und tänzelnden Hintergrundsängerinnen und verbargen sich hinter einer Lasershow, vor der auch ein Steven Spielberg seinen Hut gezogen hätte.

Heute Abend wirken Pink Floyd jedoch verblüffend real. Sie erinnern an eine leger gekleidete Gruppe von Geschäftsleuten, die den 50. Geburtstag bereits hinter sich gelassen haben – fast so, als ob sie sich in einem Clubhaus versammeln und nun darauf warten würden, dass der Regen nachließe, damit sie sich auf den Golfkurs begeben könnten. Allerdings würden ihre verwaschenen Jeans die Kleidungsvorschriften des Clubs dann doch ordentlich strapazieren.

Im Hintergrund trommelt Nick Mason, dessen Gesichtsausdruck sich irgendwo zwischen akribischer Konzentration und einem wissenden Lächeln eingependelt hat, auf sein Schlagzeug ein. Als Autor eines jüngst erschienenen Buchs über die Band steht Mason mittlerweile am ehesten im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und ist am geübtesten im Umgang mit den Medien. Die Wunde, die durch seine Entscheidung, nach dem Ausstieg seines engen Freundes Roger Waters bei der Band zu bleiben, geschlagen wurde, ist gerade erst verheilt. Der selbsternannte Diplomat der Band (später bezeichnete er sich gegenüber Journalisten als „Kissinger der Rockmusik“) war auch ein wichtiger Unterstützer Geldofs bei den Verhandlungen gewesen, die schlussendlich zur Reunion führten. Mason hatte sein Architekturstudium 1966 abgebrochen, als Pink Floyd ihren ersten Management-Deal unterzeichneten. Falls sich der Posten als Schlagzeuger in einer Rockband doch nicht ausgezahlt hätte, hätte er ebendieses Studium wieder fortgesetzt. Mittlerweile – drei Jahrzehnte später – gehören der Walrossschnauzer und die langen Haare, die in den Siebzigerjahren sein Markenzeichen waren, längst der Vergangenheit an. Stattdessen ähnelt der glattrasierte, 60-jährige Schlagzeuger mit den etwas hängenden Backen und den nach wie vor vollen, aber kurzgeschnittenen grauen Haaren dem Architekten, der er fast geworden wäre. Sein Hemd wirft ein paar Falten, was nahelegt, dass es frisch aus der Verpackung stammt.

Auf der linken Bühnenseite beugt sich Richard Wright über seine Keyboards. Er trägt eine dunkle Leinenjacke über einem weißen Hemd. Sein leicht zerknautschtes Äußeres verleitete einen Beobachter einst dazu, ihn mit einem „inzwischen mittellosen ehemaligen Meister-Jockey“ zu vergleichen. Auch er hatte sich eine Zeitlang der Architektur gewidmet und strahlt immer noch das Flair eines Künstlers aus. In Wahrheit wirkt er mehr wie ein halbpensionierter Rockstar aus den Siebzigern als sein trommelnder Bandkollege. Wright, ein begnadeter Musiker, hat sich aufgrund seiner schweigsamen Art und der starken Persönlichkeiten, die ihn umgaben, vorrangig in der zweiten Reihe bei Pink Floyd wiedergefunden. 1979 musste er es sich gefallen lassen, von Roger Waters aus der Band geworfen zu werden, da er Waters zufolge nicht ausreichend zum aktuellen Album der Band, The Wall, beigetragen hätte. In weiterer Folge durchlebte Wright eine depressive Phase im Exil, bevor er unter Gilmours Regie langsam wieder eingeführt wurde. Schlussendlich erhielt er endlich Mitspracherecht in der Band, die er ja eigentlich mitgegründet hatte.David Gilmour, der abgetragene Jeans und ein schwarzes Shirt trägt, überblickt das Geschehen vor ihm. Mehr noch als die anderen Mitglieder seiner Band entsprach Gilmour stets dem Bild eines Hippie-Musikers aus den Siebzigerjahren: barfuß, relaxt und eine Strähne seines langen Haarschopfes hinter seinem Ohr, während er mit den Einstellungen seines Gitarrenverstärkers experimentierte oder mit seinen Zehen auf ein Effektpedal trat. Lange Haare hat er nun schon längst nicht mehr und die Überreste trägt er streng kurzgeschoren. Auch um die Hüften hat er zugelegt. Dennoch strahlt Gilmour inzwischen viel Selbstvertrauen aus. Er wiegt seine Gitarre und macht sich daran, Texte zu singen, die sein einstmaliger Widersacher – Roger Waters – geschrieben hat. Seit Mitte der Achtzigerjahre ist er der Frontmann der Band. Während sich Roger Waters’ Zorn in erster Linie gegen ihn gerichtet hatte, hatte er ohne seinen ehemaligen Partner die Fertigstellung zweier Floyd-Alben beaufsichtigt, die jeweils Platin-Status erreichten, sowie mehrere Touren, die neue Maßstäbe setzten. Er schenkt sowohl Mason als auch dem Publikum ein schmallippiges Lächeln. Vor der Bühne befinden sich in einem geschlossenen Bereich seine Ehefrau sowie ein paar seiner Kinder. Seinen Bassisten würdigt er hingegen kaum einmal eines Blickes. Roger Waters, der nur ein paar Schritte von Gilmour entfernt steht, verwaltet sein eigenes Revier. Sein ergrauendes Haar ist länger und reicht immer noch bis zum Kragen seines verwaschenen blauen Hemds. Die Ärmel hat er hochgekrempelt, wodurch eine teuer wirkende Uhr zum Vorschein kommt. Waters spielt seinen Bass nicht, nein, vielmehr scheint er ihn zu attackieren. Sein Kinn schiebt er majestätisch nach vorne, während er seinen Kopf im Rhythmus bewegt und den Hals seines Instruments umgreift. Gelegentlich lächelt er, wobei er seine Zähne entblößt. Dieses Grinsen wirkt auf beunruhigende Weise aggressiv. Waters scheint trotz seines bedrohlichen Erscheinungsbildes aber begeistert zu sein, mit jenen Männern, denen er 20 Jahre zuvor mit rechtlichen Schritten gedroht hatte, die Bühne teilen zu dürfen. Bezeichnenderweise bewegt Waters seine Lippen synchron zu Gilmours Gesang, als ob er alle Anwesenden daran erinnern möchte, dass das seine Songs sind.„Breathe“ fungiert als sanfte Ouvertüre. Die lieblichen Gitarrenklänge fordern es quasi heraus, dass etliche Konzertbesucher ihre Feuerzeuge über ihre Köpfe halten, während sich ein kollektives Lächeln auf den Gesichtern derer, die die letzten zehneinhalb Stunden auf diesen Moment gewartet haben, breitmacht. Der Song aus der Feder des damals 30 Jahre alten Roger Waters gab die textliche Ausrichtung vor, die auf Dark Side of the Moon verfolgt werden sollte – eine klagende Erkundungsfahrt durch die Ängste und Sorgen des frühen Erwachsenenalters. In den Worten des Bassisten: „Du hast die längste Weile herumgesessen und darauf gewartet, dass dein Leben endlich losgeht – und dann fällt dir plötzlich auf, dass es das längst getan hat.“ Dass der Song nun 30 Jahre später von denselben Männern gespielt wird, lässt ihn umso prophetischer wirken.

Читать дальше