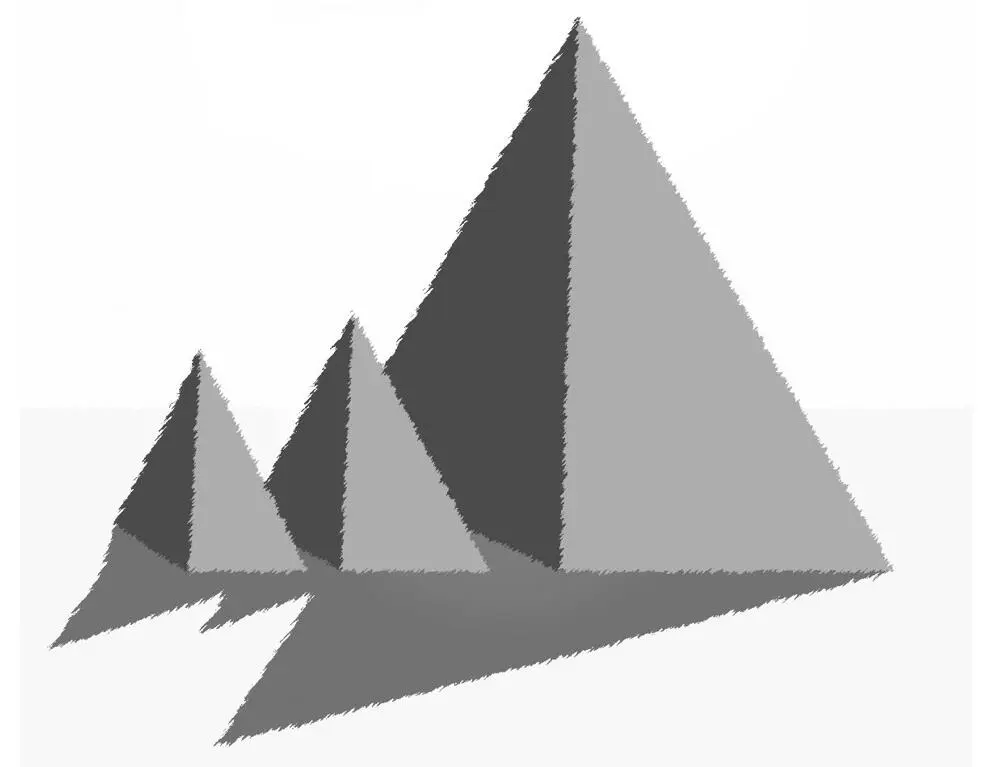

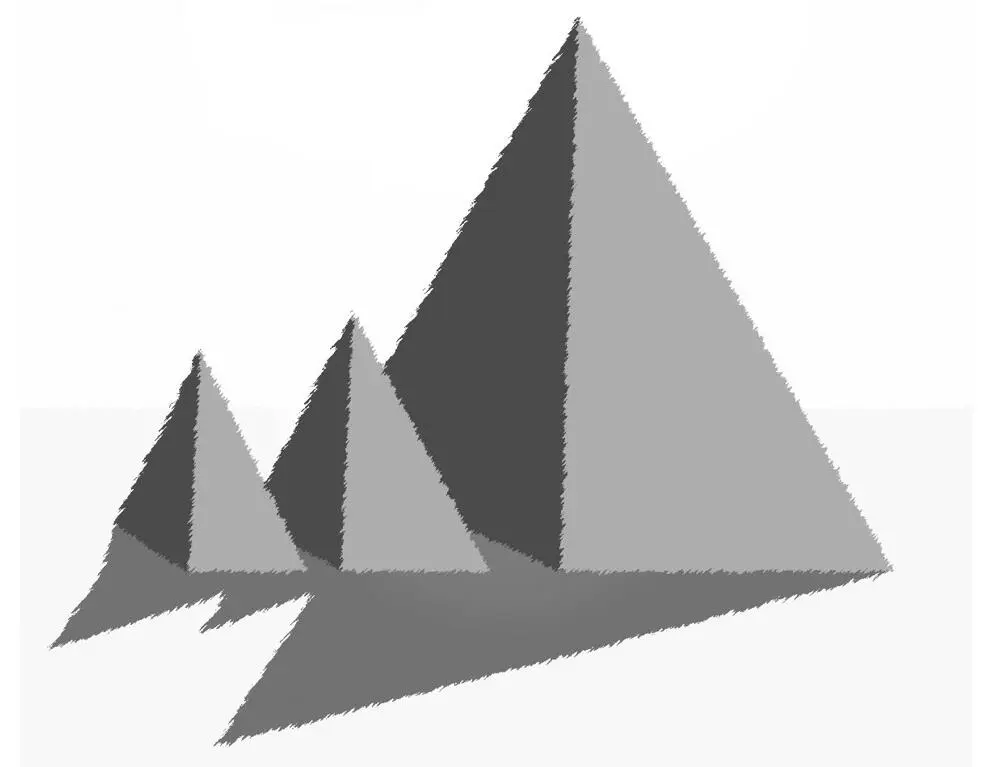

Abbildung 7: Design als Stolperfalle (anonymisierte Verfremdung des Originals)

Dreidimensionale Darstellungen sind zwar schön, aber das Volumen der Pyramiden entspricht nicht den in der Studie erhobenen Unterschieden zwischen 21,4 Prozent, 22,2 Prozent und 56,4 Prozent. Die Visualisierung ist überzeichnet. Und die Schatten verstärken den falschen Eindruck weiter; auch die Schattenflächen geben das Verhältnis nicht korrekt wieder.

Ansprechendes Design ist wichtig heutzutage, aber noch wichtiger wäre die Einhaltung eines visuellen Regelwerks, das im Gegensatz zu Wörterbüchern und Regelgrammatiken bei der nichtvisuellen Sprache fehlt. Man könnte aber – basierend auf mathematisch-geometrischen und statistischen Regeln oder anhand von gestalterischen Grundsätzen – durchaus Normen und Richtlinien formulieren und diese auch analogen Kategorien zu Orthografie, Grammatik, textlichen oder stilistischen Aspekten zuordnen. Und der angemessene Umgang mit einem solchen visuellen Regelwerk wäre als Kompetenz in die Ausbildung zu integrieren.

Die Vermittlung von Textkompetenz bedeutet also die Vermittlung des Schreibens multimodaler Texte. Das Kompetenzzentrum Business Communication der Hochschule Luzern ist bestrebt, diesem Bedürfnis mit neuen Ausbildungsinhalten nachzukommen. Multimodales Schreiben gehört zum Studium, um den erfolgreichen Einstieg der Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Luzern in die Arbeitswelt zu sichern.

Der folgende Bericht soll Einblick in unsere Erfahrungen mit dem Unterricht in visueller Kommunikation geben. Wir berichten dabei primär über didaktische Stolpersteine und unsere Erkenntnisse daraus. Damit erhoffen wir uns, andere bei der Vermittlung von multimodalem Schreiben unterstützen zu können.

Visual Communication in Corporate Contexts – ein neu konzipiertes Modul

Der vorliegende Erfahrungsbericht bezieht sich ausschließlich auf ein neu konzipiertes Modul im englischsprachigen Studiengang International Bachelor of Business Administration an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Dieses Modul namens Visual Communication in Corporate Contexts legt seinen Schwerpunkt explizit auf die Vermittlung von Textkompetenz, die konsequent multimodal ist.

Das 14-wöchige Modul ist aus drei Sequenzen aufgebaut. Die erste widmet sich Bild-Text-Kompositionen und darauf aufbauend den Produktverpackungen bzw. -etiketten. Die zweite Sequenz hat Infografiken zum Thema. Im dritten Teil werden die Studierenden angeleitet, wie ein Erklärvideo aufgebaut und umgesetzt wird.

Mit dem ersten Thema können wir so an ein vorangehendes Modul anknüpfen, in dem multimodale Werbetexte analysiert werden. Ebenso war uns bei der Konzeption wichtig, das bewegte Bild miteinzubeziehen, weil dieses an Wichtigkeit gewinnt. Das zeigt sich zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen oder auch darin, dass schriftliche Bedienungsanleitungen durch Online-Erklärvideos ersetzt werden. Wir können das auch an unserem eigenen Verhalten beobachten. Wie schnell ist ein Online-Tutorial gefunden, nahezu zu jedem Problem (Batteriewechsel des Autoschlüssels, Fragen zu Softwarenutzung, das perfekte Soufflé backen etc.). In den einzelnen Apps der Adobe-Suite, die man inzwischen nur noch mieten kann, sind Tutorials direkt in die Software eingebaut. Nur so können diese mit den immer kürzeren Entwicklungszyklen überhaupt aktuell bleiben. Gedruckte Anleitungen beziehungsweise Bücher zur Nutzung der Adobe-Programme wären am Tag des Erscheinens wieder veraltet.

Die mittlere Sequenz – Infografiken – betrifft ein Genre der visuellen Kommunikation, dessen Einbezug in unsere Ausbildungsgänge auch deshalb wichtig ist, weil seine Komplexität oftmals unterschätzt wird. Zudem wird in den verschiedensten Bereichen vermehrt mit Erkenntnissen aus Daten gearbeitet, die natürlich häufig grafisch aufbereitet werden.

In jeder der Sequenzen erarbeiten die Studierenden je ein multimodales Produkt. Die Ergebnisse werden Ende Semester in einem Leistungsnachweis-Portfolio zusammengestellt und reflektiert.

Die erste Durchführung des Moduls zeigte deutlich, dass der Infografik-Teil die größte didaktische Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund fokussieren wir in unserem Erfahrungsbericht auf diese Sequenz.

Visualisieren mit Infografiken

Datenvisualisierung kann zwei Ziele verfolgen: In den meisten Fällen sollen Erkenntnisse aus Daten visuell kommuniziert werden. Das Abfüllen von Daten in Grafiken kann aber auch der Analyse selbst dienen, weil Erkenntnisse, die in den Daten versteckt sind, rascher erkennbar werden. Diese zweite Funktion der Datenvisualisierung wird in der Lernsequenz jedoch bewusst ausgeklammert, weil der Fokus auf der Sensibilisierung für die Wahl und korrekte Anwendung des richtigen Charts für spezifische Aussagen sowie dem Vermitteln von Botschaften mit Grafiken liegen soll.

Für die Infografik-Vermittlungssequenz stehen drei zweistündige Sitzungen zur Verfügung, die im Wochenrhythmus stattfinden. Nach einem kurzen theoretischen Input zu verschiedenen Diagrammen, ihren Funktionen und einem Einblick in erste sich durchsetzende Normen- und Regelwerke zur Datenvisualisierung basierend auf McCandless (2012 und o.J.), Tufte (2001) oder Wong (2010), folgt ein kurzer Vertiefungsschritt. Danach erhalten die Studierenden den Auftrag, ein Set von drei Infografiken auf Basis eines selbst gewählten Datensatzes zu erstellen, um eine Gesamtbotschaft zum Ausdruck zu bringen. Als Datenfundus dienen die online zugänglichen Statistiken der OECD (OECD o.J.; OECD – Better Life Index, o.J.). Die Studierenden arbeiten an dieser Aufgabe in mehreren Arbeitsdurchgängen und erhalten regelmäßig Feedback. Die finalisierte Version ist Bestandteil des Portfolios, welches kurz nach Semesterende eingereicht wird und 50 Prozent der Gesamtnote der Modulbewertung ausmacht.

Im Folgenden wird der Aufbau der Sequenz in der ersten Durchführung im Frühlingssemester 2018 beschrieben. Diese fand mit zwei Halbklassen bestehend aus 18 respektive 17 Studierenden statt.

In der ersten Sitzung wurden die Studierenden ins Thema eingeführt und erhielten eine Übersicht über Chart-Typen, ihre Funktionen und mögliche Fehlerquellen. Der Theorie-Input wurde mit konkreten Fällen (und publizierten fehlerhaften Grafiken) aus Medienberichten und Studien unterlegt, welche die Studierenden in Gruppen diskutierten. Dieser Schritt diente zur Vertiefung und Schärfung des Bewusstseins für diagrammtypische Fallstricke.

Danach wurde die Aufgabe der Sequenz (vgl. oben) eingeführt und die Datensätze vorgestellt (OECD o.J.). Die Studierenden sollten nun in den Datensätzen nach ihrer Botschaft, ihrer Geschichte suchen. Sie begannen während der ersten Sitzung mit dieser Suche und hatten die Aufgabe, sich bis zur nächsten Sitzung weiter mit den Datensätzen und möglichen Themen auseinanderzusetzen und ihre Botschaft zu entwickeln.

Die zweite Sitzung war die erste von insgesamt zwei Werkstattsequenzen. Die Studierenden präsentierten ihre Projekte und erhielten Rückmeldungen aus der Klasse und von der Dozentin. Nachdem sie ihre Ideen für ihre Botschaft vorgestellt und die dazugehörigen Datensätze benannt hatten, begannen sie mit den Visualisierungen. Vor diesem Arbeitsschritt wurde – um Unsicherheiten vorwegzunehmen – der ganze Entwicklungsprozess von der Auswahl der Daten über die Formulierung einer Botschaft bis hin zur Visualisierung anhand einer Beispiellösung aufgezeigt.

Die Studierenden sollten ihre Visualisierungen in einem ersten Schritt skizzieren und danach mithilfe von Software-Tools erstellen.2 Sollte eine Grafik zu komplex sein, um sie grafisch im zur Verfügung stehenden Zeitraum umsetzen zu können, waren auch Handskizzen in der Endversion erlaubt. Während der Werkstattsitzung unterstützte die Dozentin Studierende individuell und half bei Fragen zu Datensätzen, Darstellungsformen und Aufgabenstellung.

Читать дальше