Andreas Jäger

Verstehen und aktiv werden – was uns der vergangene Sommer über den Klimawandel sagen will

Zusammenfassung

Die verheerenden Naturkatastrophen im diesjährigen Sommer sind alarmierende Weckrufe des laufenden globalen Klimawandels. Um ihn abzubremsen, sind die kommenden zwanzig bis dreißig Jahre entscheidend. Wir müssen jetzt handeln: Unser fossiler linearer Lebensstil gehört auf einen nachhaltigen – im Kreislauf arbeitenden – umgestellt. Das ist möglich .

Der vergangene Sommer 2021 hat uns wachgerüttelt. Die scheinbar unzusammenhängende Abfolge von Naturkatastrophen begann am 24. Juni: Im tschechischen Mähren an der Grenze zu Niederösterreich zerstörte ein verheerender F4-Tornado fünf Dörfer bis auf die Grundmauern. Fast gleichzeitig gab es eine nie dagewesene Gluthitze in Kanada mit anschließenden Feuersbrünsten, die wiederum wurden gefolgt von schwersten Überschwemmungen in Deutschland mit Toten und Schäden in Milliardenhöhe. Aber auch in Österreich kam es zu Überschwemmungen, Murenabgängen und schwersten Hagelgewittern. Zeitgleich wüteten weiter im Osten und Süden großflächige Waldbrände in Russland, der Türkei und in Griechenland. Katastrophen, die man im Einzelnen jeden Sommer erleben kann, die aber in Summe eindeutig das Muster des Klimawandels tragen – der immer mehr zur Klimakrise wird. In den Alpen sind wir diesen Sommer relativ glimpflich davongekommen – das Blatt kann sich aber schon das nächste Mal wenden. Dazu später mehr. Jetzt beschäftigen wir uns zuerst mit der Frage: Was war so außergewöhnlich an diesem Sommer und was hat das mit dem Klimawandel zu tun?

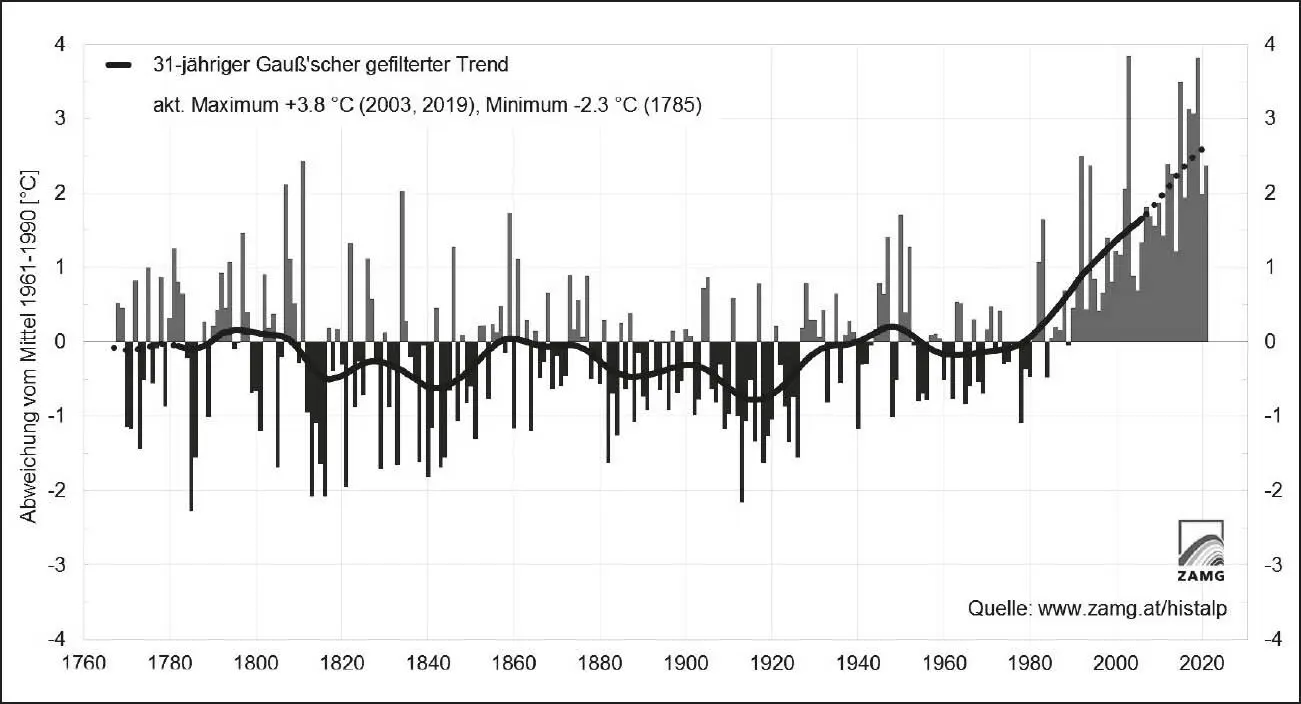

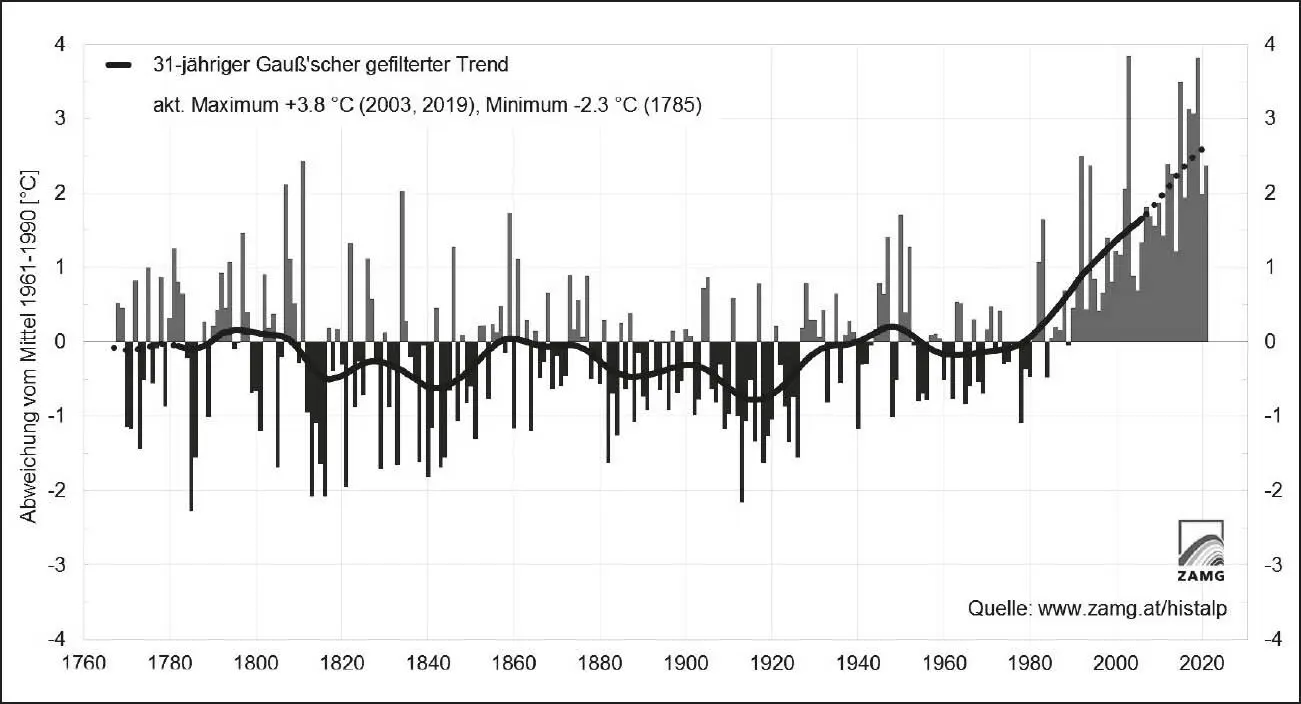

Das ist zugegebenermaßen sehr subjektiv und jede beziehungsweise jeder sieht es anders, aber angenommen, man könnte einen Nagel in die Temperaturkurve schlagen und die Klimaerwärmung auf dem heutigen Niveau fixieren, würde das vermutlich vielen gefallen. Unsere Sommer sind spürbar und messbar wärmer geworden, seit Rudi Carrell in den 1970er-Jahren „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ lamentierte. Hier lohnt es sich, einen Blick auf den aufwendig homogenisierten Datenschatz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf der Hohen Warte in Wien ( Grafik 1) zu werfen, der bis ins 18. Jahrhundert in Mozarts Zeit zurückreicht:

Grafik 1: Sommerstatistik in Österreich seit Mozart, dem Beginn der instrumentellen Messungen. Zu sehen sind die überdurchschnittlich warmen (hellgrau) und kalten (dunkelgrau) Sommer im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1961–1990, basierend auf dem ZAMG-Datensatz HISTALP Tiefland. Schwarz eingezeichnet ist die geglättete Trendlinie. Quelle: ZAMG

Auch im 18. und 19. Jahrhundert – noch während der Kleinen Eiszeit – gab es vereinzelte Sommer, die mit einem heutigen „modernen“ Sommer mithalten können. Aber sie waren die Ausnahme von der Regel. Die Schwankungen von Sommer zu Sommer waren damals sehr groß und in Grafik 1überwiegen die dunkelgrauen Balken – das sind die kalten Sommer, die die negativen Abweichungen von der Klimareferenzperiode 1961–1990 anzeigen. Die Mehrheit der damaligen Sommer würden wir heute als viel zu kalt empfinden. Nicht zu reden vom „Jahr ohne Sommer 1816“, als es verbreitet zu Missernten kam und im darauffolgenden Winter die Menschen auch in Österreich verhungerten (Pfister 1999, S. 154). Das ist gut 200 Jahre her und es war die letzte große Hungersnot im Alpenraum. Die Ursache war eine Serie von schweren Vulkanausbrüchen in Asien. Das Fass zum Überlaufen brachte dann 1815 die besonders heftige Explosion des Vulkans Tambora auf Indonesien. Im darauffolgenden Sommer 1816 brachen die Ernten ein – nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika. Schreiten wir nun über die dunkelgrauen und hellgrauen Balken weiter ins 20. Jahrhundert. Da sehen wir bis in die frühen 80er-Jahre relativ geringe Schwankungen um den Mittelwert, dunkelgraue und hellgraue Balken wechseln sich ab. Und dann, seit 1985, eine durchgehende Wand aus hellgrauen Balken: Seit 36 Jahren gibt es nur noch Sommer – wohlgemerkt rein auf die Temperatur bezogen, nicht auf den Regen –, die weit über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts liegen. Mit anderen Worten – wer heute 35 Jahre alt ist, weiß nicht, wie kalt ein Sommer noch im 20. Jahrhundert sein konnte. Für die Umwelt hat das Folgen: Die Seen und Flüsse werden immer wärmer und die Zusammensetzung der darin lebenden Tiere und Pflanzen ändert sich. Eine Studie der ZAMG für zwölf Seen in Österreich (vgl. ZAMG 2018) zeigte, dass die Wassertemperaturen seit 1880 bis zu 2 Grad Celsius gestiegen sind, am stärksten seit den 1980er-Jahren im Frühling und im Sommer. Wer also gerne Sonne und warme Badeseen hat, ist heute sicher besser bedient als noch vor 40 Jahren oder gar im 19. Jahrhundert. In den Städten kann man dagegen die Erwärmung seit den 80er-Jahren nicht nur positiv sehen, da ist die Hitze schon heute manchen zu viel.

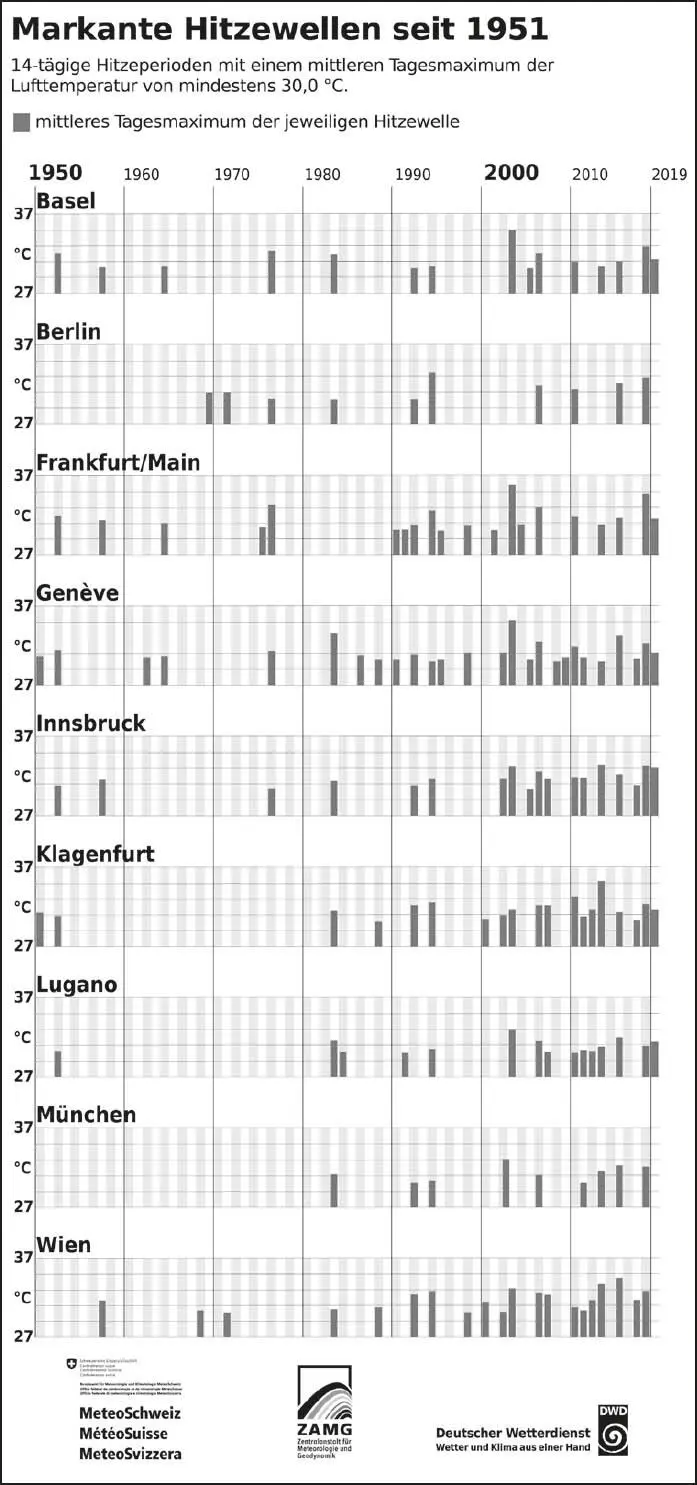

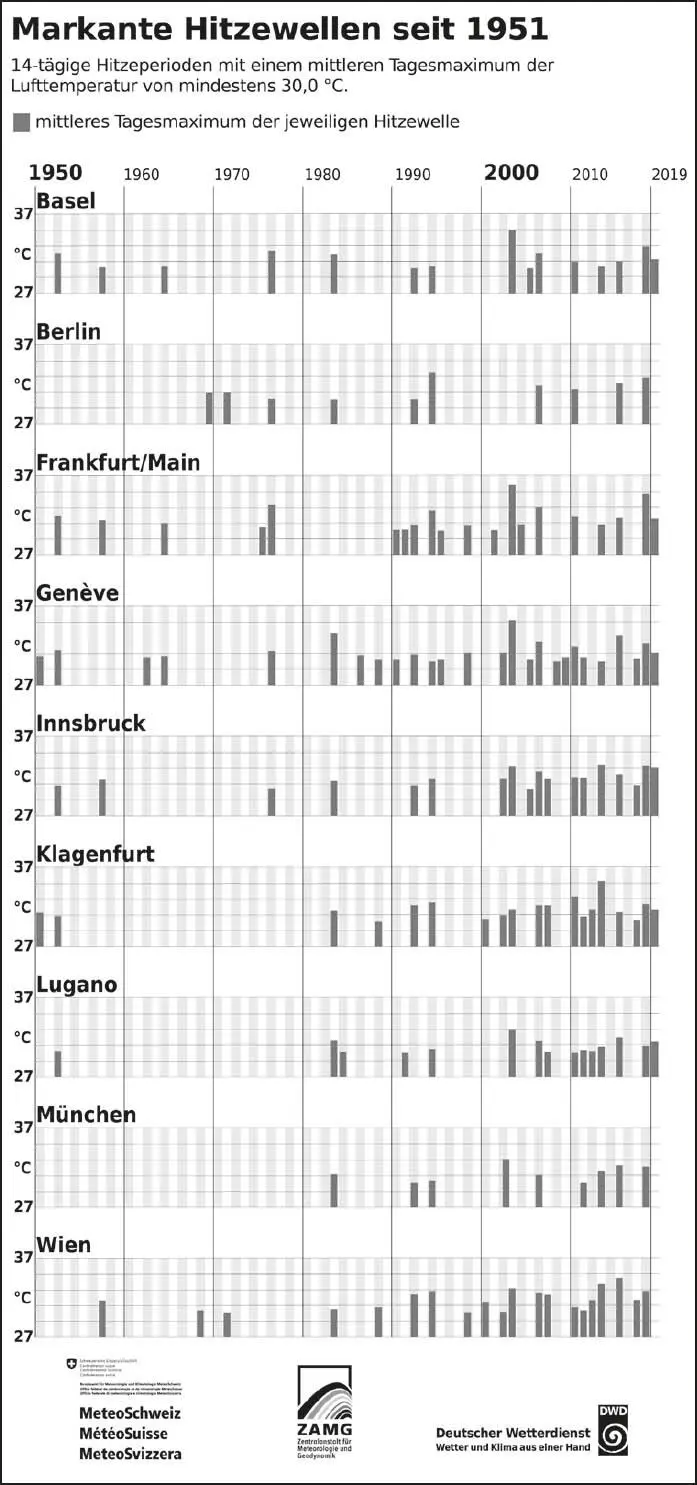

Grafik 2: Markante Hitzewellen wurden in Deutschland, der Schweiz und Österreich seit den 1990er-Jahren deutlich häufiger: Auswertung von Hitzewellen mit einer Serie von mindestens 14 Tagen, an denen der Durchschnitt der täglichen Höchsttemperatur mindestens 30 Grad Celsius beträgt. Quelle: DWD

Als Rainhard Fendrich 1982 „die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal“ in seinem damaligen Sommerhit „Oben ohne“ sang, nahm er die markante Zunahme der Hitzewellen in den Großstädten ( Grafik 2) in den folgenden Jahrzehnten vorweg.

Die abgebildete Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD, Grafik 2) zeigt es unmissverständlich: Hitzewellen sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten Jahrzehnten häufiger und länger geworden. Hitzewellen lassen sich unterschiedlich definieren. Eine Möglichkeit, um sehr extreme und lange Hitzewellen zu analysieren, ist folgende Definition: eine Serie von mindestens 14 Tagen, an denen der Durchschnitt der täglichen Höchsttemperatur mindestens 30 Grad Celsius beträgt. Nach dieser Definition waren markante, lange Hitzewellen in Deutschland, der Schweiz und Österreich vor dem Jahr 1990 relativ selten. In den letzten Jahren – speziell seit der Jahrtausendwende – wurden sie immer häufiger und kommen in vielen großen Städten mittlerweile ungefähr alle zwei bis vier Jahre vor, zum Beispiel in Wien, Klagenfurt, Innsbruck, Genf, Lugano, Basel, München und Frankfurt/Main. Selbst das relativ weit im Norden liegende Berlin erlebte seit der Jahrtausendwende bereits die vierte dieser markanten Hitzewellen.

Aus klimatischer Sicht ist das eine rasante Entwicklung. Aus menschlicher Sicht ist die Erwärmung so schleichend, dass wir sie fast nicht bemerken und uns daran gewöhnt haben. Vor allem der jüngsten Generation kommt daher ein Sommer wie 2021 kühl vor, dabei gehört er zu den zehn wärmsten Sommern der über 250-jährigen Messgeschichte. Warme Sommer mit Hitzewellen sind das „neue Normal“ geworden – wenn es dabeibliebe, könnten wir damit leben. Die laufende Erwärmung ist allerdings nur der Anfang, aber das ist eine andere Geschichte. Spannend ist, wie dieser Sommer 2021 beinahe zum Synonym für den laufenden Klimawandel geworden ist. Angefangen hat es mit dem Tornado in Tschechien.

Читать дальше