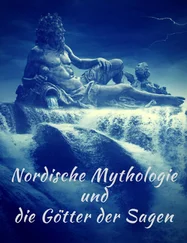

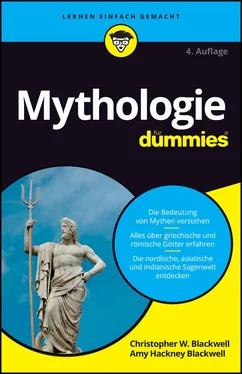

Auch die NASA ist in Mythologie vernarrt

Nachdem nun schon der gesamte Sternenhimmel mit mythologischen Namen übersät war, beschloss die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, auch für ihre Raumfahrtprogramme und Raketen Namen zu verwenden, die der Mythologie entstammen. Das erste Raumfahrtprogramm betitelte man »Mercury«, benannt nach dem römischen Götterboten Mercurius.

Der Name war kein Zufall, sollte er doch der Sowjetunion »eine Botschaft senden«, nämlich dass die USA den Wettlauf im All aufgenommen hätten. Die Mercury-Kapseln (mehr zu Mercurius in Kapitel 10) wurden mit einer Trägerrakete namens Atlas (vergleiche Kapitel 3) ins All befördert, einer Rakete also, die nach der Titanengestalt benannt war, die den Himmel auf ihren Schultern trug.

Der Name war kein Zufall, sollte er doch der Sowjetunion »eine Botschaft senden«, nämlich dass die USA den Wettlauf im All aufgenommen hätten. Die Mercury-Kapseln (mehr zu Mercurius in Kapitel 10) wurden mit einer Trägerrakete namens Atlas (vergleiche Kapitel 3) ins All befördert, einer Rakete also, die nach der Titanengestalt benannt war, die den Himmel auf ihren Schultern trug.

Das Gemini-Projekt folgte im Anschluss an Mercury. Namensgeber waren hier die Zwillinge Castor und Pollux (vergleiche Kapitel 6). Im Lateinischen heißt Zwillinge gemini . Der Grund für diese Namenswahl war der Umstand, dass die Gemini-Kapseln zwei Astronauten befördern konnten. Die Kapseln saßen auf der Spitze einer Rakete mit Namen Titan. Dem Mondraketenprogramm gab man schließlich den Namen Apollo, benannt nach dem griechischen Gott Apollon, Sohn des Zeus und Gott der Weissagung. Die Astronauten des Apollo-Projekts wurden mit der Saturn-Rakete ins All befördert. Saturn war einer der Titanen (ein Name, der für diese wahrhaft gewaltige Rakete nur allzu passend erscheint). Und wenn demnächst die erste Frau auf dem Mond landen wird, dann unter dem Namen »Artemis« – Apollons Zwillingsschwester.

Mythen auf Papier, auf Leinwand und im Konzertsaal

Wenn die Menschen in früheren Zeiten sich der Malerei widmeten oder Plastiken anfertigten, so nahmen sie dabei gewöhnlich ihre eigene Mythologie als Vorlage. Als die Menschen lernten, die Schrift zu benutzen, fingen sie als Erstes an, ihre Mythen auf Papier, Papyrus oder Stein festzuhalten. Wie schon erwähnt, sind Mythen langlebig. Selbst die Mythen der Antike tauchen bis heute immer wieder in der Kunst und Literatur auf.

Kunst ohne Mythen? Unmöglich!

Mythen griechischer und römischer Herkunft werden nun schon seit 3000 Jahren von Malern und Bildhauern überall auf der Welt immer wieder aufgegriffen. Nach dem Untergang des römischen Imperiums verabschiedeten sich die Mythen der Antike in Europa allerdings für einige Jahrhunderte. Dies hatte vor allem zwei Gründe:

In Mittel- und Nordeuropa setzte sich nach dem Ende Roms das Christentum durch. Die Künstler dieser Zeit wendeten sich in der Hauptsache christlichen Themen zu und mieden alles »Heidnische«.

Am Mittelmeer, dort wo der Islam die Oberhand gewonnen hatte, übten sich die Künstler gemäß ihrem Glauben in nicht-figürlicher Kunst (das heißt Kunst, die auf die Darstellung von Menschen, Tieren und Pflanzen und allem anderen Gegenständlichen verzichtete). Der Koran (und eigentlich auch der Talmud und die Bibel) verbot jede bildliche Darstellung. Die islamischen Künstler konzentrierten sich also auf abstrakte dekorative Elemente und auf die Kalligrafie.

Mit dem Beginn der Renaissance in Europa änderte sich diese Situation grundlegend. Renaissance bedeutet übersetzt »Wiedergeburt«. Das, was wiedergeboren wurde, waren nichts anderes als das Wissen und die Kultur der vorchristlichen, griechisch-römischen Antike. Für die Kunst hatte diese neue Denkungsart die Folge, dass sich die Künstler wieder verstärkt der natürlichen Welt zuwandten (und nicht mehr ausschließlich der göttlichen) und vermehrt Elemente griechischer und römischer Mythologien in ihre Arbeit einfließen ließen.

Michelangelo zum Beispiel setzte heidnische Figuren neben biblische Propheten, als er die Gewölbe der Sixtinischen Kapelle ausmalte. Dies ist eine wunderbare Veranschaulichung (im wortwörtlichen Sinne) der Beobachtung, dass Mythologien aufeinander aufbauen und sich ergänzen, anstatt sich gegenseitig zu ersetzen. Der Bildhauer Gian Lorenzo Bernini wiederum schuf zum Beispiel nicht nur die Skulptur des David, eine Figur der hebräischen Mythologie, sondern auch die des Perseus, der der Mythologie Griechenlands entstammt.

Mythen sind einfach verdammt gute Geschichten

In der Literatur lassen sich ähnliche Beobachtungen anstellen. Mythische Geschichten sind eine großartige Grundlage für die Erfindung neuer Geschichten und Erzählungen. Im Mythenschatz der Menschheit kommt in symbolischer Form die Wahrheit zum Vorschein. Noch wichtiger dabei aber ist, dass mythische Symbole von den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen geteilt werden. Deswegen bedienen sich Dichter ihrer so gerne. Sie ermöglichen es ihnen, eigene Ideen und Gedanken mit universalen Wahrheiten in Beziehung zu setzen, die vom geübten Leser leicht erkannt werden können. Man kann hinter vielen (wenn nicht sogar den meisten) guten Büchern einen oder mehrere Mythen erkennen.

Dante Alighieri lebte in Florenz im Italien des 13. Jahrhunderts. Dantes berühmtestes Buch ist die Göttliche Komödie . Das Buch ist ein einziges langes, in drei Teile untergliedertes Gedicht. Es beschreibt den Weg des Dichters durch die Hölle, das Fegefeuer und schließlich in den Himmel. Die drei Teile des Buches tragen entsprechend die Namen dieser Orte: »Inferno« (Hölle), »Purgatorium« (Fegefeuer) und »Paradies« (Himmel).

Das Gedicht ist von der Gattung her eine »Komödie«, weil die Hauptfigur ihre Reise in einer misslichen Lage beginnt, am Ende aber alles für sie gut ausgeht (sie sich der vollkommenen Herrlichkeit Gottes bewusst wird). Allzu viele Witze sollten Sie dabei hingegen nicht erwarten.

Das Gedicht ist von der Gattung her eine »Komödie«, weil die Hauptfigur ihre Reise in einer misslichen Lage beginnt, am Ende aber alles für sie gut ausgeht (sie sich der vollkommenen Herrlichkeit Gottes bewusst wird). Allzu viele Witze sollten Sie dabei hingegen nicht erwarten.

Genau wie Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle reichert auch Dante sein Gedicht mit Gestalten der christlichen und der griechisch-römischen Mythologie an. Sein Führer durch die Hölle und das Fegefeuer ist Vergil, der römische Dichter und Verfasser der Aeneis , in der der Gründungsmythos des römischen Volkes erzählt wird. Es ist natürlich insbesondere die Hölle, die vollgestopft ist mit (a) Menschen, die Dante persönlich in Florenz kannte (und nicht mochte), (b) korrupten kirchlichen Würdenträgern und Politikern, (c) Gestalten aus der Geschichte und (d) mythologischen Figuren. So treffen wir zum Beispiel auf Odysseus (wegen Lügens) oder auf Achill (dessen Verfehlung der Zorn war). Dante verwendete sogar die griechische Mythologie, um zu beschreiben, wo genau das Land lag, von dem in seiner christlichen Version von Himmel und Hölle die Rede ist: Bevor er vom Fegefeuer in den Himmel gelangt, überschreitet Dante die Lethe, die in der griechischen Mythologie als »Fluss des Vergessens« bekannt ist und aus der die Toten trinken, um alles hinter ihnen liegende Irdische zu vergessen.

Mythen in der englischen Literatur

In England war die griechische Sprache bis ins 18. Jahrhundert als Gelehrtensprache weitgehend unbekannt. Zwar verwendete William Shakespeare im 17. Jahrhundert in seinen Stücken Motive aus griechischen Mythen, er griff dabei aber hauptsächlich auf lateinische und italienische Quellen zurück.

Zwischen 1713 und 1720 übersetzte Alexander Pope Homers Dichtungen Ilias und Odyssee aus dem Griechischen ins Englische. Pope wurde dadurch sehr, sehr wohlhabend (er bekam ein Honorar von 10.000 englischen Pfund, ein für die damalige Zeit unerhörter Betrag). Durch seine Übersetzung bekamen auch durchschnittlich gebildete Leser der damaligen Zeit einen Einblick in die Mythenwelt der Griechen, wie sie bei Homer geschildert wird.

Читать дальше

Der Name war kein Zufall, sollte er doch der Sowjetunion »eine Botschaft senden«, nämlich dass die USA den Wettlauf im All aufgenommen hätten. Die Mercury-Kapseln (mehr zu Mercurius in Kapitel 10) wurden mit einer Trägerrakete namens Atlas (vergleiche Kapitel 3) ins All befördert, einer Rakete also, die nach der Titanengestalt benannt war, die den Himmel auf ihren Schultern trug.

Der Name war kein Zufall, sollte er doch der Sowjetunion »eine Botschaft senden«, nämlich dass die USA den Wettlauf im All aufgenommen hätten. Die Mercury-Kapseln (mehr zu Mercurius in Kapitel 10) wurden mit einer Trägerrakete namens Atlas (vergleiche Kapitel 3) ins All befördert, einer Rakete also, die nach der Titanengestalt benannt war, die den Himmel auf ihren Schultern trug.