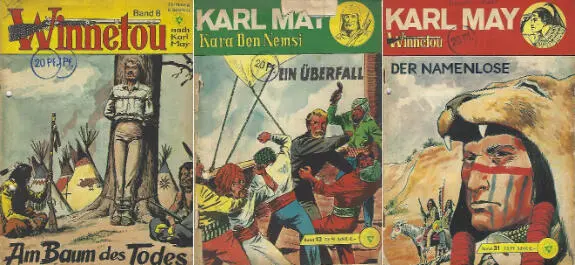

Die verschiedenen Bild- und Comic-Ausgaben der Werke Karl Mays sind jedoch so zahlreich, dass wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Oft erschienen in illustrierten Zeitschriften und Magazinen Film-Foto-Serien, die auf Grund der Fernsehwiederholungen der letzten Zeit teilweise eine Renaissance erlebten. So brachte der Eikon-Verlag Bildserien aus dem „Ölprinz-“ und dem „Kurdistan-“Film in „Wundertüten“ (weil man beim Kauf nicht sehen konnte, welche Bilder sie enthielten), unter dem Titel „Auf Leben und Tod. Auf den Spuren Karl Mays“, heraus. In der Art der bereits bewährten Zigaretten- und Margarine-Bilder gemacht, konnten diese Serien gesammelt und in ein entsprechendes Album mit Kurztext eingeklebt werden. Ebenfalls noch zu erwähnen ist die Romanheft-Serie „Karl May Abenteuer“ aus dem Weiden-Verlag, die ähnlich wie die Reihe aus dem Moewig-Verlag regelmäßig erschien und sich von der Aufmachung her kaum von den üblichen „Wild-West-Romanen“ unterschied.

Zusammenfassend darf man wohl sagen: Auf dem Comic- und Heftroman-Markt wenig Interessantes für den Karl-May-Freund, wenn man einmal von der Serie des Lehning-Verlages absieht. Es ergab sich wohl bei den Herausgebern fast von selbst, dass nur die bekanntesten Erzählungen Mays „herhalten“ mussten, wie etwa „Der Schatz im Silbersee“, „Der Ölprinz“, die Winnetou Erzählungen und die ersten sechs Bände der Gesammelten Werke. Man versprach sich von diesen Titeln wohl einen größeren Absatz, denn sie waren doch den meisten Kindern und Jugendlichen (zumindest vom Titel oder den „Haupthelden“ Winnetou und Old Shatterhand her) vertraut. Dazu kam, dass die bekanntesten May-Figuren in ihnen auftraten, lange zusätzliche Erklärungen konnte man sich also sparen. Bedauerlich eben nur, dass – besonders bei den meisten Comics – so wenig „Karl May“ übriggeblieben ist und so viel „Action“ wie möglich hineingedrängt wurde.

Bleibt abzuwarten, wie lange sich die neue Taschenbuchreihe „Karl May Extra“ auf dem Markt halten wird.

Werner G. Schmidtke

Für Deutschland um die Welt – Die Abenteuer des „RoIf Torring“

Dieser Tage (Oktober 1975) erschienen im Lentz-Verlag, München, als Nachdruck-Sammelband die eisten fünf Hefte der alten Rolf-Torring-Serie; vielleicht Grund zu einigen Gedanken über diese deutsche Heftroman-Figur, die zweifellos über lange Jahre hinweg zu den markantesten Gestalten unter den Kiosk-Abenteuern zählte.

Angefangen hatte es einst im Jahre 1930, als das Berliner ‚Neue Verlagshaus für Volksliteratur‘ eine Heft-Reihe begann, die sich ‚Rolf Torrings Abenteuer‘ nannte, und die den Leser – im Unterschied zum herkömmlichen Kriminal- oder Wildwestheft – in Regionen führte, die ob ihrer damals nur halbbekannten Eigentümlichkeiten am ehesten Symbolbegriff für abenteuerliche Geschehnisse, für geheimnisvolle Begebenheiten unter Wildnis-Vorzeichen werden konnten. Die neue Serie jedenfalls brachte ihre wohl meist jugendlichen Freunde ins Innere Schwarzafrikas, nach Südamerika, in die Südsee und die Inselwelt von Niederländisch-Indien, nach Australien wie den US-amerikanischen Westen. Phantasiestimulierend war sicher auch die in den ersten Erscheinungsjahren auf der Umschlagrückseite der 64seitigen Hefte gebrachte ‚Reiseroute‘, die zum gedanklichen Nachvollzug des Weges einlud, den die Helden für ihr Publikum durch die Unwirtlichkeit zogen.

Die ‚Helden‘, das waren laut Verlagsaussage die ehemaligen Kampfflieger Rolf Torring und Hans Warren (der als freundschaftlicher Biograph in der ‚Ich‘-Form erzählte), sowie deren schwarzer Begleiter ‚Pongo‘, der durch überragende Kräfte und nimmermüden Optimismus (‚Massa ganz ruhig sein, Pongo schon machen…‘) in Erinnerung blieb. Der riesige Neger war denn auch öfter Retter in der Not, seine bedingungslose Treue erfuhr ihr Denkmal in der Ausgabe von ‚Pongo-Anstecknadeln‘ für ebenso treue Leser.

Geschrieben wurden die Geschichten der ‚Torring-Serie‘ zunächst ausschließlich von Wilhelm Reinhard, und zwar bis zu Heft Nr. 307 unter Pseudonym Hans Warren, und von Nr. 308 bis 312 als Hans Warren-Holm (wegen des Einspruchs eines wirklichen Hans Warren). Ab Nr. 313 bis zum Schlussband Nr. 444 (in dem wohl eine Ausgabe 445 noch angekündigt wurde, doch ist deren Erscheinen fraglich) kamen neben Wilhelm Reinhard (dann als ‚Peter Carr‘) auch andere Autoren zum Zuge, und zwar: Willy Dehn, Rudolf König, Wilhelm Franz (d.i. Nikolaus v. Dreyse), Hanns Zomack, Robert Storr (d J. Anton J. Maly), Hans Reinhard, Ingo Manfred (di. Walter de Planque), Adrian Mohr.

Durch die Hinzuziehung neuer Verfasser löste sich naturgemäß die Dichte der bisherigen Handlungsführung, wurde aus einem kontinuierlichen Reiseweg ein mehr oder weniger sprunghaftes Geschehen. In der Parallel-Reihe ‚Jörn Farrow’s U-Boot-Abenteuer‘ – mit der Torring-Reihe durch mehrere Treffen der Titelheldengruppen vom Verlag aus verzahnt – verlief die Autorenentwicklung identisch. Im Gegensatz zu Torring waren die ‚Farrow‘ – Geschichten allerdings in der dritten Person erzählt.

Als bei Kriegsbeginn im September 1939 neben den meisten anderen Heftromanreihen auch die Torring-Serie angehalten werden musste, war man also bis zur Ausgabe 444 (möglicherweise auch 445) gelangt. Trotzdem – und das macht heutigen ernsthaften Sammlern einige Sorgen – gab es eine höhere Anzahl von Torring-Abenteuern als die letzte Bandnummer es ausweist, weil im Rahmen von Nachdrucken ausverkaufter Ausgaben (etwa zwischen 1936/38) einige Hefte mit stark verändertem oder sogar völlig neuem Text erschienen; zum Teil unter den alten Titeln, jedoch auch mit anderer Kopfzeile. Bei den Heften 6, 7 und 8 soll das auf Grund ursprünglicher Schilderungen von Kolonialgeschehen in Besitzungen unter französischer Kontrolle geschehen sein; welche Gründe die Änderungen der Torring-Ausgaben 28,45,47,49,58,84, 92, 102, 114,149, 150,162,209 und 214 hatten, lässt sich heute kaum noch feststellen. Außerdem kann der interessiert Schürfende heutzutage auch nur das vergleichen, was er im Doppeltext vorliegen hat, so dass weitere Textvariationen denkbar bleiben.

Analog der Textveränderungen erfuhren auch einige Umschlagbilder im Zuge von Neuauflagen geringfügige Retuschen, aber das dürfte wohl nur dem spezialisierten Sammler bemerkenswert sein. Die Bildgestaltung selbst – im Torring’schen Braun/Beige – war bis auf wenige Ausnahmen von ausgezeichneter Qualität. Die abenteuerlichen Szenen, oft mit prächtigen Tierdarstellungen, beeindruckten durch die Akribie ihrer Linienführung, die sichere perspektivische Sicht. Das matte Braun des Druckes brachte zusätzlich eine gewisse Wärme, unterstützt durch ein leichtes Verschwimmen der Konturen. Das Äußere der Torring-Hefte, so wie es sich in den Jahren 1930 bis 1939 präsentierte, war jedenfalls absolut positiv zu werten.

Ähnliches kann vom Text her eigentlich nur vom Frühteil der Reihe gesagt werden; im Rahmen seiner ca. 300 meisten Torring-Erzählungen gelang es Wilhelm Reinhard ganz vorzüglich, ein abenteuerbuntes Bild ferner Länder und Menschen zu weben, verstärkt und gebunden natürlich durch die fiktive Klammer einer sich fortsetzenden Reise, die lediglich ständige Unterbrechungen beim Bestehen der jeweiligen Abenteuer erfuhr. Da W. Reinhard auch sprachlich und gedanklich Ansprechendes zu bieten hatte, wuchs die frühe Torring-Serie zu einer unterhaltungsvergnüglichen Geschehnis-Schnur, wehte in ihr das Aroma einer lockenden Ungebundenheit. Spätere Autoren, zumeist erzählerisch schwächer und nicht immer konzeptidentisch, verwischten dann dieses geschlossene Bild.

Читать дальше