Je naturalistischer eine Kunst sein will, desto weniger wird sie in ihren Mitteln naturalistisch sein dürfen. Der Darsteller des Wallenstein, der – wie bei den Meiningern – im echten Koller und Reiterstiefeln aus der Zeit auftritt, macht nicht etwa dadurch einen wahren Eindruck: Der Schauspieler muss seine Rolle so spielen, dass wir glauben, er stecke in echtem Koller und Reiterstiefeln. Israëls wirkt naturalistischer als unsre Genremaler, nicht obgleich, sondern weil er weniger naturalistisch malt als sie; was wir umso deutlicher sehen können, als er sich oft im Sujet mit ihnen begegnet. Nehmen wir zum Beispiel die „Salomonische Weisheit“ von Knaus – eins der meist bewunderten, und mit Recht bewunderten Bilder der deutschen Genremalerei – und daneben Israëls' „Ein Sohn des alten Volkes“.

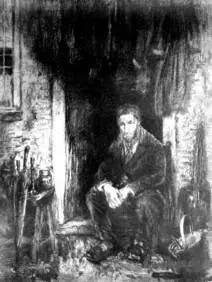

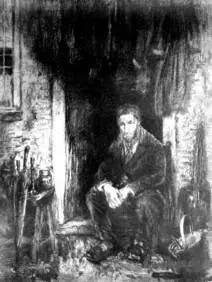

Ein Sohn des alten Volkes

Knaus zeigt uns einen alten Juden, wie er sein Enkelkind in die Geheimnisse des Trödelhandwerks einweiht; köstliche Figuren, jeder kleinste Zug, jede Bewegung der Natur abgelauscht und bis in die feinsten Details wiedergegeben. Bei Israëls dagegen nur eine Figur: ein armer Jude, einfach, ohne jede Bewegung vor seinem Trödelladen sitzend. Das ganze Bild liegt in dem Ausdruck des Kopfes, alles andere durch ein paar Farbenflecken kaum angedeutet. Aber in dem Antlitz des Mannes, der die Hände ineinander gefaltet ruhig dasitzt, verspüren wir den tausendjährigen Schmerz, von dem Heine singt.

Die deutschen Genremaler illustrieren mehr ihren Gegenstand; sie suchen mehr das Anekdotische, die charakteristische Zufälligkeit. Israëls hingegen unterdrückt alles Detail; er sucht das Typische; statt der verstandesmäßigen Analyse die dichterische Synthese.

Weil Israëls' Bilder mehr wahr gedacht, als wahr gemacht sind, wirken sie wahrer. Den Beweis für die Wahrheit seiner Kunst kann der Maler nur dadurch erbringen, dass er uns überzeugt. Bis dahin lachen wir ihn aus. Die sprichwörtliche Dummheit des Publikums, einen großen Künstler bei seinem Auftreten verkannt zu haben, besteht in nichts weiter, als dass es eine Sprache nicht verstanden hat, die es noch nicht gelernt hatte. Oft leider ist der Künstler dem Publikum um Generationen voraus: Millet oder Manet haben ihren Ruhm nicht mehr erlebt. Israëls hatte das Glück, schon bei Lebzeiten verstanden zu werden. Freilich drückte er sich in der allgemein verständlichen Sprache des Herzens aus; er schlug die Töne des Gemüts an, die jedem vertraut sind. Seine Popularität verdankt er – wie jeder Künstler – seinen Sujets; seine Berühmtheit aber – und man kann sehr populär sein, ohne berühmt zu sein und umgekehrt – verdankt er seinem Genius.

Es ist das charakteristische Merkmal des Genies, dass seine Äußerung als notwendig empfunden wird. Israëls' Bilder erscheinen uns heut notwendig: es musste ein Künstler die Schönheiten Hollands, die seit den alten Meistern gleichsam brach lagen, wieder von neuem entdecken.

Mit Recht hat man Holland das Land der Malerei par excellence genannt, und es ist kein Zufall, dass Rembrandt ein Holländer war. Die Nebel, die aus dem Wasser emporsteigen und alles wie mit einem durchsichtigen Schleier umfluten, verleihen dem Lande das spezifisch Malerische; die wässerige Atmosphäre lässt die Härte der Konturen verschwinden und gibt der Luft den weichen, silbrig-grauen Ton; die grellen Lokalfarben werden gedämpft, die Schwere der Schatten wird aufgelöst durch farbige Reflexe: alles erscheint wie in Licht und Luft gebadet. Dazu die Ebene, die das Auge meilenweit ungehindert schweifen lässt, und die mit ihren Abstufungen vom kräftigsten Grün im Vordergrunde bis zu den zartesten Tönen am Horizont für die Malerei wie geschaffen erscheint. Vielleicht ist Italien an und für sich pittoresker als Holland; aber wir sehen Italien nur noch in mehr oder weniger schlechten – und meistenteils mehr schlechten – italienischen Veduten: Italien ist zu pittoresk. Holland dagegen erscheint auf den ersten Blick langweilig: wir müssen erst seine heimlichen Schönheiten entdecken. In der Intimität liegt seine Schönheit. Und wie das Land so seine Leute; nichts Lautes, keine Pose oder Phrase.

Mit der ganzen Innerlichkeit seiner Nation und seiner Rasse versenkt sich Israëls in die Natur, dorthin, wo sich die Äußerungen des Gefühlslebens am naivsten zeigen: in das Leben der Armen und Elenden. Wohl mit Voreingenommenheit für sie, aber nicht etwa in tendenziöser Weise wie der politische Parteigänger. Israëls schildert die Mühe und Arbeit wie der Psalmendichter, der das Leben köstlich nennt, wenn es Mühe und Arbeit gewesen. Aus Israëls spricht Versöhnung, etwas von der heiteren Ruhe des Philosophen, der alles verzeiht, weil er alles versteht.

Nichts liegt Israëls ferner als die Brutalität, und fast sind wir geneigt, in der Epoche von Bismarck und Nietzsche einen gewissen Zusatz von Brutalität für ein notwendiges Ingrediens des Genies zu halten.

Israëls ist kein Übermensch, und – was heutzutage seltener – er will keiner sein. – Mensch-sein genügt ihm.

Nichts Harmloseres als die Erlebnisse und Begebenheiten, die er in seinem Buch „Spanien“ erzählt. Der Reiz beruht allein in der Persönlichkeit des Verfassers. Auf die Frage, wie er zu seinem schönen, klaren Stil gekommen, antwortete Goethe: „Ganz einfach; ich ließ die Verhältnisse auf mich wirken und suchte den passendsten Ausdruck, sie darzustellen.“ Israëls' Werke sind – was die Werke eines jeden Künstlers sein sollten – der Reflex seiner Seele. Schlicht und ungeschminkt malt er – ganz unoffiziell, nicht wie „der berühmte Meister“. Die Einfachheit ist sein Stil; er gebraucht nicht zehn Worte, wo er mit einem auskommen kann; die charakteristische ist ihm die schöne Linie; seine Kunst ist dekorativ, aber keine Dekoration. Was er nicht klar auszudrücken vermag, scheint ihm, wie, ich weiß nicht welcher Franzose sagt, nicht klar gedacht zu sein.

An Möricke schrieb Schwind 1867; „spricht der ganz trocken aus, ein Bild soll gar nichts vorstellen, bloß Malerei – der soll sich wundern, was die in ein paar Jahren für ein Geschmier hervorbringen“.

Heut nach dreißig Jahren hat sich „das Geschmier“, welches Schwind schaudernd vorahnte, die Welt erobert: die Errungenschaften des Impressionismus sind zum Gemeingut der Malerei geworden. Es soll nicht etwa geleugnet werden, dass der Impressionismus über Israëls hinausging, aber nimmt ihm das auch nur ein Tüpfelchen von seiner Bedeutung? Wäre er – Israëls, wenn Manet ihn hätte beeinflussen können? Liegt nicht in seiner Einseitigkeit dem Impressionismus gegenüber der Beweis für die Kraft seiner Überzeugung?

Israëls malt noch – Bilder; Bilder mit literarischem Inhalt. Ihm ist die Malerei noch Mittel zum Zweck, sie ist ihm das Werkzeug zur Wiedergabe seiner Empfindungen. Er will nicht den Innenraum malen, sondern, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Psychologie des Raumes. Er malt den Kessel mit dem singenden Wasser oder das knisternde Feuer auf dem Herde, um die Heimlichkeit des Stübchens auszudrücken. Manet malt, was ihn malerisch reizt. Ihm ist die Malerei Endzweck.

Nur in den technischen Ausdrucksmitteln kann man von einem Fortschritt in der Kunst reden; die Kunst als solche schreitet nicht fort. So oft sich eine Persönlichkeit in ihr offenbart hat, ist sie am Ziele angelangt. So kann man von Raffael oder Rembrandt sagen, dass sie vollendet waren, und insofern können wir es nicht besser machen wollen. Aber wir können etwas anderes wollen, denn die Kunst ist unendlich wie die Welt; sie ist die Welt. Es führen viele Wege nach Rom, aber jeder Künstler muss seinen eigenen gehen.

„In meines Vaters Hause sind viel Wohnungen“ wie in der Religion, so in der Kunst. Und wie jeder wahrhaft Fromme, welchen Bekenntnisses er auch auf Erden gewesen, in den Himmel, so wird jede wahrhaft künstlerische Persönlichkeit, in welcher Richtung sie sich auch dokumentiert haben möge, zur Unsterblichkeit eingehen.

Читать дальше