Разумеется, рано бить в литавры – вероятность ошибочности климатического прогноза достаточно велика. Во-первых, человеку, как известно, свойственно ошибаться. Он может недооценить или переоценить масштабы какого-либо явления или его интенсивность или банально «потерять» нолик в расчетах. Во-вторых, еще замечательный французский математик Пьер Лаплас однажды сказал: «То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего не знаем, – бесконечно». Поэтому незнание каких-то законов природы на современном этапе развития науки может временно привести нас к неверным умозаключениям. При всем при этом необходимо понимать, что успешное прогнозирование изменений климата имеет исключительную важность, так как с оглядкой на предполагаемое его состояние уже сегодня принимаются многие хозяйственные и политические решения.

Итак, надеемся, вы почувствовали разницу между понятиями «погода» и «климат». Оставим заботы о состоянии погоды Гидрометцентру и продолжим наш рассказ о климате.

Глава вторая

Система, без которой нам не жить

Природа во всем действует постепенно, и больше тайно, чем открыто. Отношения и влияния здесь глубже и проще, чем кажутся при своем разнообразии, простираются удивительно далеко и чреваты последствиями.

К. Риттер

Климатическая система земли

По состоянию какой части природной среды люди судят о климате? Попробуйте с таким вопросом обратиться к случайному (расположенному к диалогу) прохожему. Почти наверняка его ответ будет кратким и безапелляционным: «Конечно, атмосферы!» Аргументы? – «Они очевидны. Температура, влажность, давление какой субстанции характеризуют климат? Атмосферного воздуха. Ветер – результат движения атмосферных воздушных масс. Ареал носителей осадков – облаков – снова атмосфера!» А температура воды в ближайшем водоеме, например в озере? – «Что ж, в купальный сезон это тоже немаловажно: озеро – не бассейн с подогревом, вода в нем нагревается опять же через атмосферу …». Если подходить с позиций обывателя (в изначальном, не уничижительном смысле этого слова), так оно и есть. Он, обыватель, имеет полное право не вникать в «климатологическую кухню», а пользоваться информацией, «приготовленной» специалистами. Но наш-то с вами путь лежит прямо на эту самую «кухню».

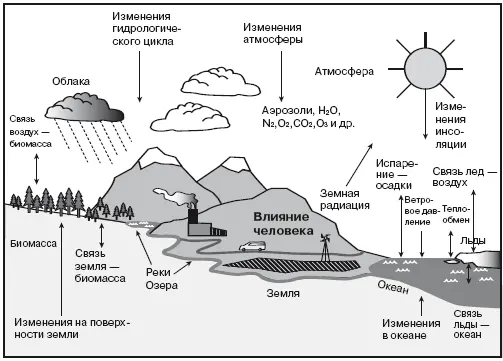

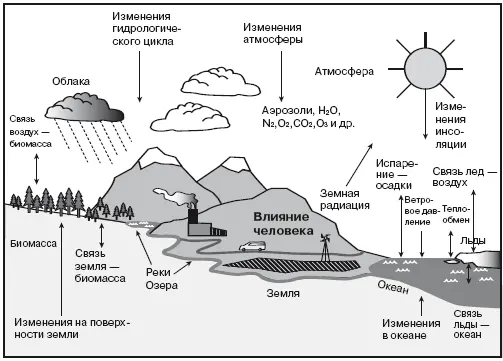

Достаточно очевидно, что климат тесно связан с особенностями границы атмосферы и поверхности Земли – подстилающей поверхности (суши с различными видами растительности и рельефа, океанами, морями и реками). Будет климат «сырым» или «сухим» зависит от близости водоемов или пустынь, свою специфику имеет горный климат и т. д. Климат – продукт целой системы. Природную среду, в которой мы живем и в которой формируется климат нашей планеты, обычно называют климатической системой Земли .

Климатическая система включает в себя не только атмосферу , но и гидросферу (все океаны, моря, озера, реки), и литосферу (сушу), и криосферу (снег, морской и горный лед, а также лед, содержащийся в материковых щитах Гренландии, Антарктиды и полярных островов, и, кроме того, «вечную мерзлоту», захватывающую, представьте, 2/3 российской территории), и, наконец, биосферу , объединяющую все виды живого. Все эти составляющие климатической системы находятся в тесной связи друг с другом, обмениваясь энергией и массой.

Классическим примером такого обмена служит круговорот воды в природе. Благодаря способности к фазовым переходам, вода присутствует в климатической системе в разных ипостасях. Водяной пар и мельчайшие облачные частицы являются «полномочными представителями» воды в атмосфере, снег и лед выполняют ту же роль в криосфере, гидросфера по самой своей сути – царство воды, даже тела многих живых организмов в значительной степени (человека – на 70–80 %) состоят из воды. Каждый фазовый переход сопровождается потреблением или выделением тепла (энергии); при этом общая масса воды во всей системе сохраняется, но происходит перераспределение масс в ее составляющих (рис. 5 и рис. 1 цветной вклейки).

Рис. 5. Составляющие климатической системы Земли и их взаимосвязи

Составляющие климатической системы существенно различаются по массе: масса атмосферы, оцениваемая примерно в 5,3·10 15т, меньше в 5 раз массы слоя грунта толщиной 10 м, в 15 раз уступает массе поверхностного слоя океана толщиной 240 м. Еще разительнее соотношение их суммарных теплоемкостей – 1( атмосфера ): 11( грунт ): 70(о кеан ). Теплоемкость, как известно, есть мера тепловой инерции вещества. Каждому из нас случалось наблюдать, как летним вечером после захода Солнца раскаленный воздух довольно быстро становится прохладным, в то время как вода в небольшом водоеме вплоть до следующего восхода остается почти такой же теплой. Сказывается то обстоятельство, что вода сохраняет тепло в 4–5 раз эффективнее, чем воздух, т. е. обладает большей, чем воздух, теплоемкостью. Поэтому нет оснований удивляться тому, что 240-метровый поверхностный слой океана, превосходя в 15 раз по массе атмосферу, приблизительно в 70 раз лучше сохраняет тепло. Грунт также обладает большей теплоемкостью, чем воздух, хотя здесь разница заметно меньше.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу