Проанализируем полученные результаты моделирования.

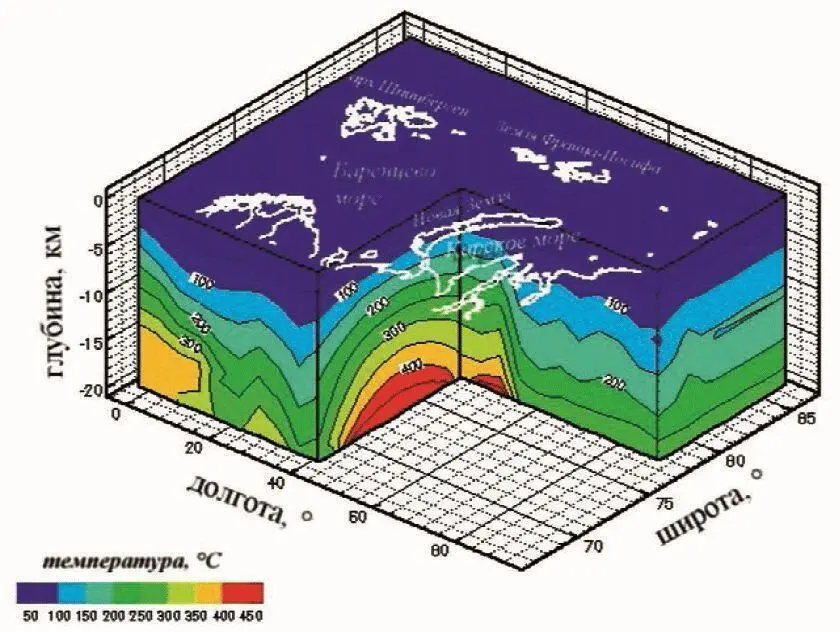

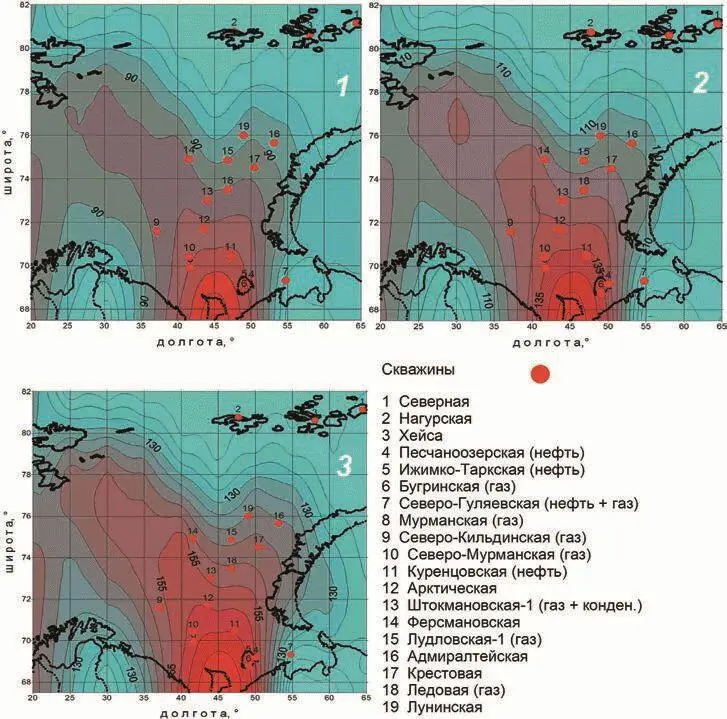

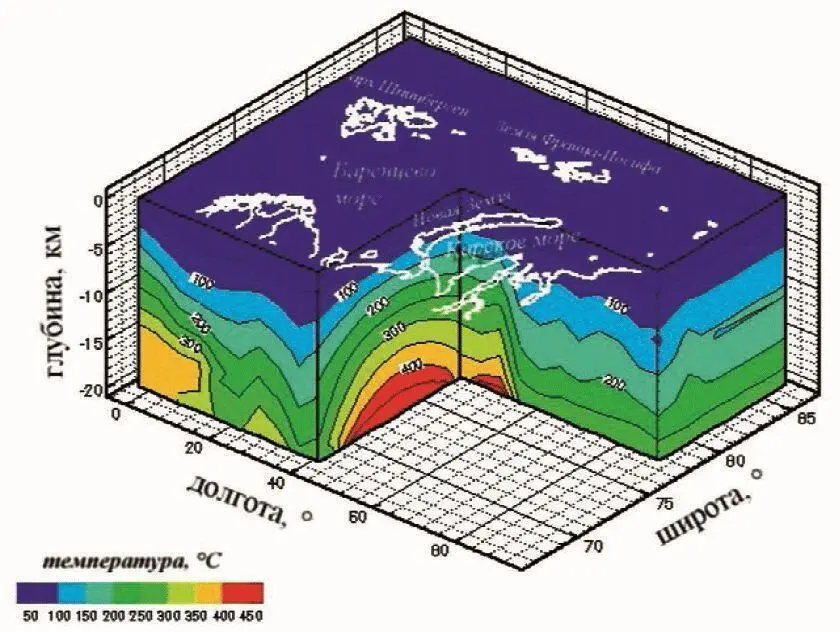

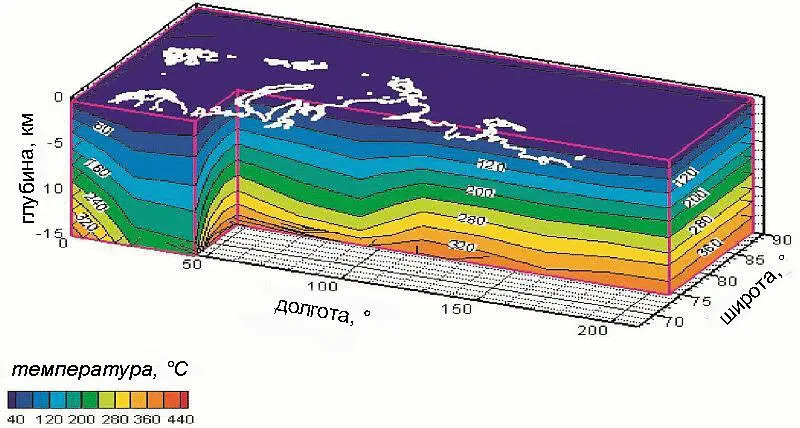

Наибольшие значения геотермических градиентов наблюдаются в юго-восточной и восточной частях Баренцева моря, прилегающих к Канину п-ову, о-ву Колгуев и арх. Новая Земля, а также в Южно-Карской впадине (см. рис. 2). Это естественно вызывает появление температурных аномалий на глубинных срезах. Величина аномалий температуры относительно фоновых значений изменяется от +20°С на глубине 3 км (при фоновых температурах 90–100°С) до +40°С на глубине 5 км (при фоновых температурах 125–140°С). Однако эти аномалии связаны не с высоким глубинным тепловым потоком в этом районе, а с относительно пониженной теплопроводностью разреза, т. к. в сторону континента увеличивается мощность сравнительно низкотеплопроводного гранитно-метаморфического слоя. Тем не менее, юго-восточная и восточная части Баренцева моря характеризуются подъемом изотермических поверхностей, в том числе и тех, которые контролируют температурный интервал катагенеза углеводородного вещества. С этим, по-видимому, связана приуроченность уже открытых нефтегазовых месторождений именно к «температурному куполу» на юго-востоке и востоке моря, что хорошо иллюстрируется на рис. 15 и рис. 16.

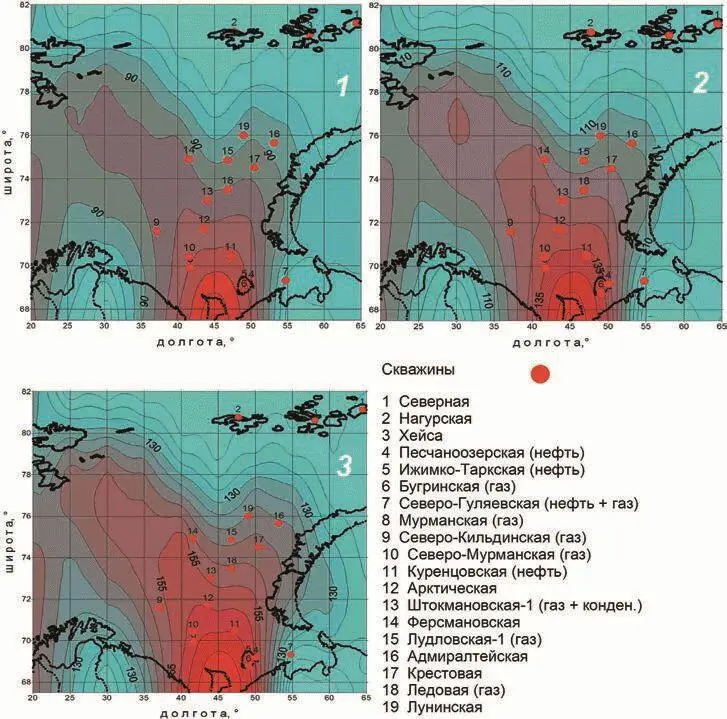

Рис. 15. 3D-модель геотемпературного поля Баренцево-Карского региона (изотермы, °С).

Рис. 16. Температурные карты срезы на глубине 3 (1), 4 (2) и 5 км (3) в Баренцевом море (точками показано расположение месторождений углеводородов)

Нами не исключается возможность нахождения месторождений в других частях Баренцева моря на большей глубине. Пользуясь теми же интерпретационными критериями о приуроченности месторождений к температурному интервалу катагенеза, можно предположить их нахождение на глубинах 6–8 км в юго-западной и западной частях моря и на глубинах 5,5–7,0 км – в северо-западной части ( Хуторской, Подгорных, 2001 ).

По-видимому, сходная ситуация существует и в Карском море – термический купол Южно-Карской впадины пространственно совпадает с локализацией крупнейших месторождений углеводородов – Русановским и Ленинградским ( Подгорных и др., 2001 ).

Анализируя трехмерную температурную модель, можно видеть подъем изотерм на всем интервале глубин (до 15 км) в Южно-Карской впадине, что свидетельствует о существовании аномалии теплового потока, протягивающейся вдоль меридиана 66°в.д., от центра Байдарацкой губы на север. Это согласуется с измерениями повышенного по сравнению с фоновым теплового потока в скважинах на Русановском и Ленинградском месторождениях (73 и 76 мВт/м 2). По результатам моделирования температура на глубинных срезах 3, 4 и 5 км уменьшается от указанного меридиана в восточном направлении на относительную величину 10°С, и на меридиане 70°в.д., в районе Белоостровской впадины изотермы уже лежат горизонтально, что характеризует фоновый геотермический режим. Среднее значение теплового потока на Ямале составляет 53 мВт/м 2, что заметно ниже теплового потока на акватории Южно-Карской впадины.

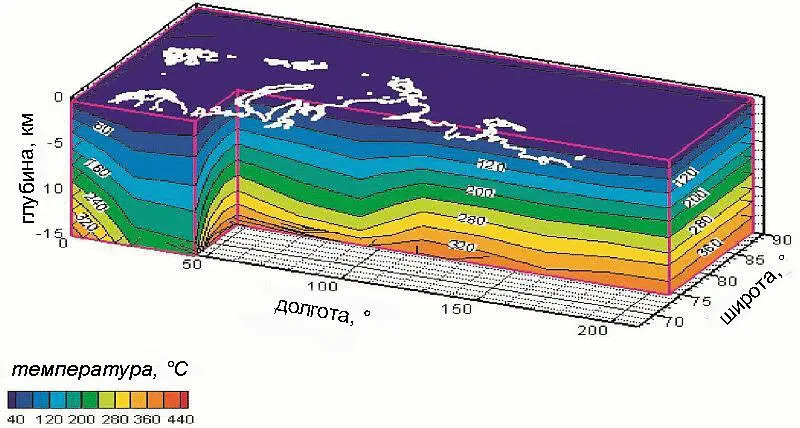

Подъем изотерм, формирующих «термический купол», выявлен и в Море Лаптевых. (рис. 17). Пространственно он приурочен к району акватории между о-вом Столбовой и устьем р. Яна. Применяя ту же аналогию, которая была показана для юго-восточной части Баренцева и южной части Карского морей, можно предположить, что южный сектор Моря Лаптевых является наиболее перспективным регионом для проведения геолого-разведочных работ на углеводородное сырье.

Рис. 17. 3D-модель температурного распределения в Евразийском секторе Арктики

Трехмерное геотермическое моделирование позволяет прогнозировать глубину поверхностей, ограничивающих интервал возможного нахождения углеводородных залежей, и этим оно отличается от двухмерного моделирования, которое не позволяет «заглянуть» за линию профиля. Особенно сильные различия в результатах оценки перспектив нефтегазоносности по геотермическим данным могут быть в случае изометричных, а не линейных структур. При изометричности, которая характерна для осадочных бассейнов Западно-Арктического региона, оценки глубин нахождения катагенетических температур по двухмерной модели дают значения относительного расхождения с оценками по трехмерной модели на 10–15 %. Этот факт не требует специальных доказательств, т. к. хорошо известен из классических работ по теории теплопроводности ( Карслоу, Егер, 1964 ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу