2.2. Наннопланктон

Интервалы высокой продуктивности микрофауны содержат также наннопланктон. Благодаря чрезвычайной редкости кокколитов в Арктике они плохо изучены в высоких широтах, поэтому их находки в осадках колонки 2417 очень важны для стратиграфической и палеоклиматической характеристики разреза.

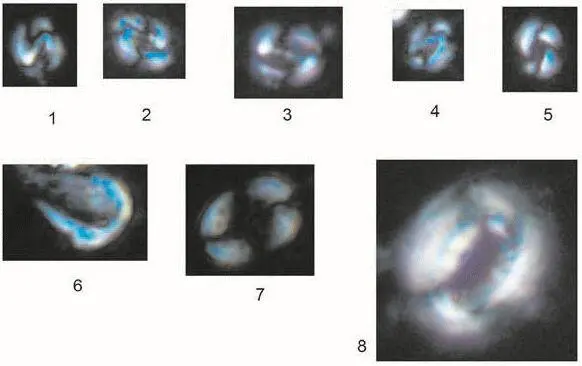

В основании колонки, в горизонте, предположительно соответствующем последнему межледниковью (изотопно-кислородная стадия MIS 5e), встречены Emiliania huxleyi, Gephyrocapsa muellerae и единичные экземпляры Сoccolithus pelagicus . Совместное присутствие E. huxleyi и G. muellerae является основанием для отнесения отложений к стадии 5 ( Spielhagen et al., 2004 ). Во всех ИВП встречены E. huxleyi , формы из группы Gephyrocapsa и С. pelagicus (рис. 3). На уровне 221 см найден тепловодный Ceratolithus cristatus . Особенно многочисленны кокколитофориды в голоценовой части разреза, там найдены все перечисленные виды и Helicosphaera carteri .

Рис. 3. Наннопланктон из колонки 2417. 1, 2 – Gephyrocapsa sp., 117 см; 3 – Gephyrocapsa sp., 123 см; 4 – Gephyrocapsa sp., 268 см; 5 – Emiliania huxleyi, 123 см; 6 – Ceratolithus cristatus, 221 см; 7 – Pontosphaera sp., 212 см; 8 – Coccolithus pelagicus, 123 см.

2.3. Диатомеи

Диатомеями разрез охарактеризован неравномерно. Из плейстоценовых видов в верхах нижнего тепловодного горизонта (319–321 см) встречены единичные Melosira moniliformis и Actinocyclus sp., в следующем снизу (262–265 см) тепловодный вариетет Melosira moniliformis var. hispida , в интервале 130–133 см – Paralia sulcata и Actinocyclus ehrenbergii . В интервалах 130–133, 212–215, 262–265 и 319–335 см в осадке присутствуют единичные переотложенные палеогеновые диатомеи. Интервал 60–62 см содержит небольшое число створок одного вида Actinocyclus ehrenbergii . Этот вид формирует монодоминантные ассоциации на границе раздела пресных и соленых вод и может быть индикатором начала таяния на о. Шпицберген. Интервал 0–13 см содержит представительный комплекс голоценовых океанических диатомей и включает Neodenticula seminae , вид-индекс верхней зоны бореальной тихоокеанской шкалы, охватывающей интервал последних 30 тыс. лет, и Thalassiosira oestrupii – верхней зоны Норвежско-Гренландского бассейна. В интервале 10–13 см в комплексе доминируют Paralia и Coscinodiscus и относительно больше переотложенных диатомей. Выше по разрезу доминируют представители родов Thalassiosira, Rhyzosolenia, Chaetoceras, Coscinodiscus , представляющие типичную северо-бореальную ассоциацию. Относительно тепловодные элементы Th. oestrupii, Rh. calcaravis, Cos. lineatus, Cos. asteromphalus типичны для современной диатомовой флоры Норвежского моря и обусловлены влиянием Северо-Атлантического течения. Об относительной тепловодности комплекса также говорит присутствие Asteromphalus robustus, Hyalodiscus scoticus , многочисленность створок Thalassionema nitzschioides . Ассоциация содержит и типичные арктические виды Porosira glacialis, Bacterosira fragilis, Chaetoceras septentrionalis и др.

2.4. Обсуждение и выводы

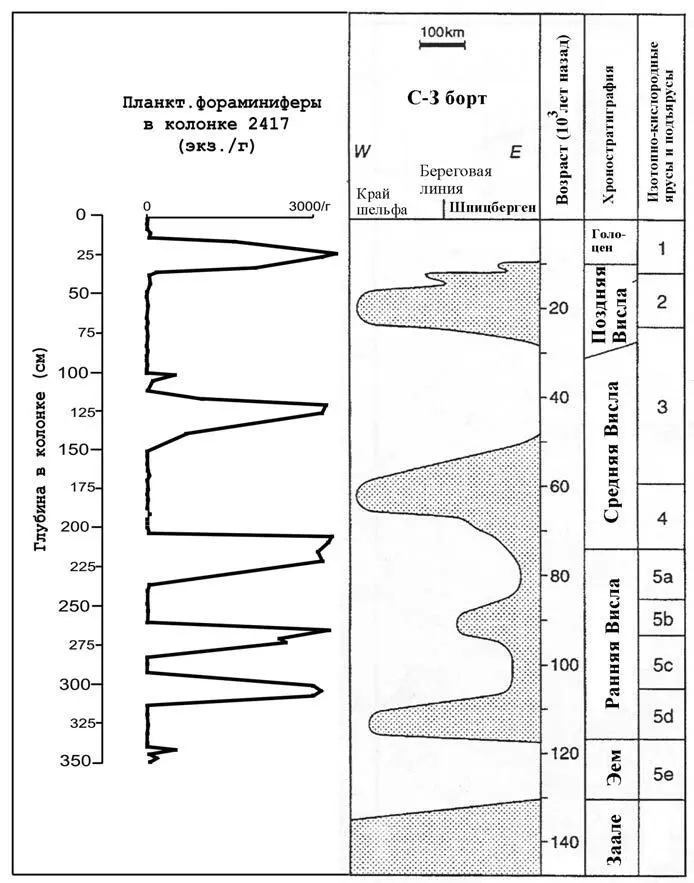

Таким образом, можно сделать вывод, что в осадках колонки 2417 зафиксированы события последних примерно 120–115 тыс. лет, начиная с нижней части последнего межледниковья. Во время вислинского (валдайского) оледенения выделяются два больших максимума и три (или два?) меньших интервала, на протяжении которых океан к западу от Шпицбергена был, по-видимому, покрыт постоянным льдом. Эти периоды разделялись межстадиалами, судя по микропланктону, достаточно теплыми, даже сравнимыми с условиями межледниковий. Принимая предложенную возрастную модель для исследованных осадков, можно скоррелировать полученную кривую обилия микрофауны с кривой динамики ледникового щита Шпицбергена ( Mangerud et al., 1998 ). На полученной схеме (рис. 4) видно, что пики высокой продуктивности планктонных фораминифер соответствуют периодам межстадиалов (межледниковий) для исследованного отрезка времени.

Рис. 4. Корреляция фораминиферовой кривой по колонке 2417 с кривой динамики ледового покрова Шпицбергена (по Mangerud et al., 1998).

Приведенные данные показывают, что микрофауна и флора являются уникальным инструментом реконструкции палеоклиматических условий арктических и субарктических регионов и позволяют проводить детальное стратиграфическое расчленение отложений.

3. Северная часть Баренцева моря

В 25-м рейсе НИС «Академик Н. Страхов» проводилось исследование геологических структур северной части Баренцева моря по меридиональному профилю восточнее Шпицбергена и широтному между Шпицбергеном и Землей Франца Иосифа, и в том числе были получены колонки донных осадков. Колонки вскрыли верхнюю часть толщи пелитовых и алевро-пелитовых илов, местами содержащих зерна более крупных фракций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу