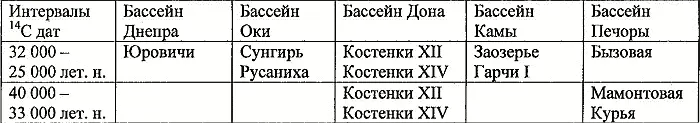

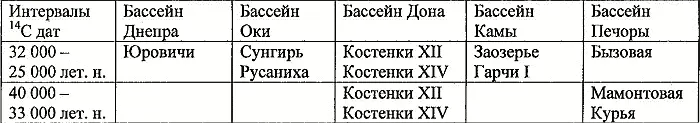

Таблица 1. Распределение основных стоянок 2 этапа расселения в Восточной Европе (севернее 50°с.ш.) в соответствии с данными 14C датирования культурных слоев.

Важность проблем датирования позднепалеолитических памятников определяется тем, что основой хроностратиграфии и периодизации первичного расселения часто являются именно даты. Они позволяют коррелировать культурные слои с региональными стратиграфическими горизонтами и тем самым создают основу для выявления общих закономерностей и региональных особенностей ландшафтно-климатических изменений. Наиболее сложными являются определения времени и условий первичного расселения человека в северных широтах Восточной Европы. В частности, комплексный анализ позднеплейстоценовых формаций северо-востока Европы позволяет оценивать характер природных процессов, определявших благоприятность выбора путей наиболее раннего проникновения первобытных сообществ на Север.

Очевидно, что в решении таких проблем результаты датирования могут быть применимы только в совокупности с данными широкого круга литолого-фациальных, геохимических, палеонтологических, палеопедологических и других методов. Это дает возможность взаимоконтроля результатов различных методов и оценки их вероятных несоответствий. Особое значение это имеет в исследованиях сложных многослойных стоянок и памятников с переотложенным материалом культурных слоев.

Известные к настоящему времени археологические памятники позднего плейстоцена северных районов Восточной Европы немногочисленны по сравнению с ее центральными и южными территориями. Здесь известные стоянки и местонахождения палеолита сконцентрированы в восточной части равнины и в Предуралье (бассейны Камы и Печоры). Для более западных территорий пока известны только единичные находки позднепалеолитических каменных орудий в бассейне Северной Двины ( Девятова, 1982 и др. ). Однако в долинах Сухоны, Юга и Вычегды известны многие местонахождения мамонтовой фауны позднего плейстоцена, что говорит о существовании здесь районов, достаточно благоприятных для обитания крупных млекопитающих. Поэтому проникновения сюда позднепалеолитических охотников вполне вероятны.

В многократных трансформациях палеоландшафтов и палеорельефа севера Восточной Европы значительную роль играли ледниковые покровы различных стадий днепровского оледенения финала среднего плейстоцена, а также последней валдайской ледниковой эпохи. Основным центром формирования ледниковых покровов была Скандинавия, но при этом существенную роль играли и ледники Новоземельско-Полярноуральского центра ( Андреичева, 1992; Грибченко, 1994; 2005; Лавров, 1974; Лавров, Потапенко, 2005; Яковлев, 1956 и др. ). Важным фактором в трансформациях рельефа, определивших его структурные особенности к периоду первичного проникновения на Север палеолитических сообществ, являлись эрозионные и седиментационные процессы, связанные с талыми ледниковыми водами. К концу последнего среднеплейстоценового оледенения в северных и центральных районах в долинах рек сформировались III-и надпойменные террасы. Особенность этих геоморфологических структур заключается в том, что в бассейнах рек Камы, Оки, Десны и Среднего Днепра (где сосредоточены основные стоянки) их флювиальные отложения представлены не аллювиальными фациями, а водноледниковыми и озерноледниковыми формациями ( Бутаков, 1986; Верещагина, 1965; Горецкий, 1964; Грибченко, 2005; 2008; Лидер, 1976; Обидиентова, 1977 и др. ). Перекрывающие их субаэральные формации включают разновозрастные лессовые, эолово-делювиальные суглинки и разделяющие их горизонты ископаемых почв. Именно с этими формациями данных геоморфологических уровней связаны культурные слои позднепалеолитических стоянок позднего палеолита бассейна Камы (Гарчи I, Заозерье).

Севернее, в бассейне Печоры, наиболее значительные местонахождения (Бызовая и Мамонтовая Курья) приурочены к фациям балочного аллювия и несут следы переотложения ( Гуслицер, Лийва, 1972; Канивец, 1976; Павлов, 1997 и др. ). На ранних этапах исследования археологических памятников и определения первоначальных стратиграфических позиций культурных слоев и структурных особенностей стоянок проводилось без широкомасштабных археологических раскопок. До настоящего времени остаются не определенными условия первоначального размещения стоянок и характер процессов последующего разрушения культурных слоев и переотложения каменных орудий и костей животных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу