Анализ имеющихся к настоящему времени данных, основанный на комплексном изучении хронологических и археолого-палеогеографических материалов, создает возможность осуществить периодизацию этапов позднепалеолитического расселения первобытных сообществ и оценить степень взаимодействия человека с окружающей средой. Выделенные этапы первичного проникновения и последующего освоения равнинных территорий не имеют строгих хронологических рубежей и определяются не столько археологическими критериями, сколько достаточно значительными ландшафтно-климатическими изменениями глобального характера.

1. Хроностратиграфическое положение и палеогеография палеолитических стоянок.

Для высоких широт выделены пять этапов расселения.

1 этап – мустьерский (средний палеолит), относится к микулинскому (эемскому) межледниковью и ранневалдайским интерстадиалам, ориентировочный интервал – 115 000– 45 000 (35 000) лет н. (намечается предварительно из-за крайней ограниченности данных);

2 этап – ранняя пора позднего палеолита, может соответствовать различным эпохам средневалдайского мегаинтерстадиала 45 000 (50 000) лет н. – 25 000 лет н.;

3 этап – 25 000 (23 000) лет н. – 16 000 лет н. Включает эпоху последнего валдайского оледенения (поздний вюрм, вистулиан), время максимального похолодания плейстоцена;

4 этап – 16 000 лет н. – 12 000 лет н., позднеледниковье;

5 этап – мезолит и неолит ориентировочный интервал – 11 000 – 7000 (6000) лет н.

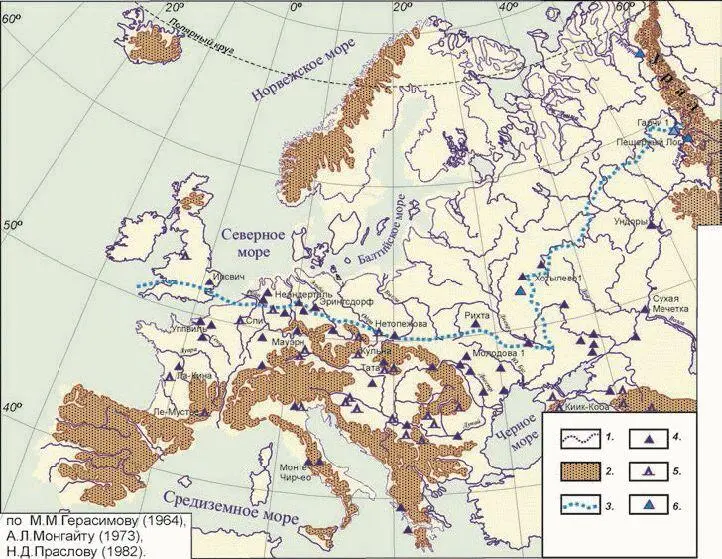

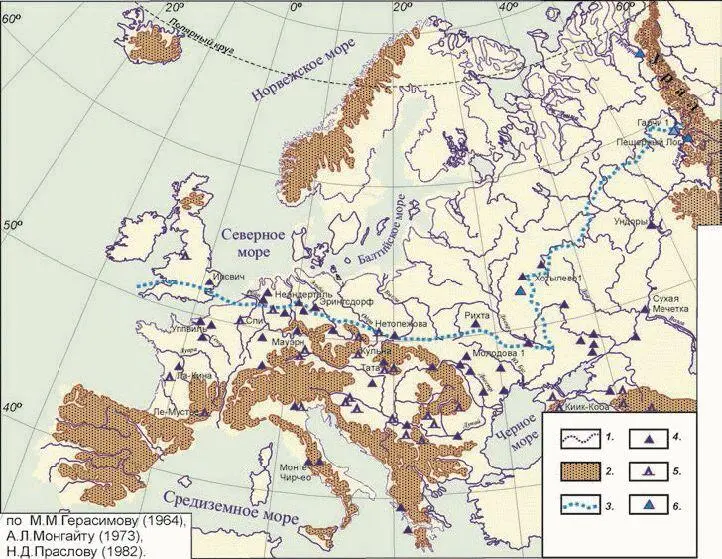

1.1. К 1 этапу (мустьерскому) – 115 000-45 000 (35 0005) лет н. (рис. 2) относятся многочисленные археологические памятники, большая часть которых связана с южными территориями равнин и предгорий Европы (Ле Мустье, Ла Ферраси, Неандерталь, Штейнгейм, Молодова 1, Кормань 4, Стинка, Рожок и др.) и Северной Азии (Пещера Окладникова, пещеры Страшная и Улалинка на Алтае). Имеющиеся для большинства открытых стоянок с мустьерскими находками палеопедологические, палинологические и фаунистические данные свидетельствуют о том, что их функционирование чаще всего связано с интерстадиалами первой половины валдая ( Иванова, 1977; 1982; Монгайт, 1973; Velichko, 1988 и др. ). Возможности абсолютного датирования культурных слоев этого этапа весьма ограничены. Немногочисленные раннемустьерские памятники межледниковой эпохи известны только в южных районах умеренного пояса Евразии. Реконструкции ландшафтов этого времени говорят о широком распространении лесных формаций, занимавших большую часть территории Северной Евразии ( Гричук, 1982; 1989; 2002 ). Можно полагать, что зоны сплошных лесов были основным препятствием для миграций раннемустьерских сообществ к северу.

Рис. 2. Распространение мустьерских памятников на территории Европы. 1 – границы бореальной трансгрессии, 2 – горные территории, 3 – граница распространения максимального оледенения (рисского-заале-днепровского), Мустьерские стоянки: 4. открытые, 5. пещерные, 6. местонахождения.

Возможность инициальных проникновений мустьерских первобытных сообществ в северные районы Восточной Европы в начале валдайской ледниковой эпохи исключать нельзя. Признаки их обитания в средней части равнин фиксируются многочисленными археологическими памятниками этого этапа. Наиболее значительными являются достаточно крупные мустьерские стоянки в бассейнах рек: – Десны (Хотылево 1, Бетово, Неготино, Коршево), Волги (Сухая Мечетка, Зайкино Пепелище, Челюскинец 2, Красная Глинка, Ундоры) и далее на север в бассейне Средней Камы (Пещерный Лог, Гарчи 1 и др.). Хроностратиграфическая позиция культурных слоев мустьерских стоянок, как правило, недостаточно ясна. Радиоуглеродные и TL – OSL датировки для памятников этого времени имеются только для более южных районов Европы ( Анисюткин, 2001; Долуханов, 2000; Степанчук, 2006 и др. ). Они немногочисленны и составляют достаточно широкие временные диапазоны (от 31 000 до 70 000 и более лет назад).

Большинство памятников этого этапа представлены скоплениями переотложенного материала культурных слоев, что ограничивает возможности реконструкций первичной структуры памятников. Для определений хроностратиграфии культурных слоев стоянок и условий обитания на них мустьерских сообществ наиболее представительными являются: Хотылево 1 (район г. Брянска), Сухая Мечетка (Волгоградская область) и Гарчи 1 (Пермский край). Из них только на Сухой Мечетке (рис. 3) не переотложенный культурный слой связан с ископаемыми почвами и представлен многочисленным кремневым инвентарем, фауной млекопитающих и очажными зольниками ( Москвитин, 1962; Грищенко, 1965 и др. ). Возраст ископаемой почвы, с которой связан культурный слой, остается неясным, поскольку ее формирование связано с балочным аллювием. Палинологические данные говорят о том, что в период функционирования поселения здесь преобладали степные ландшафты с участками лесной растительности (сосна) по долинам. Это согласуется с данными по составу фауны млекопитающих, в котором преобладают; зубр, мамонт, лошадь, сайга и благородный олень.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу