А если добавить к этим монументам и памятникам и другие работы этого автора, увековечившие Рахманинова и Шостаковича, Набокова и Семёнова, Кропоткина и Кобзона, Кирилла и Мефодия, Бориса и Глеба, Дмитрия Солунского и Дмитрия Донского, Татищева и капитана Дъяченко, и многих других, и ставшие такой же неотъемлемой частью других городов России и мира, – от Дмитрова, Шуи, Ставрополя, Новгорода, Хабаровска, Коломны, Солнечногорска до Дрездена, Мадрида, Душанбе, Сеула, Монтрё и даже Дамаска, где стоят памятник Апостолу Павлу и образ Христа-Спасителя, – то это кажется совсем невероятным! И, тем не менее, это так. Имя автора всех этих работ – Александр Иулианович Рукавишников.

Александр Рукавишников

Александр Рукавишников – потомственный скульптор. В свои 61 год он член Академии художеств России (с 47 лет) и Союза художников России (с 24 лет), Народный художник России (стал в 45 лет!). Скульптором был ещё его дед Митрофан, действительный член Римской Академии искусств. Скульпторами были и его мать Ангелина и отец Иулиан, Народный художник СССР. Скульптором стал и его сын Филипп.

Вклад Рукавишникова в увековечивание памяти великих сынов Русской земли сложно переоценить. Но удивительно то, как много ему удалось сделать для Москвы, учитывая преобладавший в течение двадцати лет «лужковский стиль» в архитектуре, творчески дополненный гигантоманией Церетели. Творческие подходы Рукавишникова и Церетели разнятся диаметрально: городская скульптура классического реализма Рукавишникова и аллегорический символизм в гигантских формах Церетели. Не будет преувеличением сказать, что бронзы взятых все вместе московских творений Рукавишникова не хватит даже на один памятник Петру I от Церетели, даже без шпиля на Поклонной горе и ещё советских времён гигантского «шашлыка» на Тишинской площади. И дело не только в размерах.

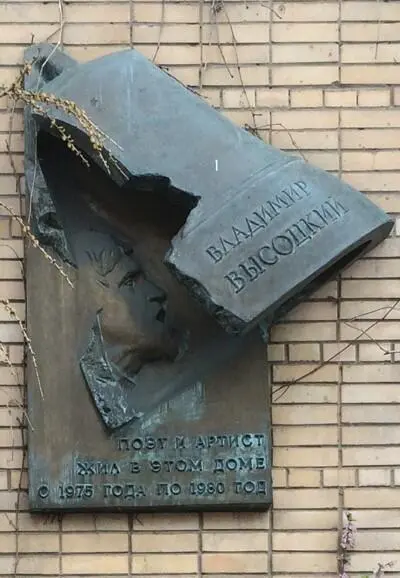

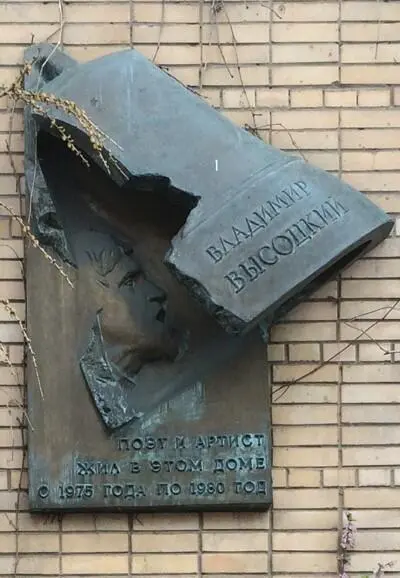

Памятники В.Высоцкому работы А.Рукавишникова на могиле поэта и на доме, где он жил

Просто сравните два памятника Высоцкому. Один – работы Рукавишникова 1985-го года на его могиле, который хоть и не нравился Марине Влади, но точно выразил суть всего творчества поэта и стал, по-сути, народным. И другой – памятник Высоцкому 1999 года работы Церетели, установленный сначала в Атриуме Галереи искусств имени самого Церетели, а сейчас задвинутого в угол Музея современного искусства на Петровке: тяжелый, диспропорциональный, расчлененный, с куполами и лошадьми, растущими из поэта. И все станет ясным само собой.

И, тем не менее, несмотря на это в Москве можно найти некий творческий союз этих скульпторов – хоть и формальный, и завершившийся художественным скандалом, но всё-таки состоявшийся. Это участие Александра и Иулиана Рукавишниковых в восстановлении Храма Христа Спасителя.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя, заложенный в 1839 году в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия, завершенный в 1883 году и взорванный в 1931-ом, начал восстанавливаться в 1994 году. В целом восстановление было завершено к концу 1999 года (верхний храм открыт для посещения 31 декабря 1999 года).

Сохранив достаточно полно внешний вид, внутренне строение Храма во многом изменилось. Сейчас в состав комплекса Храма Христа Спасителя входят «Нижний храм» (Преображенская церковь, сооруженная в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный – в честь Преображения Господня и два малых придела – в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери) и «Верхний храм» – собственно Храм Христа Спасителя. «Верхний храм» имеет 3 престола – главный в честь Рождества Христова и 2 боковых на хорах – во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный). Нижний Храм был освящен в 1996 году, а верхний – в 2000-ом.

Но исторический Храм от современного отличает не только внутренняя структура, но во многом и убранство. В процессе восстановления, автор проекта воссоздания Алексей Денисов отошёл от работы, уступив место как раз Зурабу Церетели, который завершал строительство, во многом отступив от утверждённого первоначального проекта Денисова. Например, вместо исторической белокаменной облицовки Храм получил мраморную, кровля покрыта не золотом, а материалом на основе нитрида титана. Крупные скульптурные медальоны на фасаде храма были выполнены из пластика (правда, в 2010-ом их заменили на бронзовые). Особый протест вызвало применение любимого приема «лужковских реконструкций» – размещение под храмом двухуровневой подземной парковки с автомойкой. А ещё к одному отступлению от оригинала привело его решение о замене мраморных горельефов Храма на бронзовые.

Читать дальше

![Илья Клаз - Белая Русь [Роман]](/books/393607/ilya-klaz-belaya-rus-roman-thumb.webp)